日本名歌20選 再改訂版

八重 スサノオ

ヤマトタケル

望月の歌 藤原道長

額田王

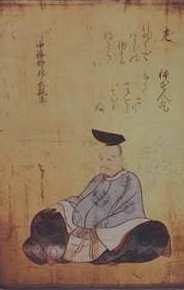

柿本人麻呂

空海

菅原道真 901

君が代 905

明智光秀

松尾芭蕉

浅野内匠頭

本居宣長

式子内親王

狂歌

坂本龍馬

与謝野晶子

森鴎外

宮沢賢治

寺山修司

昭和天皇

俵万智(番外)

スサノオノミコト

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を

https://sunagoya.com/tanka/?p=19782

「やくもたつ いづもやへがき つまごみに やへがきつくる そのやへがきを」

「八雲立つ」は八重の雲が湧き起こる意で、出雲をたたえる枕詞。

「八重垣」は幾重にもめぐらされた立派な垣。

出雲に降(くだ)った須佐之男命(スサノオノミコト)が櫛名田比売(クシナダヒメ)を妻とする新婚のうた。妻を籠もらせるための八重垣をつくろうよ、という意味。

『古事記』の最初に出てくる歌でもあり、のちの『古今和歌集』の「仮名序」には、

このスサノオの歌から歌の三十一文字が定まったと書かれていて、

つまり、この歌が、いちおう、日本最古の短歌であり、三十一文字の歌の原型ということになっている。

有名な八俣の大蛇(ヤマタノオロチ)の件(くだり)に出て来る。

ヤマトタケル

「大和は 国の真秀ろば 畳なづく 青垣山籠れる」

「やまとは くにのまほろば たたなづく あをかき やまごもれる」。これに「やまとし うるはし」

https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000106932

倭建命が故郷を思って歌ったとして、「倭(やまと)は 国の真秀(まほ)ろば たたなづく 青垣(あをかき) 山籠(やまごも)れる 倭し麗(うるは)し」とある。

この歌の解釈としては「大和は国のなかでももっともよいところだ。重なりあった青い垣根の山、その中にこもっている大和は、美しい」と記述がある。

額田王

あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る

万葉集

https://manapedia.jp/text/2070#google_vignette

原文

(※1)あかねさす紫野行き(※2)標野行き (※3)野守は見ずや(※4)君が(※5)袖振る

ひらがなでの読み方

あかねさす むらさきのゆき しめのゆき のもりはみずや きみがそでふる

現代語訳

紫草の生えた野を行き、標野を行きながら(標野の)見張りが見やしないか、いや、見てしまうでしょう。あなたが(あっちへ行きこっちへ行きながら私に)袖を振るのを。

柿本人麻呂

https://tankanokoto.com/2021/10/hitomaro2.html

しきしまの大和の国は言霊の助くる国ぞま幸さきくありこそ

読み:しきしまの やまとのくには ことだまの たすくるくにぞ まさきくありこそ

作者と出典

柿本人麻呂 巻13・3254

現代語訳

しきしまのやまとの国は言葉の霊力が物事をよい方向へ動かしてくれる国です、どうか私が言葉で申し上げることによって、どうぞその通り、無事でいて下さい。

八雲さす出雲の子らが黒髪は吉野の川の沖になづさふ

読み:やくもさす いづものこらが くろかみは よしののかわの おきになづさう

作者と出典

柿本人麻呂 巻三・四三〇

現代語訳

八雲の湧く出雲の娘子の黒髪が、吉野の川の沖に揺らめいている

空海

https://jizoin.net/wisdom/生まれ生まれ生まれ生まれて生の始めに暗く、死

生まれ生まれ生まれ生まれて生の始めにくらく、

死に死に死に死んで死の終りにくらし。

『秘蔵法鑰』

自分はどこから生まれ、どこへ死んでいくのか、生まれるとは何か、死とは何かと言う一大事を、人はなおざりにして何も考えずに人生をおくっている。

とても有名な空海の言葉。密教の教え「輪廻転生」とは、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天の六道を巡る迷いの再生である。人は迷いの世界を巡り、暗闇の中から抜け出せない学習能力の無き者。そろそろ自分の一生に、宇宙大の世界観を当てはめ、輪廻から離脱しようではないか。

藤原道長

「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも 無しと思へば」

(このよをば わがよとぞおもう もちづきの かけたることも なしとおもえば)

は、寛仁2年10月16日(ユリウス暦1018年11月26日)に、太閤・藤原道長が詠んだとされる和歌。この日は道長の三女・藤原威子が後一条天皇の中宮として立后された日であり、摂関政治の絶頂を示した歌としてしばしば引用され、望月の歌と呼ばれることもある[1][2]。

菅原道真

東風吹かば匂ひおこせよ梅の花あるじなしとて春を忘るな

百人一首11

https://note.com/infinity0105/n/n4fdbec406c4d

東風(こち)吹(ふ)かば匂(にほ)ひおこせよ梅(むめ)の花(はな)あるじなしとて春(はる)を忘(わす)るな

拾遺和歌集 雑春 1006番

訳:わが家の梅の花よ。東風が吹いたら、私のいる大宰府まで匂いを届けておくれ。主人がいないからと言って、春を忘れてはならないよ。

My ume tree, could you please send your scent on the east wind? Don't forget to bloom in spring even if I'm not here.

道真は昌泰4(901)年、大宰権帥に左遷される。この歌は都を発つときの歌として、『大鏡』などに引用されて有名。なお、東風(こち)は、東から西に吹く風のことであり、大宰府においては都から吹いてくる風が東風である。

ほぼ同じシチュエーションでの「桜花ぬしを忘れぬものならば吹き来む風に言伝てはせよ」(後撰和歌集・春・57番)も切ない。

「君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで」

言わずと知れた日本国の国歌です。

https://wakadokoro.com/learn/%E5%90%9B%E3%81%A8%E3%81%AF%E8%AA%B0%E3%81%A0%EF%BC%9F-%EF%BD%9E%E5%90%9B%E3%81%8C%E4%BB%A3%E3%81%A8%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E5%92%8C%E6%AD%8C%E9%9B%86%EF%BD%9E/

「あなたが非常に長生きできることを願います。それは小さな砂利が悠久の年月を経て巌(いわ)となり、苔が生い茂るまで」

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/ccd908251752f018818e4bcbe313a2661950f6e1

デリケートな問題というのは、君が代の「起立斉唱問題」です。

君が代は「大日本帝国時代の国歌であり、歌詞は国体護持の意味合いが強い」ということから、君が代の斉唱を反対する運動が起きています。

でも君が代の「君」は本当に天皇を指しているのでしょうか?

また歌の内容は国体護持なのでしょうか?

君が代の歌詞は、古今和歌集の「賀歌」が元になっています。

「賀部」の冒頭

343「わが君は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで」(よみ人しらず)

そもそも「賀歌」は、誰に向けた祝賀なのでしょう?

古今和歌集は「勅撰和歌集」ですから、天皇に向けた祝賀がほとんどだろうと思えます。

しかし!

賀歌二十二首の内容、詞書をみても、天皇に向けた祝賀であると特定できる歌は一切ないのです。なおかつ祝いの内容は末永い国体の繁栄などではなく誕生の賀が大半。

しかもその対象者が本康親王(仁明天皇の皇子)と尚侍の右大将(藤原定国)という奇妙なアンバランス。

つまり「賀歌」の本質は、親しい人へのバースデーソングなのです。

君が代の君は「天皇ではない」と言い切れないまでも、天皇である可能性は薄く、かつ国体護持というような内容を含んでいる可能性はほとんどない!

ということです。

式子内親王(1149〜1201)

「玉の緒よ たえなばたえね ながらへば 忍ぶることの 弱りもぞする」

百人一首89番

https://evrica.me/liberal-arts/1131

我が命よ、絶えることなら早く絶えてしまえ。このまま生き永らえていると、恋心を耐え忍んでいる私の心が弱ってしまうと困るから。

明智光秀

「時は今 天が下しる 五月哉」

https://sp.mogamiyoshiaki.jp/?p=log&l=494931

連歌の冒頭の句を発句と言う。その詠み様に作法があったことは、周知のことである。ただし、十五世紀後半より、発句を独立させて鑑賞する風潮が現れる。今日の俳句につながることは、言うまでもない。

さて、戦国の武人たちは連歌をたしなみ、風流を心がけていたことは、常識化しつつあるが、それらの人々の発句の中で、著名なものの一つに、明智光秀のそれがある。

以下にそれを示す。(論述の都合上、第三の紹巴句まで示す。本文は「連歌集」新潮日本古典集成 昭和五十四年 島津忠夫氏校注に依る。)

賦何人連歌 天正十年五月廿四日

1 ときは今天が下しる五月哉 光秀

2 水上まさる庭の池水 行祐

3 花落つる池の流れをせきとめて 紹巴

島津氏は光秀句の解釈を、こうとらえている。

時は今、土岐の一族である自分が天下を治めるべき季節の五月となった。

松尾芭蕉?

「松島や ああ松島や 松島や」は松尾芭蕉の俳句か

回答

松尾芭蕉ではなく、相模(神奈川県)の田原坊の作と思われる。

『松島(嶋)図誌』(桜田周甫 文政三年)に田原坊の「松島や さて松島や 松島や」という吟が収められていたが、

風景のあまりの美しさに句を詠めなかったという松尾芭蕉の話も同時に掲載されたため、当句の詠み人=松尾芭蕉と混同して今に伝えられているのかもしれない。

なお、芭蕉は松島で「島々や千々にくだきて夏の海」という句を詠んでいる。

https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000204432&page=ref_view

「松島や ああ松島や 松島や」は松尾芭蕉の俳句か | レファレンス協同データベース

・『芭蕉全発句』(山本健吉/〔著〕、講談社)

『芭蕉秀句』(山口誓子/著、春秋社)

索引から調べるがいずれも該当句はなし。

・『ら・ら・ら「奥の細道」』(黛まどか/著、光文社)p.42

「松島や~が芭蕉の句だと信じている人が意外と多いのだけれど、芭蕉の名誉のためにもこれは断じて彼の句ではありません!と念を押しておきますね」

・『おくのほそ道-解釈と研究-』(井上豊/著、古川書房)p.177

「芭蕉の作と伝えられる『松島や』の句については、木村架空の『新釈』(『新釈奥の細道』明治29年)に『俗書に伝へる松島や~の句は、桜田周甫の松島図誌に、相模の人、田原坊の吟として載せてあり、ああはさてとなって居る。『さての方大いに好し』とある」

・『芭蕉はどんな旅をしたのか』(金森敦子/著、晶文社)p.203

「芭蕉がこのような句を吟じた事実はなく、1821年(文政四年)に出された『松島図誌』には相模の田原坊の吟とあり、「ああ」は「さて」となっているという」

・『奥の細道行脚』(櫻井武次郎/著、岩波書店)p.73~

「ところで、芭蕉が松島で句を作れず、 ああ松島や松島やとつぶやいたという話がある。先に掲げたように松島で芭蕉は作句している(島々や千々にくだきて夏の海)のだが、『奥の細道』には記さないので、このような話が生まれたのだろうか。復本一郎氏の教示によれば、『松嶋図誌』(文政三年)という本に、松嶋や~さてまつしまや~(相模州田原坊)の句を収め、その後に来た芭蕉が、風景のあまりの美しさに句を読めなかったという話を載せる。直接かどうかは分からないが、この記事を混同して「ああ松島や」の話が生まれたのかもしれない」

2023.11.22追記

国立国会図書館デジタルコレクション収録の『松嶋図誌 再販』(桜田周輔/著、東沢/画 裳華房)37コマより、相模の田原坊の吟の左側に松尾芭蕉の話が掲載されていることが分かる。

(https://dl.ndl.go.jp/pid/991518/ )2023.11.22確認

浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)

「風さそふ花よりもなほ我はまた春の名残をいかにとやせん」

https://tankanokoto.com/2020/12/akourousi.html

意味は、

風に舞い散る桜のよりもずっと、若くして断たれるこの命の心残りをどうしたらいいものか

というもの。

浅野内匠頭の年齢は、このとき33歳でした。

浅野内匠頭の、口惜しさが伝わる短歌なのです。

これを詠んだ家来たち四十七人は、主君の無念を察して仇討ちを決心したのでしょう。

https://blog.goo.ne.jp/itsukusima-m/e/450c544a1e7745dbf9e1827798364f6c

本居宣長

「敷島(しきしま)の大和心(やまとごころ)を人とは(わ)ば 朝日に匂(にお)ふ 山桜花(やまざくらばな)」

「古事記伝(こじきでん)」で有名な国学者「本居宣長(もとおりのりなが)」の歌です。

「敷島の」は大和心にかかる枕詞、「匂う」は現在では「香りが匂う」という意味で使いますが、

当時は「花が美しく咲いている、映えている」という意味で使っています。

また「大和心」は「漢心(からごころ)」(中国かぶれの心)に対する「日本人としての昔ながらの柔軟な知恵」という意味です。

すなわち「大和心とはなにかと、尋ねられたら、朝日に照り輝く山桜の花であると答えよう。

日本人である私の心とは朝日に照り輝く山桜の花の美しさを知る、その麗しさに感動する、そのような心です。」

「泰平の眠りを覚ます上喜撰」

https://higashiyamatoarchive.net/ajimalibrary/01%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%99%82%E4%BB%A3%E5%88%A5%E3%83%BB%E8%91%97%E4%BD%9C/%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E3%81%8B%E3%82%89%E6%B6%88%E3%81%88%E3%81%9F%E9%A2%A8%E5%88%BA%E7%8B%82%E6%AD%8C%E3%80%8C%E6%B3%B0%E5%B9%B3%E3%81%AE%E7%9C%A0%E3%82%8A%E3%82%92%E8%A6%9A%E3%81%BE%E3%81%99%E4%B8%8A%E5%96%9C%E6%92%B0%E3%80%8D%E3%80%81%E9%BB%92%E8%88%B9%E6%9D%A5%E8%88%AA%E7%9B%B4%E5%BE%8C%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A8%E8%A3%8F%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B%E6%9B%B8%E7%B0%A1%E7%99%BA%E8%A6%8B.html

上喜撰の碑

碑文

泰平の ねむりを さます じょうきせん

たった四はいで 夜も 寝られず

江戸幕府は約二百年にわたり、外国との通商・交通を禁止する鎖国政策をとっていました。その日本に対し、突如として泰平の夢を破るように、1853年7月8日(旧暦・嘉永6年6月3日)開国を迫る四隻の黒い艦隊が浦賀・鴨居沖に現れ、同艦隊は6日後に久里浜に上陸しました。この艦隊の指揮をとっていたのが、ペリー提督でした。

江戸湾の守備に当たっていた諸藩の藩士や浦賀奉行所の人たちは、この大きな黒船の姿を見て、驚き動揺しました。開国を促す黒船の来航に、幕府要人はもちろんのこと、その威容を見聞きした人たちの驚きはどのようなものだったでしょう。その驚きを端的に表現したのが、この落首です。なお、「久里浜村誌」によれば、この落首は、老中間部詮勝(まなべあきかつ・号 松堂)作ともいわれています。

交通:JR・京急久里浜駅~野比海岸間バス、ペリー記念碑下車・徒歩2分

https://mwl-store.com/2021/05/14/%E6%B3%B0%E5%B9%B3%E3%81%AE%E7%9C%A0%E3%82%8A%E3%82%92%E8%A6%9A%E3%81%BE%E3%81%99%E4%B8%8A%E5%96%9C%E6%92%B0%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%9B%9B%E6%9D%AF%E3%81%A7%E5%A4%9C%E3%82%82%E5%AF%9D%E3%82%89/

泰平の眠りを覚ます上喜撰たった四杯で夜も寝られず。

「蒸気船と上喜撰」「上喜撰」とは当時人気のお茶のこと、湯呑みの杯と「蒸気船」の船の杯を掛け合わせ、さらにお茶の効能の目が覚めることにも掛けた、江戸人ならではの洒落っ気。黒船来航として1853年に浦賀沖に突然現れた(となっているが実際は薩摩藩などに事前に告知があったともの諸説あり)アメリカの船団四隻(実際には蒸気船は二隻だったという、残りの二隻は蒸気船でない船のこと)神奈川県浦賀の当時の人にとってはさすがに驚きで、どこかが攻めてきたと大騒ぎだったろう、自分たちが使う船とのあまりの大きさの違いに。。。

坂本龍馬

世の人は われをなにとも ゆはばいへ わがなすことは われのみぞしる

https://oidon5.hatenablog.com/entry/2021/05/02/190000

坂本龍馬 『詠草二 和歌』

現代語訳

世の中の人は俺のことをどうとでも言いたけりゃ言え。俺のやることは俺にしかわからんだ。

与謝野晶子

https://news.mynavi.jp/article/20240301-2896065/

君死にたまふことなかれ、

末に生れし君なれば

1904年

森鴎外

我百首

http://sybrma.sakura.ne.jp/347ougai.wagahyakusyu.html

我は唯この菴沒羅菓(あんむらくわ)に於いてのみ自在を得ると丸呑にする

我詩皆けしき臟物(ざうもつ)ならざるはなしと人云ふ或は然らむ

1909年

宮沢賢治

[ 名言 ]

詩は裸身にて、理論の至り得ぬ境を探り来る。

そのこと決死のわざなり。

https://meigennavi.net/word/16/160918.htm

[ 出典 ]

宮沢賢治[みやざわ・けんじ]

(明治~昭和初期の詩人・童話作家、1896~1933)

【 宮沢賢治の名言 】

寺山修司

マッチ擦するつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや

(『寺山修司全歌集』)

https://note.com/yojiroo/n/n7bd50680f1db

おそらく寺山修司のもっとも有名な歌だ。多くの教科書にも取り上げられた。僕が寺山修司の歌で唯一知っていたのがこれだ。

1958年

〈マッチ擦るつかの間海に霧深し身捨つるほどの祖国はありや〉は、三句切れ。2023/04/19

- 1 09 国語の勉強法③ - 行人塾―こうじんじゅくhttps://kojin-juku.net>goroku

マッチ擦るは何句切れですか?

マッチ擦るつかのま海に霧深し… - ユリイカ学習塾

- https://eureka.aosoraya.com>マッチ擦るつかのま海に霧...

2021/4/28 -青森出身の詩人、寺山修司(1935-1983)の若い頃の短歌で、まだ私の印象に残るものがある。「マッチ擦る つかのま海に 霧深し 身捨つる程の 祖国はあり ...

マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや

- https://tapanulifever.hatenablog.com>entry>2015/05/02

2015/5/2 -マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや寺山修司 富沢赤黄男の俳句、 一本のマッチをすれば湖は霧の本歌取り、というか、パクリ。

この国などどうでもよいが首ばかり丹念に洗う湯屋にて洗う

- https://sunagoya.com>tanka

2024/3/9 -これを読んでとっさに思い浮かべるのが、寺山修司の「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」(『空には本』、1958)。寺山の下 ...

マッチ擦るつかの間海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや

- https://mediajuku.com>article

寺山修司(1935年12月10日~1983年5月4日)日本の歌人、詩人、劇作家、映画監督と様々なジャンルで前衛的な活動をした。演劇実験室「天井桟敷」を主宰。

昭和天皇

「この年のこの日にもまた靖国のみやしろのことにうれひはふかし」

昭和61,62年の終戦記念日に陛下が詠まれたとする

1986年

https://note.com/saito_syse/n/ncb2216bc23ce

俵万智

「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念

https://www.amazon.co.jp/サラダ記念日-俵-万智/dp/4309024882