| ||||||||||||||||||||||||

本稿は,ノヴァーリスに確実に内在する近代. 的思考を放棄せず,同時にその非近代的(超近代的). な思考と絡み合わせることによって,そこで生じる問. 題と導かれる課題を検討 ...

... ハイデッガーが日本語での『ことば』の意味や九鬼周造、黒澤明の1950年の映画『羅生門』などについて語った。手塚富雄との会話をもとにハイデッガーは ...

1954年3月、ドイツ文学者の手塚富雄がハイデッガーを訪れ、ハイデッガーが日本語での『ことば』の意味や九鬼周造、黒澤明の1950年の映画『羅生門』などについて語った[620][621]。手塚富雄との会話をもとにハイデッガーは『言葉についての対話―日本人と問う人とのあいだの』を作った[622][623]。

- ^ 手塚富雄著作集5

- ^ 川原栄峰、〔ハイデッガーの「現存在」〕 『密教文化』 1962年 1962巻 59-60号 p.1-21, doi:10.11168/jeb1947.1962.59-60_1

- ^ ハイデッガー選集21, 1968。「言葉への途上」全集第12巻、創文社。

- ^ 神尾和寿,2010年

- 第5巻 杣径:1935/46年講演論文。茅野良男 ハンス・ブロッカルト訳

- 「芸術作品の起源」「世界像の時代」「ヘーゲルの経験概念」「ニーチェの言葉「神は死せり」「何のための詩人たちか」「アナクシマンドロスの箴言」

- Holzwege (1950)『杣径』

- 全集第5巻

近代歌舞伎年表京都篇 9: 昭和4年~昭和10年 - 488 ページ

世界の映画作家: Nihon eigashi - 107 ページ

Keisatsukan (AKA Policeman AKA 警察官) (1933) (English Subtitles, Hardcoded...https://t.co/U6ON1lxkqR pic.twitter.com/QJn0BjZLxb

— slowslow2772 (@slowslow2772) April 26, 2023

哲學は本来、郷愁であり、いづこにゐても、わが家にみようとする衝動である。(135頁)

Die Philosophie ist eigentlich Heimweh , ein Trieb , überall zu Hause zu sein.

人間になることが一つの藝術である。(19頁)

Mensch werden ist eine Kunst. II S.348 (Vorarbeiten 1798)

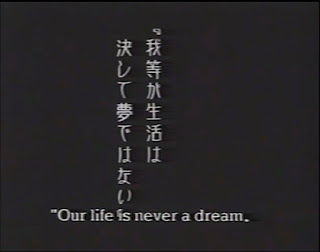

我等の生活は決して夢ではないけれども、恐らく夢の一つとなるはずであり、そして、なるであらう。(62頁)

Unser Leben ist kein Traum, aber es soll und wird vielleicht einer werden.

海は自由と平等との要素である。(56頁)

Das Meer ist das Element von Freiheit und Gleichheit.

時間は空間の力(potenz,ポテンツ)である。 時間充當と空間充當との観察。(200頁)

Zeit ist Potenz vom Raum.

最も驚異すべき現象、永遠の現象は、 みづからの存在[=映画では力]である。最大の神秘は人間自身である。(153頁)

Das wunderbarste, das ewige Phänomen ist das eigene Dasein. Das größte Geheimnis ist der Mensch sich selbst.

Do you ever recall von Hardenberg?

That's true. his poems brought us together.

Can you remember one special paragraph...

We read as if in a dream. We were young then.

"Philosophy stems from nostalgia. No matter where you are, you want to be home."

"There is an art to achieving humanity.”

"Our life is never a dream.”

"But it should become one of our dreams one day.”

"The sea is the primal factor for freedom and equality.”

"Time is the strength of space."

And there was- "Most surprising is one's own strength."

"The greatest mystery is mankind itself."

哲學は本来、郷愁であり、いづこにゐても、わが家にみようとする衝動である。(135頁)

Die Philosophie ist eigentlich Heimweh , ein Trieb , überall zu Hause zu sein.

人間になることが一つの藝術である。(19頁)

Mensch werden ist eine Kunst. II S.348 (Vorarbeiten 1798)

我等の生活は決して夢ではないけれども、恐らく夢の一つとなるはずであり、そして、なるであらう。(62頁)

Unser Leben ist kein Traum, aber es soll und wird vielleicht einer werden.

"Our life is never a dream.”

"But it should become one of our dreams one day.”

海は自由と平等との要素である。(56頁)

Das Meer ist das Element von Freiheit und Gleichheit.

時間は空間の力(potenz,ポテンツ)である。 時間充當と空間充當との観察。(200頁)

Zeit ist Potenz vom Raum.

最も驚異すべき現象、永遠の現象は、 みづからの存在[=映画では力]である。最大の神秘は人間自身である。(153頁)

Das wunderbarste, das ewige Phänomen ist das eigene Dasein. Das größte Geheimnis ist der Mensch sich selbst.

"The greatest mystery is mankind itself."

And there was- "Most surprising is one's own strength."Die wichtigsten Werke von Novalis (German Edition) Kindle版

ドイツ語版 Novalis (著) 形式: Kindle版

https://www.amazon.co.jp/Die-wichtigsten-Werke-von-Novalis-ebook/dp/B075R7R7VC/

て読める。

ただし節番号は邦訳者(続編からは引用されていなかった)が自己流に改変してしまったので両者で合わない。

Menschenlehre

Mensch werden ist eine Kunst. II S.348 (Vorarbeiten 1798)

断片

誌情報:著者ノヴアーリス 著, 飯田安 訳出版者第一書房出版年月日昭和6

Die wichtigsten Werke von Novalis (German Edition) Kindle版

ドイツ語版 Novalis (著) 形式: Kindle版

| ||||||||||||||||||||||||

映画監督・内田吐夢(1898-1970)は今日4月26日が誕生日。『大菩薩峠』三部作(57-59)『宮本武蔵』五部作(61-65)の巨匠。

— nave (@nave4000) April 25, 2023

名作『たそがれ酒場』(55)

『妖刀物語 花の吉原百人斬り』(60)

『恋や恋なすな恋』(62)

『飢餓海峡』(65)他https://t.co/MSNIWj7sxj

下は無声期の傑作『警察官』(33)から pic.twitter.com/5ZWPmHLtYg

警察官の半兵衛のレビュー・感想・評価

無二の親友が犯罪者であることを知り職務と友情の間で葛藤する警察官を描いた傑作、時折挿入されるいかにも警察PR映画らしい真面目な台詞やタイトルが入るがそれを差し引いてもよく出来ていて楽しめる。夜の光と闇を生かしたノワールタッチな映像や弾をはなった拳銃からでる煙や雨、光から発する熱を生かした画作りが緊迫感のあるドラマを盛り上げる。さらに製作当時の東京でのロケーション撮影が効果的に使用され、とても戦前に作られた映画とは思えない仕上がりに。

拳銃やビリヤードなど、音の出る動作を映像で拾うのが上手くて、サイレント映画なのに音が聞こえてきそうな錯覚を起こしてしまう。

中盤親友が犯罪に関与していることに気づいた警察官の小杉勇が尾行するも見失う場面での、彼の憔悴と迷っている様子を表現したカメラワークがどうやって撮影しているのかと感心してしまうくらい凄い。他にもカメラが180度回転しながらワンカットで芝居を撮ったりするなど全体的に工夫が凝らしていて担当したカメラマンの冴えたセンスが光る。

主人公となる真面目な警察官の小杉勇と犯罪者となった中野英治の二人の好演も◎。

終盤激しいアクションからの二人の友情でしっとりと締めくくる緩急のあるドラマ演出が素晴らしく、二人のブロマンスな関係性といい暗闇の映像といいどことなく香港ノワールや韓国ノワールのような味わいも。

追い詰められた中野に対して小杉が手錠の変わりに差し出したものがエモい。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B9

ノヴァーリス

| ノヴァーリス Novalis | |

|---|---|

| |

| 誕生 | ゲオルク・フィリップ・フリードリヒ・フライヘア・フォン・ハルデンベルク 1772年5月2日 |

| 死没 | 1801年3月25日(28歳没) |

| 職業 | 詩人、鉱山技師 |

| 文学活動 | ロマン主義 |

| 代表作 | 『夜の賛歌』、『青い花』 |

| テンプレートを表示 | |

ノヴァーリス(Novalis [noˈvaːlɪs], 1772年5月2日 - 1801年3月25日)は、ドイツ・ロマン主義の詩人・小説家・思想家・鉱山技師。シュレーゲル兄弟らと並ぶ初期ロマン主義の中心人物である。本名ゲオルク・フィリップ・フリードリヒ・フォン・ハルデンベルク (Georg Philipp Friedrich von Hardenberg)。筆名の「ノヴァーリス」はラテン語で新開墾地を意味する。

家系はニーダーザクセン出身の貴族であり、「シュタイン=ハルデンベルクの改革」を行ったプロイセン宰相カール・アウグスト・フォン・ハルデンベルク(1750年 - 1822年)は親戚。

人物・生涯

誕生

厳格な敬虔主義者であり、ヘルンフート同胞教会の一員であった父ハインリヒ・ウルリヒ・エラスムス・フライヘア・フォン・ハルデンベルク(1738年 - 1814年)と、その2人目の妻であるアウグスティーネ・ベルンハルディーネ・フライフラウ・フォン・ハルデンベルク(旧姓ベルツィヒ)の11人の子のうち2番目の息子として、マンスフェルト伯領オーバーヴィーダーシュテット(現ザクセン=アンハルト州アルンシュタインの一部)に生まれた。この地でハルデンベルクは少年時代までを過ごした。

幼少時代には家庭教師の教育を受けた。9歳の時に赤痢にかかり、後遺症で胃の弛緩を患った。この病気を機に詩的、知的才能が花開いたと伝えられている。

学生時代・ゾフィーとの出会い

1785年、父がザクセン選帝侯国の製塩工場長に任命されたことにより、1786年4月に一家でヴァイセンフェルスに移住。1790年10月までアイスレーベンのルター・ギムナジウムに通い、修辞学と西欧古典文学を学んだのち、10月末にイェーナ大学に入学し、法学を学んだ。

1791年10月ライプツィヒ大学へ転学し、法学のほかに哲学、数学を学んだ。1793年にはヴィッテンベルク大学へ移り、翌年、法学試験に合格。この年、当時12歳の少女ゾフィー・フォン・キューンと出会い、翌春に婚約したが、のちに彼女は重病に倒れた。ハルデンベルクは大学を首席で卒業したのち秋に両親のもとに帰り、裁判所書記の見習いとしてザクセンのテンシュテットへ行き、実務を学んだ。

死去

1796年、ゾフィーは3回にも及ぶ手術を経ながらも、回復することなく死去した。

ハルデンベルクはこの年、ヴァイセンフェルス製塩所の試補となった。その年の12月、ドレスデンとケムニッツの間に位置するフライベルクの鉱山学校に入学し、鉱山学・地質学・鉱物学・化学・数学の講義を聴講した。1799年にフライベルクからヴァイセンフェルスに戻った。

12月にはヴァイセンフェルスの製塩所試補と管理局の一員となり、1800年にはテューリンゲン郡の地方長官採用予定者に任命された。しかし、以前から患っていた肺結核が悪化し、1801年3月その職に就くことなく死去した。

創作・思索活動

ルートヴィヒ・ティーク、アウグストとフリードリヒのシュレーゲル兄弟らと親交を持ち、詩文芸の無限な可能性を理論と実践において追求した。雑誌『アテネウム』に参加し、評論などを書いた。

ノヴァーリスの作品の特徴は、ゾフィーの死、いわゆる「ゾフィー体験」を中核にする神秘主義的傾向、とりわけ無限なものへの志向と、中世の共同体志向にある。前者についてはゾフィーの墓の前で霊感を受けて作られた詩『夜の賛歌』に、後者は中世のミンネゼンガーを主人公にする小説『青い花』(原題は『ハインリヒ・フォン・オフターディンゲン』)や、宗教改革前の世界をキリスト教というひとつの文化的背景によって民族性を超えた普遍的地盤をもつ共同体として称揚した評論『キリスト教世界あるいはヨーロッパ』にことに顕著に現れる。この評論を『アテネウム』誌のために書いたノヴァーリスであったが、評論内で展開された詩的歴史観が誤解を招く恐れがあると周囲からみなされ、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの判断をあおいだ結果、発表を見合わせることになった。

思想

主要著書

- 断片集 Blüthenstaub(1798年、日本語訳『花粉』)

- 小説 Die Lehrlinge zu Sais(1798年、未完、日本語訳『ザイスの弟子たち』)

- 小説 Heinrich von Ofterdingen(1801年、未完、日本語訳『青い花』)

- 評論 Die Christenheit oder Europa(1799年、日本語訳『キリスト教世界あるいはヨーロッパ』)

- 詩集 Hymnen an die Nacht(1800年、日本語訳『夜の讃歌』)

主な日本語訳

関連項目

- 魔術的観念論

- 君の思い描いた夢 集メル HEAVEN - 楽曲の歌詞中にノヴァーリスが登場。

外部リンク

Novalis Schriften - 第 1 巻 - 118 ページ

Rereading Romanticism - 60 ページ

Brill’s Companion to German Romantic Philosophy - 291 ページ

The Beast and the Sovereign, Volume II - 96 ページ

Transformative Philosophy: Socrates, Wittgenstein, and the ...

The End of the World and Other Teachable Moments: Jacques ...

The Animal that Therefore I Am - 145 ページ

Novalis - 43 ページ

Die wichtigsten Werke von Novalis: Aphorismen + Die ...

Novalis schriften: Kritische neuausgabe auf grund des ...

Idealstaat und Anthropologie: Problemgeschichte der ... - 328 ページ

Novalis: Novalis Schriften. Teil 2, Hälfte 1 - 37 ページ

Novalis schriften: th. Ueber das lehen Friedrichs von ... - 206 ページ

Novalis und Musil: Eine Untersuchung Der Romantischen ... - 330 ページ

Wünsche und Begehrungen sind Flügel: die Genesis der Utopie ...

Schriften - 第 3 巻 - 206 ページ

Die wichtigsten Werke von Novalis: Aphorismen + Die ...

この事実は、 『シュピーゲル対談』 においてハイデガーの語ったことが、 生涯変わること ... 「今より良かった」というノスタルジックな想いとかノヴァーリス的な所謂 ...

ノヴァーリス像を、ゾフィーの死と、そこから始まる自殺への. 強い傾きを限界状況および不安という実存主義のタームを使っ. て描き出している。そこには、ハイデガー ...

こうしてネオプラトニズムも、中世の思弁的神秘主義も、近代形而. 上学やロマン主義的形而上学(ノヴァーリス、バーダー)も、シェリングの消極哲学・積. 極哲学も ...

2009/5/24 -ハイデガーは有名な『形而上学の根本諸概念――世界・有限性・孤独』(フライブルク大学における1929-1930年冬学期講義)において、ノヴァーリスによる ...

デリダも動物272で言及

★

ーー

自由の希求と無限

一ノヴァーリスにおける近代性と非近代性をめぐって一

基礎教育学コース 井 上 徳 仁

Der Wunsch nach Freiheit und die Unendlichkeit:

Vornehmlich über die Moderne

und die Nicht-Moderne in Novalis

Norihito INOUE

Es wird oft hingewiesen, dass die deutsche Romantik nur eine irrationale Seite hat. Heute wird eine Interpretation, dass die

Romantik schon die Modernisierung überstiegen hat, ein Hauptstrom. Aber die Romantik hat sich wirklich mit der zeitgenössischen

Aufklärungsbewegung vergebunden. In der Romantik gibt es eine Seite, die Freiheit zu wünschen. Das Problem, sie zu wünschen,

würde sich in der Pädagogik mit der Autonomie verbinden.

In dieser Abhandlung wird versucht, das rationale und irrationale Denken von Novalis zusammen zu denken.

1. はじめに

(1) 問題の所在

目 次

(2) ノヴァーリスをめぐる状況 (先行研究)

2.知と行為の関係

(1)知と行為

(2)自我と非我

3. 自我と非我の統一

(1) 自我と非我の変容

(2) 理想の設定

4. おわりに

1.はじめに

(1) 問題の所在

ロマン主義といえば遊びや無目的的運動といった非

合理的な概念を結びつけられることが多いかもしれな

い。とりわけ今日のポストモダンをめぐる状況におい

て, ドイツのロマン主義がすでに近代的啓蒙を超克し

ていたという解釈はすでに主流となっている。 初期ド

イツロマン主義者ノヴァーリス (1772-1801)の人間

形成観もまた, 近代的自我の表出のみに収まらない,

自我と非我の等根源的な関係から展開されるものとし

て理解されている。 しかし, ロマン主義(特に初期ロ

マン主義)は同時代の啓蒙主義と結びついているとい

うことも看過されてはならない。 ロマン主義者はそも

そも自由を求める革命的側面も有している。 自由への

希求は,教育学的な文脈でみれば自我による非我の克

服,つまり自律の問題と密接に関係してくるであろ

う。啓蒙的な運動と自我=非我との衝突がここに見て

とれる。本稿は,ノヴァーリスに確実に内在する近代

的思考を放棄せず,同時にその非近代的 (超近代的)

な思考と絡み合わせることによって,そこで生じる問

題と導かれる課題を検討するものである。

(2) ノヴァーリスをめぐる状況 (先行研究)

初期ロマン主義をめぐる先行研究で一番に挙げなく

てはならないのはやはりベンヤミンの『ドイツロマン

主義における芸術批評の概念』 であろう。 ベンヤミン

によれば初期ロマン主義者において,主体による客体

の認識はありえない。 ある物が認識されるという出来

事は主体によってなされることではなく,またある物

それ自体が自己自身のみによって認識するという閉鎖

的なことでもない。そうではなく, 「ある存在者が他

の存在者によって認識されることは,認識されるもの

の自己認識,認識するものの自己認識, さらに,認識

するものが、かれが認識するところの存在者によっ

て認識されることーこれらのことと同時に起こる」

(Benjamin, 1919=1970, 66頁) のである。 主体が客

体を認識する際には他に同時に三つの認識が生起する

0 件のコメント:

コメントを投稿