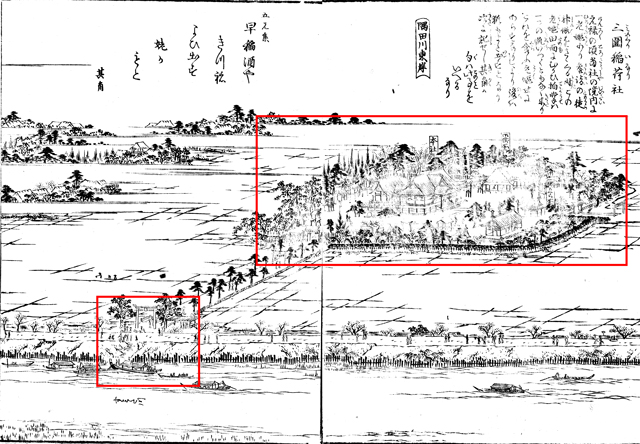

隅田川東岸 三囲稲荷社

雨乞いにご利益ありの"田中稲荷"

ドローンで空撮したみたいな構図! 当時の絵師さんの想像力に脱帽です。

ドローンで空撮したみたいな構図! 当時の絵師さんの想像力に脱帽です。

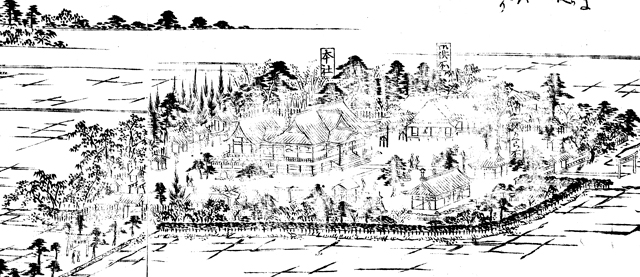

三囲稲荷(みめぐりいなり)は、元々は田んぼの中にポツンと祠があり、"田中稲荷"(←なんてそのまんま!)と呼ばれていました。それを、文和年間(1352~56年)に近江は三井寺の僧・源慶が荒れ果てた祠を再興したという。ずいぶん古い御由緒があるんですね。以来、三井寺が"御井(みい、つまり井戸)"にちなむことから、三囲稲荷は雨乞いに御利益ありとして、人々から親しまれるようになります。ちょっと強引な御利益な気もしますが、当時の人々にとって降雨の有無は農作物の出来・不出来を左右する切実な問題。境内に残る摂社、末社、石碑の数からも、人気の程がうかがえます。

境内をクローズアップ。周囲が田圃なので目立ってますね~。

境内をクローズアップ。周囲が田圃なので目立ってますね~。

『江戸名所図会』の本文には元禄6(1693)年の夏に大かんばつがあり、村民が三囲稲荷で雨乞い祈願をしていたところに、松尾芭蕉の門人、宝井其角(たからい・きかく)が参詣に訪れ、

"夕立ちや田をみめぐりの神ならば"(ほんとうに田を見めぐり(三囲)の神がいらっしゃるというなら、夕立を降らせてくださいよ)

という句を呼んで神社に奉納したところ、その日のうちに見事に膏雨(こうう)があったという話が伝わっていると書いてありました。このことがあってから「やっぱり三囲には雨を降らせる神様がいるんだ!」とますます評判になったそうです。

今だったら「単なる偶然」で片づけられちゃいそうなことですが、当時は「神様のおかげ」と純粋に受け入れられていたんですね。今よりずっと神様が身近だったというか。そういう感覚、なんだか羨ましい気がします。

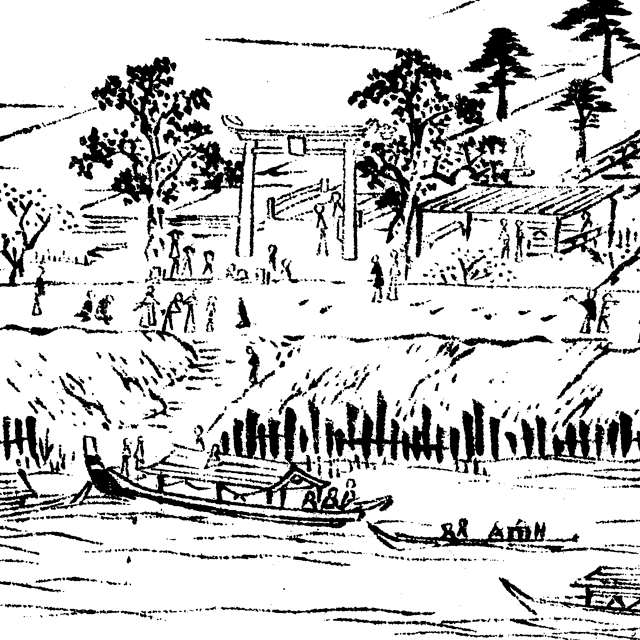

人気観光スポットをつないだ渡し船

土手際に鳥居があり、参詣の人々の姿でにぎわっています。船で乗りつける姿もちらほら。

実は、隅田川を挟んでちょうど対岸に待乳山聖天(まつちやましょうでん)があるんですね。当時はこの鳥居から待乳山が見えたそうです。船がたくさん停まっているところから「竹屋ぁ~」と呼ぶと、対岸の渡し場"竹屋の渡し"から渡し船がやってきて待乳山方面に渡れるようになっていました。

江戸時代、隅田川には橋が五本(千住大橋・吾妻橋・両国橋・新大橋・永代橋)しか架かっていなかったので、人々は船渡しを利用して両岸を行き来していたんですね。特にこの"竹屋の渡し"は三囲神社⇔待乳山という人気の観光スポットを行き来するため、大変にぎわっていたそうです。

船着き場にはかなりたくさんの船が。対岸からの渡し船だけではなく、隅田川クルージングの人気立ち寄りスポットだったようですね。

船着き場にはかなりたくさんの船が。対岸からの渡し船だけではなく、隅田川クルージングの人気立ち寄りスポットだったようですね。

現在は、隅田川沿いを首都高六号向島線が並行して通っているため、参道は途切れ、隅田川の堤防が視界を遮って待乳山も見えません。少し残念な感じもしますが、境内の片隅に参道の敷石だけが残っています。かすかな江戸の名残り、探してみてくださいね~。

※この文章は「お江戸いいね!~I Like EDO」の「ほーりー 江戸を斬る!」を加筆修正したものです。

三囲神社の鳥居をくぐり、本殿へ向かう途中に……

あれ? どこかで見たライオンがいます。三越のシンボル、ライオン像です。2009年に閉店した池袋店の像が寄贈されたんだとか。

京都の豪商三井家は江戸へ進出したとき、三囲神社を守護社と定めました。三井の本拠、江戸本町から見て東北の方角、すなわち鬼門に神社が位置していたということと、三囲の"囲"の文字に"井"が入っていることから、神社が三井家を守ってくれると考えられたからだそうです。安政の大地震で社殿が全壊したときも三井家の援助で神社は復興しました。本殿裏には、三井邸から移設された珍しい三柱鳥居があります。

0 件のコメント:

コメントを投稿