聴く『果てしなきスカーレット』受難シーン。~ バッハ、モーツァルト、ミクロス・ローザ、岩崎太整。

(『果てしなきスカーレット』、『アマデウス』、『ベン・ハー』、『クォ・ヴァディス』のネタバレを含む。未見の方はご注意を。)

作曲家が音響まで細かく創った映画は珍しい。

細田守の前作『竜とそばかすの姫』で日本アカデミー賞を受賞し、『ネトフリ版スプリガン』などのアニメから、本作『果てしなきスカーレット』、そして同時上映中の『TOKYOタクシー』なども手がける作曲家、岩崎太整。実は日大映画学科で脚本を専攻していた。

音楽家であると同時に専門教育を受けた映画の専門家なのだ。

いま日本で一番、映画を知る作曲家と言っていい。

岩崎は今回、劇中歌や劇判の作曲だけでなく『果てしなきスカーレット』の音響までサウンドスーパーヴァイザーとして目を配り、効果音を含めた音響世界を、イチから創りあげた。

本作には、岩崎の考えた音楽的な仕掛けがたくさんある。

ド派手なパイプオルガン和音がドラゴン登場場面で鳴るのに対し、じつは映画冒頭では密かにパイプオルガン最低音だけを響かせて予告している。

スカーレットの修行場面は21人でのスネア・ドラムマーチだけで描く。

渋谷ダンスではサンバかなと思わせて世界中のリズムが混淆され、芦田の歌声を支える。

この映画のために新楽器ジャイガンティックモノコード(巨人の一本弦)まで製作されている。

本作は日本映画史上、空前絶後の映像 & 聴覚体験を提供してくれる。自分がこれまで音楽の力を感じた邦画として、『砂の器』に匹敵する偉業だ。

とくに「重低音の質」へのこだわりがすごい。

この低音・音量で割れないだけでまず凄い。

なのに、声優のセリフはよく通る。

まさに映画館でしか浴びられないサウンド。

配信では決してこの価値を十分に味わえない!

ドルビーシネマでの上映が終わる前に聴きに行こう!!

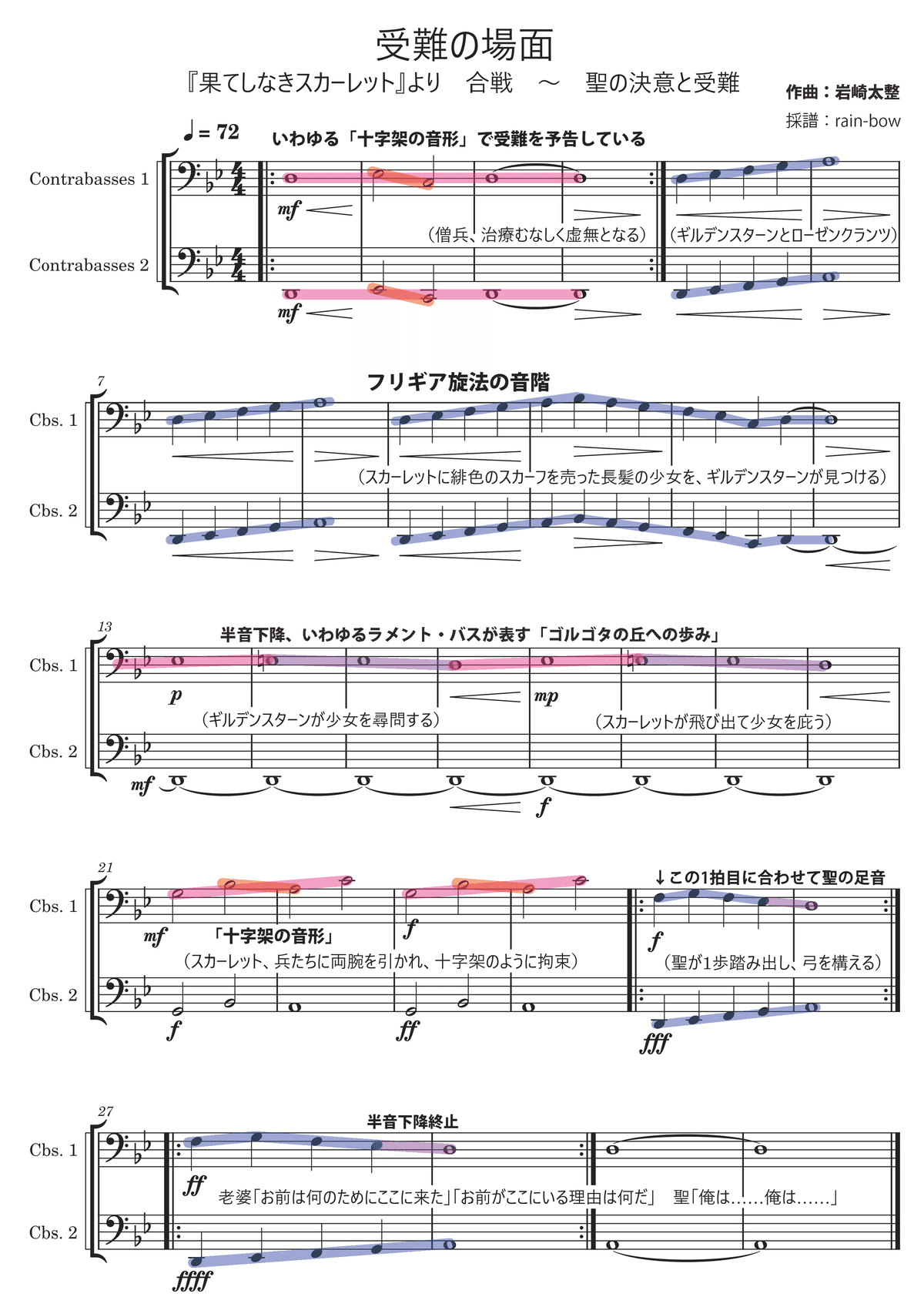

具体的に、受難の場面の音楽を掘り下げる。

さきほどの特番で取り上げられなかった部分を、具体的に自分なりに紹介してみたい。

自分が注目するのは、受難の場面の音楽だ。

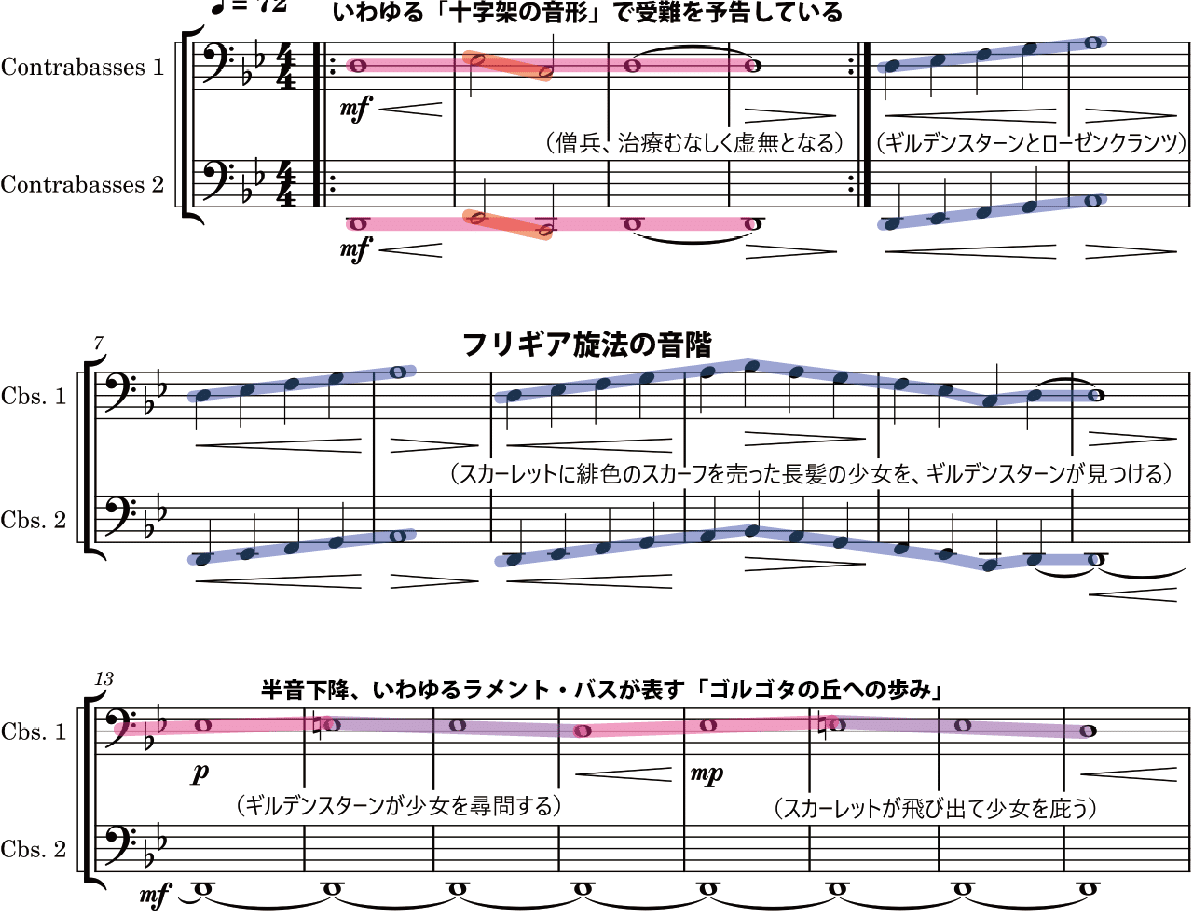

10万人の大合戦シーンの終わりごろ。聖の治療むなしく僧兵が虚無になるところで、ずっと低音で鳴っていたレの音が動き始める。

コントラバス奏者20人がフリギア旋法の不吉な調べを弾くと同時に、カメラは斜面を駆け上がり、ギルデンスターンとローゼンクランツを見つける。これはスカーレットの1人称視点だ。スカーレットの荒い息が聴こえる。

群衆「乱暴しないで」「ころさないで」

ロゼ「安心しろい」

ギル「探しているだけだ」

群衆「探すって誰を?」

ギル「王女だ」

ここから、少女がギルデンスターンに捕まって尋問され、金貨を落とす。

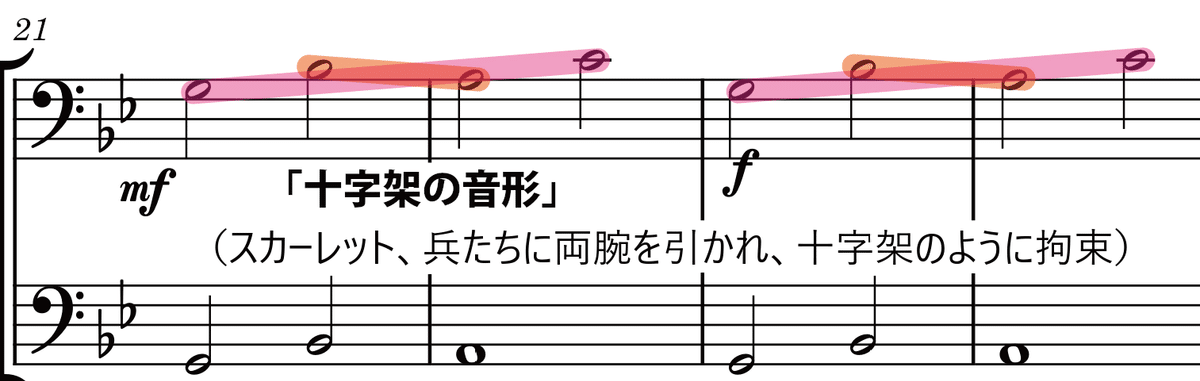

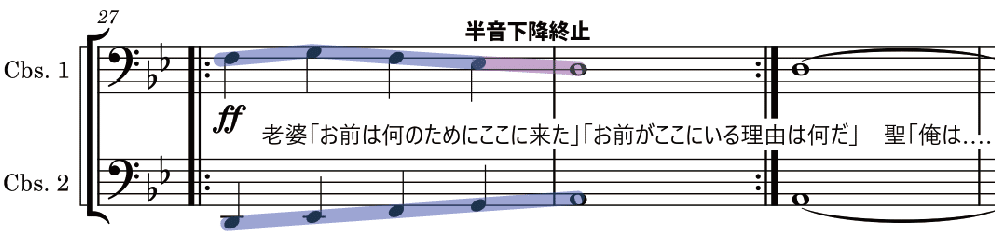

スカーレットが走り出て少女をかばい、兵士たちに腕をとられ、十字架に磔(はりつけ)にされたような姿勢で拘束される。

助けに現れた聖が弓を引きしぼる。

岩場に舞い降りた2人目の老婆が言う。

老婆「お前は何のためにここに来た」

老婆「お前がここにいる理由は何だ」

決断を迫られ、聖は通り魔事件を思い出す。撃つべきか、撃たざるべきか?

この間ずーーーーっと、コントラバスの不吉な旋律が鳴っている。

レミ♭ファソラ〽︎ レミ♭ファソラ〽︎

レミ♭ファソラシ♭ラソファミ♭ドレ〽︎

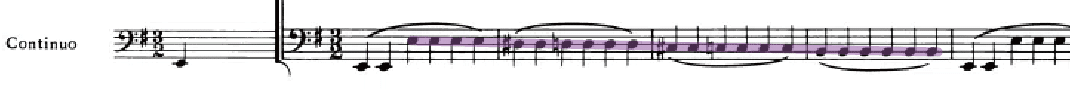

どんな音楽か、聴いてもらえば思い出すだろう。耳コピで記憶のかぎり再現してみた。

ドルビーシネマでここ聴くと大迫力。

これまでの劇伴とは明らかに異なる、ミニマルかつ壮大な音楽だ。

まず普通、コントラバス20人も集めないからね?

オーケストラの3倍以上。おそらく日本史上最多編成だ。当日、首都圏の一流プレイヤーが一カ所に集まったと噂になったほど。

で、この曲のポイントは3つある。

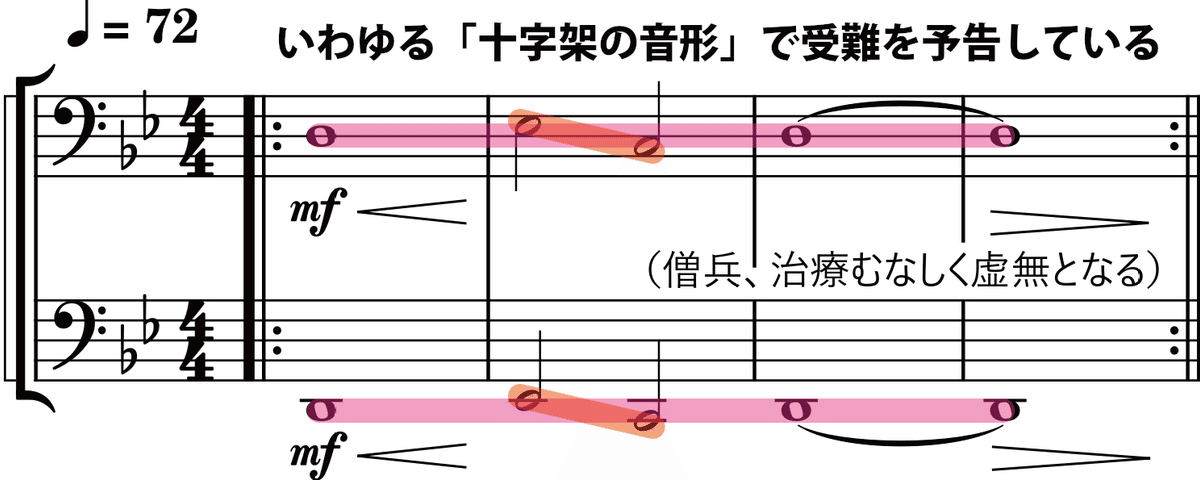

1:「十字架の音形」で予告されるキリスト=聖の受難。

「十字架の音形」――クラシックマニアでも、あまり耳にしたことのない言葉かもしれない。これは、ある音から上下にジグザグに動き、もとに戻るフレーズのこと。英語では cruciform motif / cross motive などと呼ぶ。

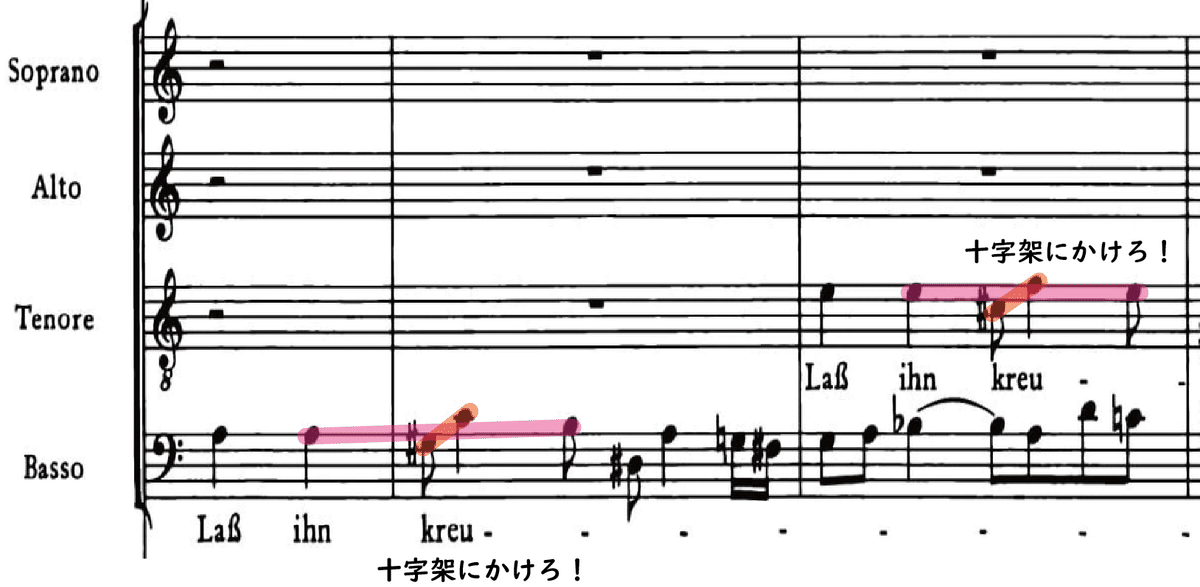

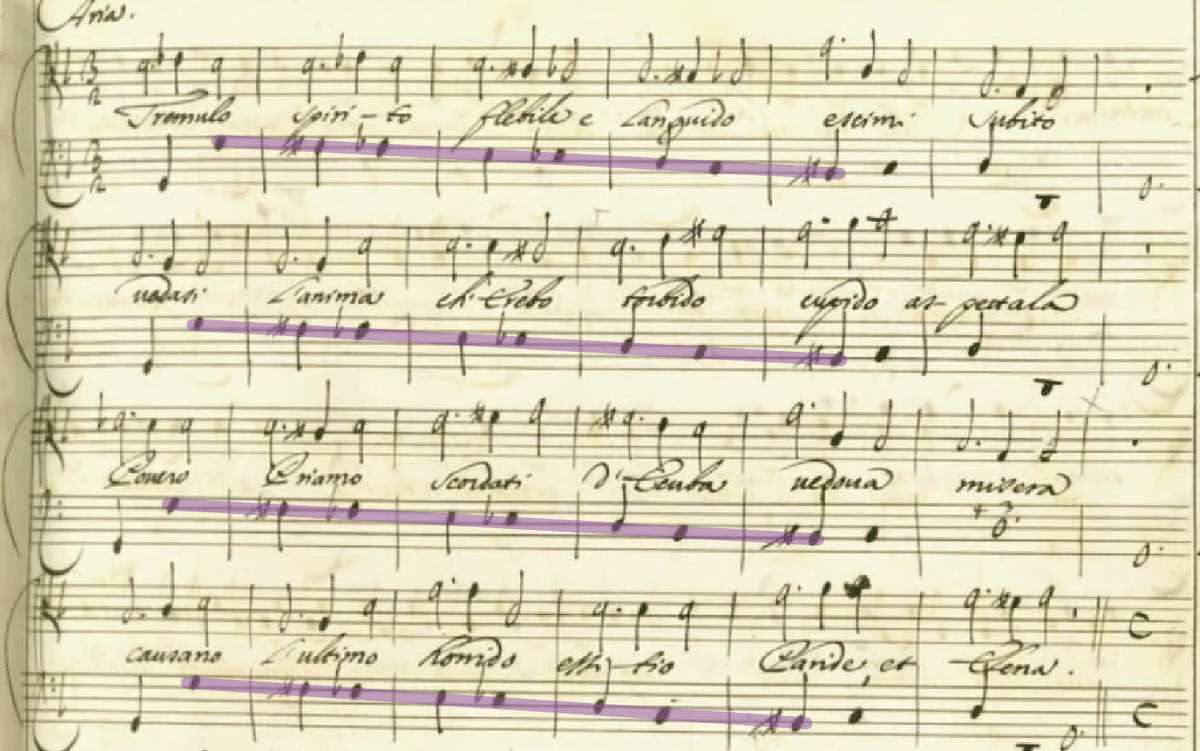

J.S.バッハの最高傑作『マタイ受難曲(BWV 244)』では、判決のシーンでイエスを「十字架に架けろ」という民衆の興奮した叫び(第45b合唱)が有名だ。

十字架音形はバッハの発明ではない。このような十字架の音形は、バッハより200年以上前から、ジョスカン・デ・プレ、シュッツはじめ、多くの例がある。

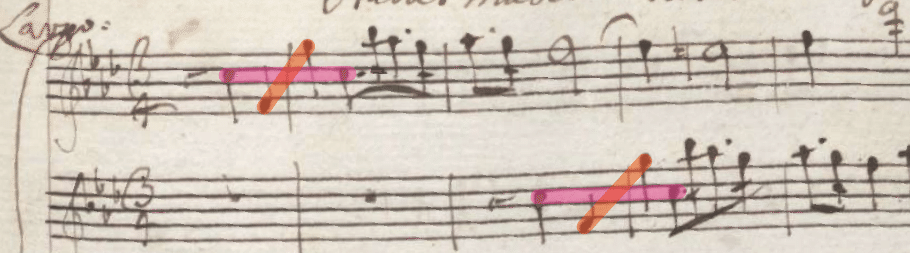

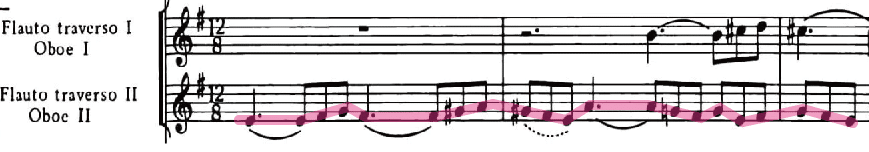

バッハより前で、特に美しいと自分が感じるのは、四季でおなじみ赤毛の司祭ことA.ヴィヴァルディの『スターバト・マーテル(悲しみの聖母、RV621)』だ。

これはキリストが処刑された際、十字架の傍らに立っていた母マリアの悲しみを描く曲。冒頭、ヴァイオリンがいきなり十字架音形で弾き始める。

九度の跳躍でバッハよりもはっきりした十字架の音形。

上の動画の37秒からアルトが「聖母は悲しみに沈み、十字架のそばで涙しながら立っている」と歌う中に、また十字架の音形が出てくる。その後、ヴァイオリンとアルトが合流し、十字架音形と下降音階を掛け合いながら繰り返す。

歌詞は "Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa"

(悲しみに沈める聖母は、十字架の傍らに涙してたたずめり)

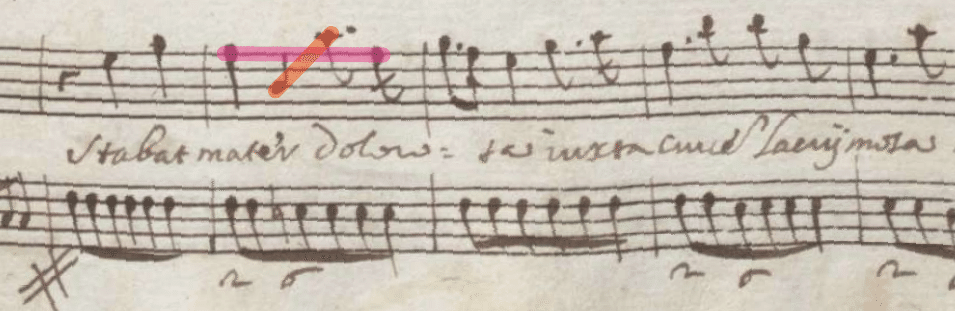

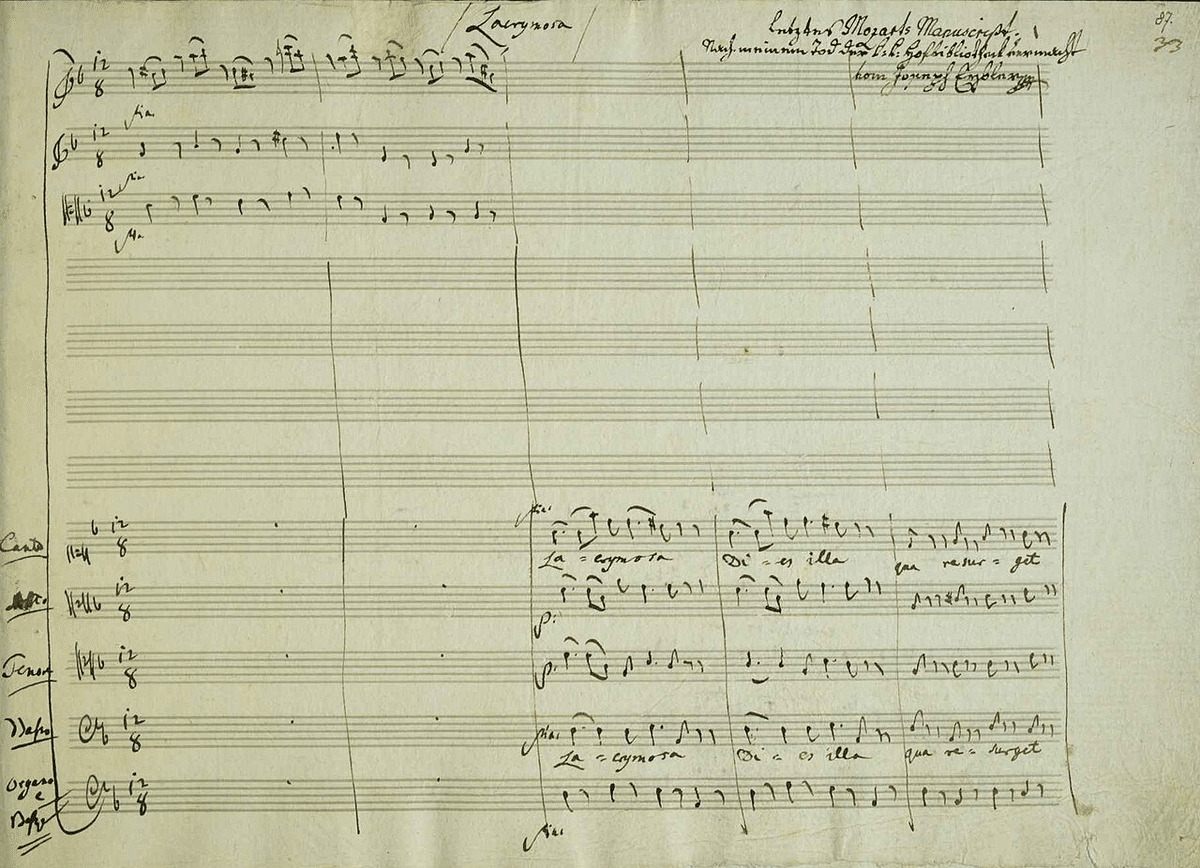

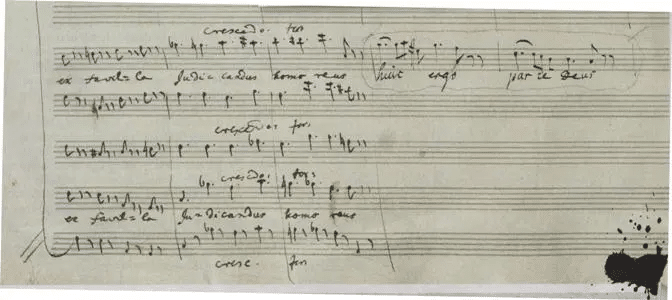

バッハより後では、W.A.モーツァルトの遺作『レクイエム(K.626)』にも、十字架の音形が出てくる。

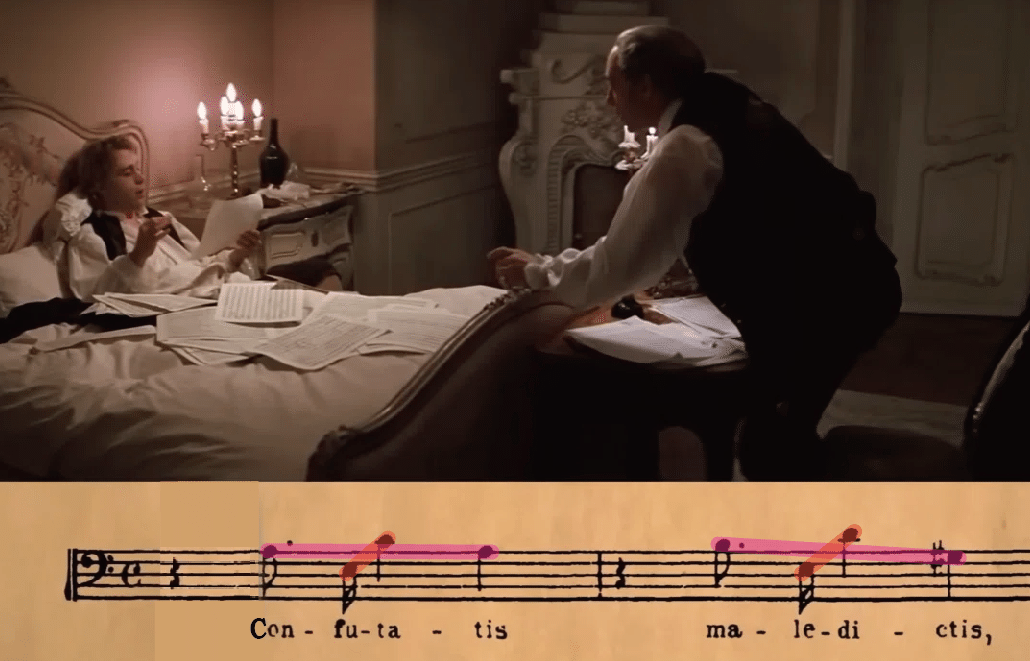

モーツァルトを描いてアカデミー賞8部門を受賞したのが、映画『アマデウス』だ。クライマックスの場面で、臨終の床にあるモーツァルトが、主人公サリエリに手伝わせながら作曲する。

この十字架音形が、ここからとんでもない重ね方をされていく。ぜひ、下のMAD動画を 1:30 辺りからご覧いただきたい。このシーンの最後、「我が終わりの時に(mei finis)」の歌詞とともに劇中モーツァルトの命は尽きる。温泉から帰宅する妻は間に合わない。

(ただしこのシーンと楽譜には、映画的な誇張演出=フィクション成分も含まれている。)

こうした「十字架の音形」の利用は、宗教音楽におけるお約束、修辞学、象徴的記号のひとつだ。

その背景には、実はキリストより前、古代ギリシャからの文学的伝統が横たわっている。十字架音形というよりは、本来は χ(カイ)字型の音形だったものが、独自の発達を遂げたのだ。クリスマスを祝うついでに、学んでみるのも良いのでは?

さて、本題に戻ろう。『果てしなきスカーレット』では、十字架の音形は自分が聴いた範囲で2回ずつ繰り返されていた。

2:「登っては降りる」「半音下降」で表される、受難の道。

十字架の音形と同じように、キリストが十字架を背負わされ、荊の冠をつけられて山を登る場面では、しばしば、登っては降りるを繰り返す音形や、ラメント・バス(嘆きの低音)と呼ばれる半音下降形が用いられる。

合唱は、登っては降りるを繰り返す。

ラメント・バスも、バッハより前、ルネサンス初期から用例がある。

とくにヴェネツィアの教会に務めつつオペラ作曲家として活躍したF.カヴァッリが、使い倒して大流行させた。

今から約380年前のキラーチューンである。カヴァッリのオペラ作品は、そのほぼすべて、どこかでこのラメント・バスが登場する。

『果てしなきスカーレット』でも、この2つが明確に聴こえる。

3: フリギア旋法の音階が伝える、映画音楽の系譜。

先ほどの登って降りる音階には、フリギア旋法が使われていた。これはピアノの白鍵だけで言う(移動ド階名唱)と、ドの代わりに、ミから始まる音階のことだ。ジャズではフリジアンモードと呼ばれる。

スタート地点のすぐ上に半音があるせいで非常に使いづらい音階として知られ、恐怖などネガティブな感情をつかさどる、なんて言われることが多い。

バッハの『マタイ受難曲』(第15曲・第62曲)や、讃美歌『深き淵より、われ汝に呼ばわる』(BWV 686)などでも、キリストや信者の絶望感を表すのはフリギアだ。

『マタイ受難曲』第62曲「いつの日かわれ去り逝くとき」は、十字架の上でキリストが息絶えたシーンを描く。イ短調でフリギア旋法なので(エオリア旋法+フリギア終止とも言える)、ミで始まりミに終わる。

そして映画音楽の世界でも、このフリギア旋法は、キリストとローマ帝国の対立を描くのに使われてきた。

映画『ベン・ハー』や『クオ・ヴァディス』『キング・オブ・キングス』などで、作曲家ミクロス・ローザ(ロージャ・ミクローシュ)がフリギア旋法を用いたのがその始まりだろう。

実はバッハが務め『マタイ受難曲』を初演したドイツの聖トーマス教会で、約200年後、大学生のローザは、オルガン奏者の教えを受けながら助手をしていた。彼にバッハへの意識が育つのは当然だろう。このことに触れた音楽史の本、日本ではお目にかかったことがない。おかしなことだ。

その20年後、彼はアメリカで映画音楽を手掛けてブレイクし、アカデミー作曲賞を3回受賞、他に14回ノミネートされている。

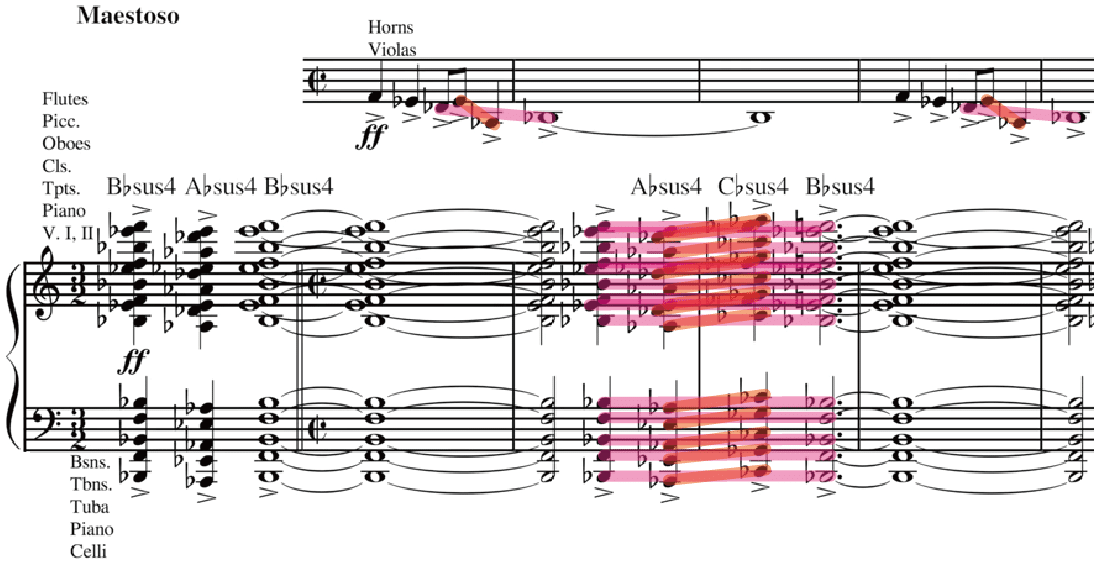

『ベン・ハー』は彼の最高傑作だ。序曲の冒頭10秒で心を掴むこの手法は、後の映画音楽の基本となる。まさにその部分で、2~5小節目が「十字架の音形」になっていることは、もはや指摘するまでもない。

物量勝負。実にアメリカ的応用。

最初に1音隠れてると考えれば曲の最初に十字架が4回出てくるわけだ。

そして実は、『果てしなきスカーレット』受難の場面、先ほどのコントラバスの旋律のはるか上方で、ヴァイオリンが奏でるのはこの曲3つ目の十字架音形。それも、この『ベン・ハー』の十字架の音形そのままのフレーズなのである! 何という粋な音楽的演出だろうか。

配信や円盤でこのシーンをご覧になる際には、ぜひ上記の動画と、このシーンのヴァイオリンを聴き比べていただきたい。

ところで『ベン・ハー』の中では、主人公と友人メッサーラが憎しみ合うようになると、それまでの友情のテーマがフリギア旋法に変換され「憎しみのテーマ」に反転するという、音楽的演出がある。この手法もまた、後に多くの映画音楽で真似られた。

もうひとつ聴いてもらいたいのは『クオ・ヴァディス』。こちらもアカデミー賞7部門にノミネート、探偵ポアロ役でおなじみP.ユスティノフが皇帝ネロ役を演じて、ゴールデングローブ賞を獲った名作だ。

主人公の恋人はじめ、キリスト教徒たちが地下墓地に逃げ込み、キリストの弟子・使徒ペテロが彼らを慰めるシーンの音楽で、フリギア旋法そのものが使われる。この後ペテロは皇帝ネロに処刑されるから、まさに受難直前の場面ということで、『スカーレット』とも共通点が多い。

ちなみに、使徒ペテロの殉教を忘れないよう建てられた教会こそ、ローマの聖ピエトロ教会、カトリックの総本山、教皇の本拠地。だからこれはキリストの受難に次いで、カトリックにとっては重要な場面ということになる。

下記動画の 2:20 から 3:27 まで 聴いてみて欲しい。

ハリウッド草創期を支えた「モーツァルトの再来」エーリヒ・コルンゴルトや、その後輩にあたるミクロス・ローザは、いずれもオーストリア出身で、クラシックの世界で学んでからハリウッドに渡った作曲家だ。

自分は、むしろヨーロッパの宗教音楽からオペラまでのクラシック音楽の伝統は、映画音楽の中にこそ、最も強く濃厚に引き継がれていると考えている。

特定の人物を示す音形(ライトモチーフ)は映画音楽では定番の手法だが、元はと言えば宗教音楽の修辞法から発生したものなのだ。

コルンゴルトやローザがヨーロッパから持ち込み、映画音楽用にチューンし直した数々の手法は、その後ジョン・ウィリアムズやハンス・ジマーらに引き継がれていった。

たとえば、『ベン・ハー』『タイタニック』と並んでアカデミー賞を史上最多の11部門受賞した『ロード・オブ・ザ・リング』では、ひとつの指輪のテーマに、フリギア旋法が使われている。

作曲家ハワード・ショアは、本作でアカデミー作曲賞とグラミー賞を受賞した。

下の動画で何度も、歌い出しで主音から半音上に進むフレーズが登場する。さきほどと似たような響きを感じ取れるだろうか。劇中で度々奏でられ、記憶に残るメロディだ(なお、中間部には別の宗教音楽モチーフ「怒りの日(Dies Irae)」が表れる。黙示録に由来するこのモチーフは『スター・ウォーズ』EP3オーダー66発動シーンのように、今日では宗教を離れた利用が多い)。

岩崎が創り出した『果てしなきスカーレット』の受難の劇判、シンプルでミニマルな低音メロディの中には、ここまで見てきたような宗教音楽・映画音楽の伝統が活かされている。つまり――

映画に触れてきた人ほど、セリフや映像以外からも、無意識のうちに本作の意味が伝わる。

多くの名作映画を下敷きにした漫画/映画『チェンソーマン』にも通じる、そんな仕掛けになっているのだった。

昇天と、「果てしなき」エンディングテーマ。

先ほど示したバッハの『ロ短調ミサ曲』、ヴィヴァルディの『スターバト・マーテル』、ミクロス・ローザの『クォ・ヴァディス』、いずれもフィナーレは上昇音階で飾られている。それはキリストの復活と昇天、そして観客自身の天国への憧れを描くためだ。

モーツァルトが遺した『レクイエム』は、「涙の日」の8小節目で執筆が止まっている。上昇音階から、上昇半音階にかわって、階段の頂点に達した所でその譜面は途絶え、後に弟子が完成させた。

7小節目と8小節目、ソプラノは半音階で昇り、バスはラメント・バスで降りる。

右下には絶命寸前についたと思しき、インクの染みがある。

ここまで読んでくださった方なら、『果てしなきスカーレット』のエンドロールで芦田愛菜が歌う「果てしなき」で、なぜ大半が上昇音階でつくられているのか、もうおわかりだろう。

『果てしなきスカーレット』では、ストーリー自体も、そしてあらゆる演出が、前半は下降を、後半は上昇を、それぞれ意識させるように巧妙につくられている。

父王の帰城と処刑場面で、それぞれ階段を降り、死者の国に落ち、大穴の底で墓掘りに埋葬され、と前半は下降しつづけたスカーレットが、後半は山を登り、階段を登り、空へ昇っていく物語だ。

それは岩崎太整の手で、そのまま音楽に写し取られ、エンドロールとともに主役・芦田愛菜の歌声が、上昇音階となって劇場を満たす。

岩崎は、単に宗教音楽・映画音楽をツギハギして引用したわけではない。

キリスト教だけを対象としたわけでもない。

400年以上に渡って、音楽が刻み付けた各時代の「人類の祈りの身体感覚」そのものを、最小限の旋律で、現代の映画館に再構築したのである。それは、音楽の最も根源的で、最も崇高な役割にほかならない。

なぜなら、ヒトは言葉を話す前に、歌った生き物なのだから。

ぜひ、劇場のすばらしい設備で、本作の大迫力かつ繊細な音楽と音響を体感していただきたい。

ちなみに、『果てしなき』の旋律は、エンドロールのタイトルが入る瞬間だけでなく、冒頭のタイトル直前にも流れている。冒頭動画の4分過ぎを聴いてみてほしい。あっと驚く場面で使われている。

このように、岩崎の劇判はいつも「次のシーンや、後半の対になるシーンを予告する」機能を果たす。

耳をすます観客には、唐突な場面転換でないことがわかる仕組みだ。これはまさにカヴァッリ、ヴィヴァルディ、バッハ、モーツァルト、ワーグナー、コルンゴルト、ローザが伝えてきたオペラの手法に他ならない。

例えば、王女が水面を覗き込み、自分の中に沈潜して墓掘りに遭遇するまでの場面(下降)と、王女が山頂から透明の「ヤコブの階段」をのぼって「空の海」の中に入っていく場面(上昇)も、対なので、劇判も同じ楽曲の別編曲になっている。

ぜひ自分の眼と耳で、お確かめいただきたい。

以下、様々な批評をご紹介。

本作は実に多様で豊かな読み方をされている。

0 件のコメント:

コメントを投稿