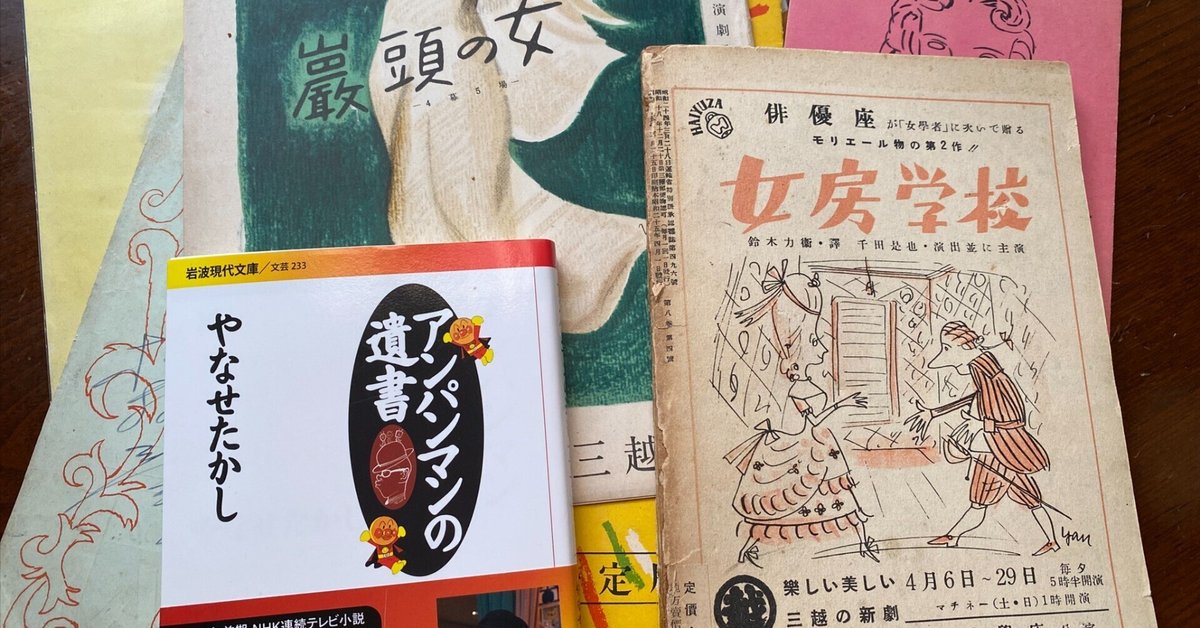

三越宣伝部時代の やなせたかし による演劇にまつわる印刷物を蒐めたい

NHK の朝ドラ(および大河ドラマ)を見る習慣がなく、書店でそれらの関連書籍フェアに遭遇しても、いつもは特に気に留めることもなく素通りするだけであった。

が、現在放送中の朝ドラが やなせたかし をモデルにしているらしい……と、ふらりと立ち寄った書店でふらりと遭遇した関連書籍フェアで知ったとき、「おっ」とめずらしく足をとめた。

やなせたかし といえば、三越宣伝部時代のことが長年そこはかとなく気になっていたのだった! ということを突如思し出して、フェア台の前で一人で興奮してしまったのであった。(「そこはかとなく」が過ぎて、このたびの朝ドラ関連書籍フェアに遭遇するまですっかり忘れていたのだけれども……)。

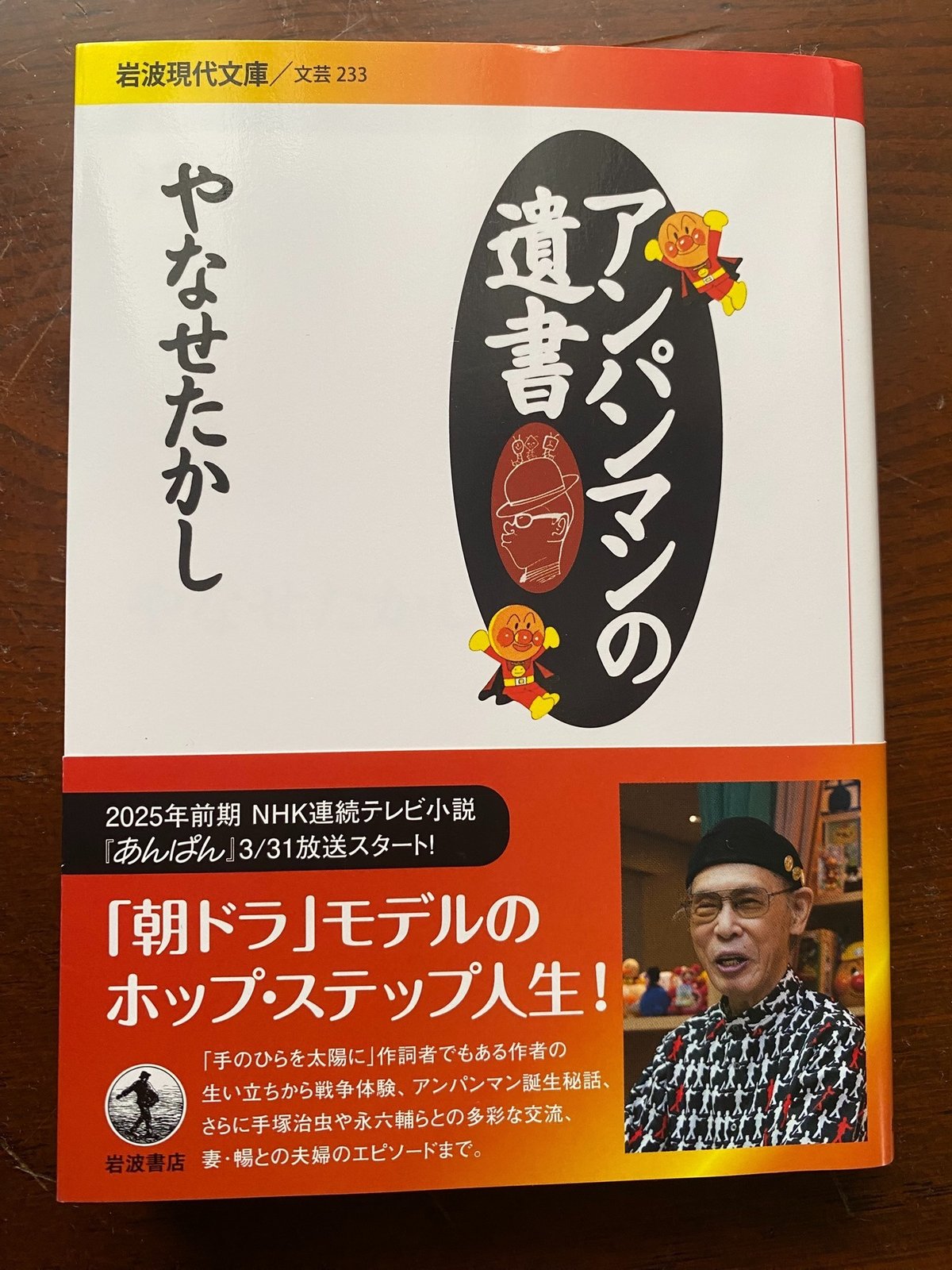

そのフェア台でふらりと手に取ったのが、やなせたかし著『アンパンマンの遺書』(岩波現代文庫・2013年12月)である。

初刊は、同じく岩波書店から1995年2月に四六判で刊行されている。

絵本にアニメに不思議な人気を誇るキャラクター.戦中派の作者が,風変わりな4コマ漫画の人生を語る.銀座モダンボーイの修業時代,焼け跡からの出発,長かった無名時代……アンパンマンの顔に隠されたもう1つの戦後漫画史.

このたびフェア台に並んでいたのは、2013年12月刊行の岩波現代文庫の第17刷(奥付:2025年3月14日)であった。

漫画家,絵本作家,イラストレーター,詩人,デザイナー,編集者,舞台美術家,演出家,コピーライター,作詞・作曲家,シナリオライター,ときわめて多彩な顔をもつ著者が,子供時代から,中国での兵士体験,戦後の無名時代を経てアンパンマンの大ブレイク,妻との死別まで,波瀾万丈の人生を明るくユーモラスに語ります.漫画のカット多数収録.

1995年2月に小社より刊行された『アンパンマンの遺書』.著者75歳の時点での貴重な自叙伝です.93年11月に愛妻を亡くし,茫然自失から立ち直るなかで少しずつ書き進められていきました.文庫化にあたり,近況を綴った遺稿「九十四歳のごあいさつ――「岩波現代文庫あとがき」に代えて」を付しました.

朝ドラ『あんぱん』にまつわる帯が新たに付されて、そこには《「朝ドラ」モデルのホップ・ステップ人生!》なる惹句が躍っている。

と、フェア台で手に取ると同時に、やなせたかし の「ホップ・ステップ人生」の「ホップ」の手前あたりと思われる三越宣伝部時代についてはどう書かれているか…? と、立ち読みにいそしむのだった。

やなせたかし が三越の宣伝部に入ったのは敗戦から間もない1947年、満28歳のときだった。

間もなく、ぼくは当時再開した日本橋三越の宣伝部の入社試験をうける。

ぼくはひどく生意気だったから、口頭試問で落第だったらしいが、試験官の中に高知出身の井上慶吉という重役がいて、「わしが責任をとるから、この男を合格にしてくれ」と言ったと、これは入社してから後、井上さんに聞いた。

「お前は俺が入れたのだから、ちゃんと仕事をしてもらわないと困る」

ということで、ぼくは三越に入社した。戦後のデパートでは売るものがなく、三階から上は貸し事務所になっていて雑居ビルだったが、急速に復興ははじまっていた。

やなせたかし の三越宣伝部時代のわたしがもっとも知りたかったこと、三越劇場についても綴られていた。

それまでは庶務課の一隅に追いやられて、影もかたちもなかった宣伝部が新設されることになって、それでぼくらが入社したのだった。

宣伝部とっても、はじめはさしたる仕事もなかった。ぼくは店内装飾、ショウウィンドウとか、売場の看板とかのデザインをしたが、時には二百号ぐらいの大きな絵を直接パネルに描くこともあった。絵を描いていると楽しくて、やっぱりこの仕事が好きなんだなと思った。

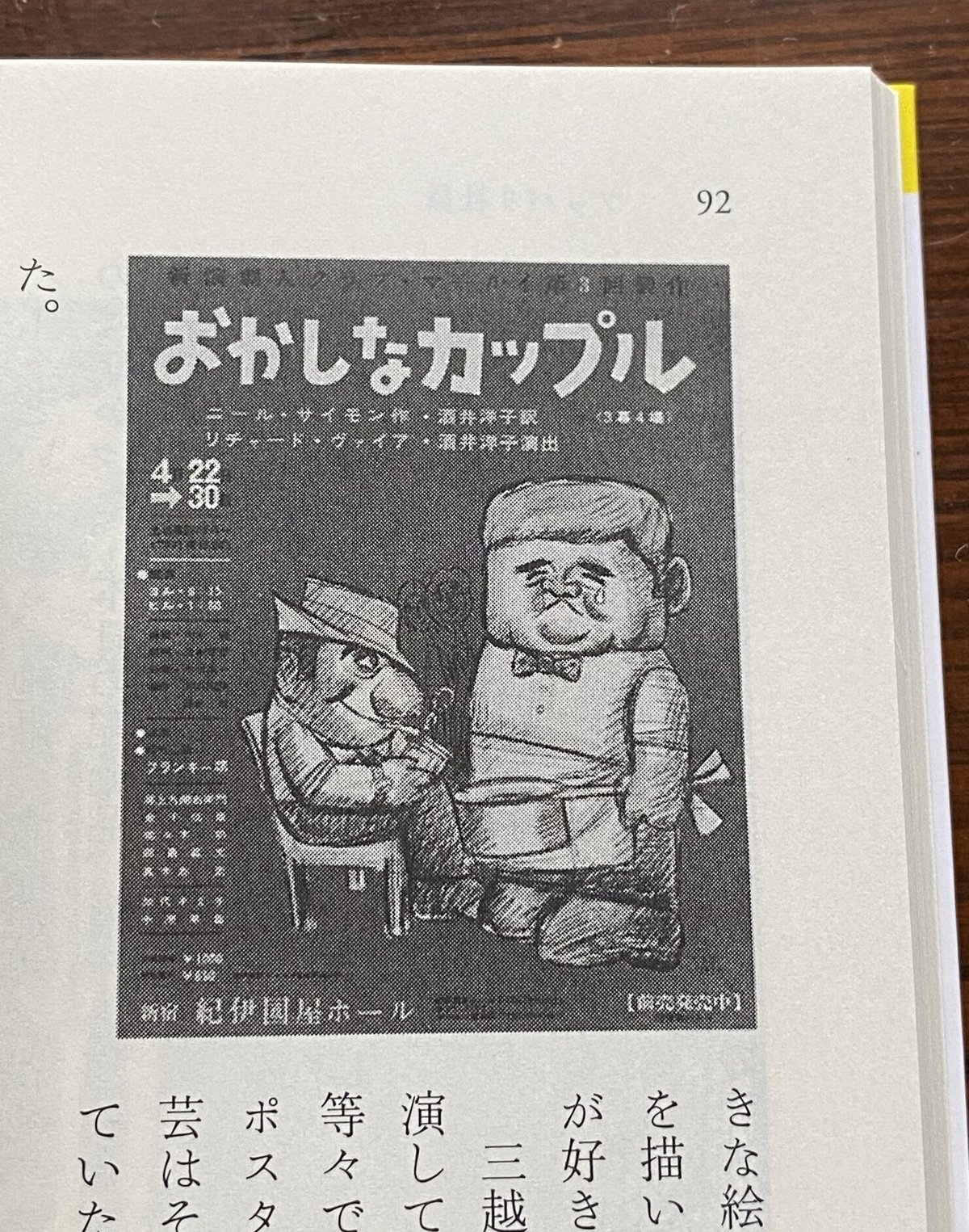

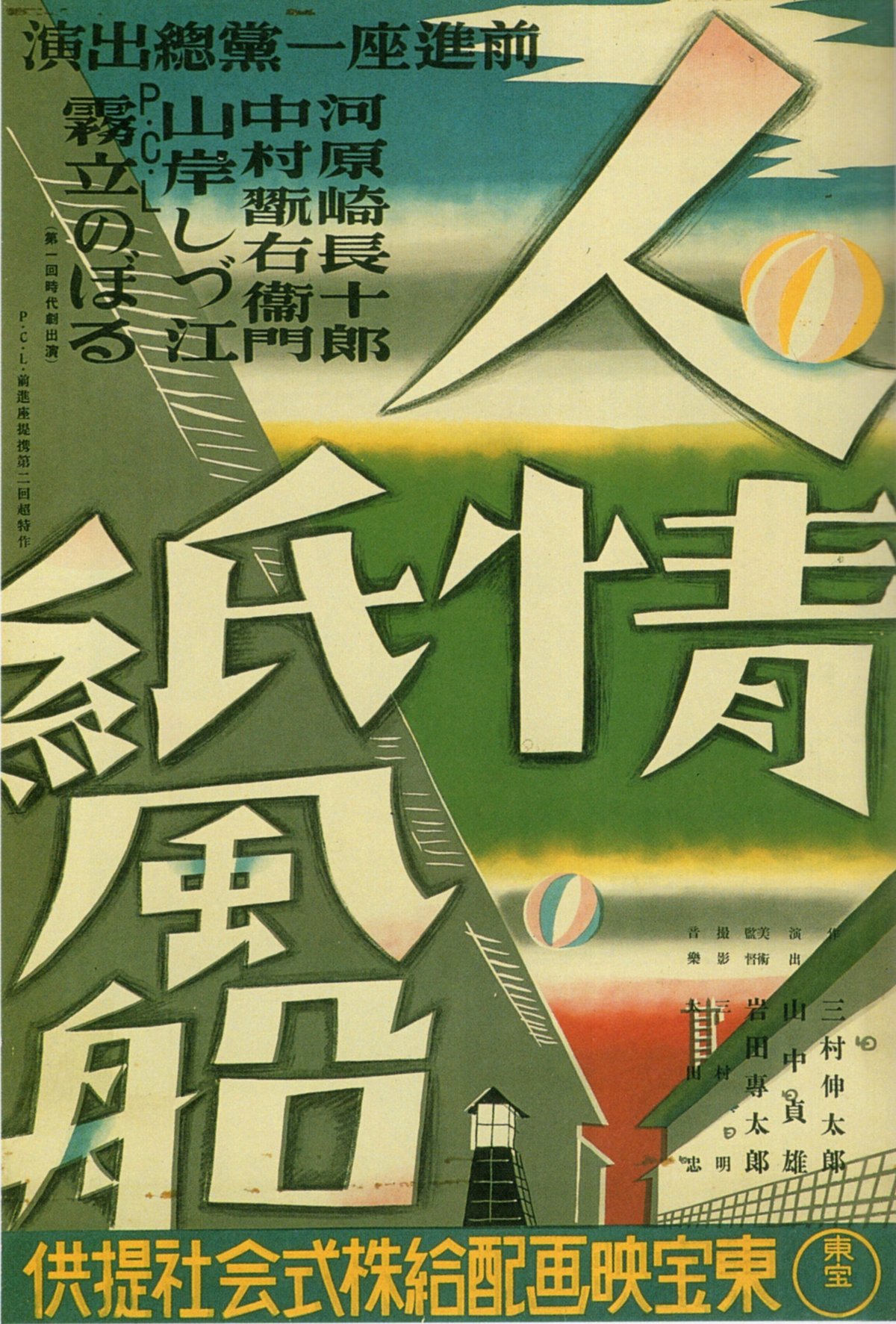

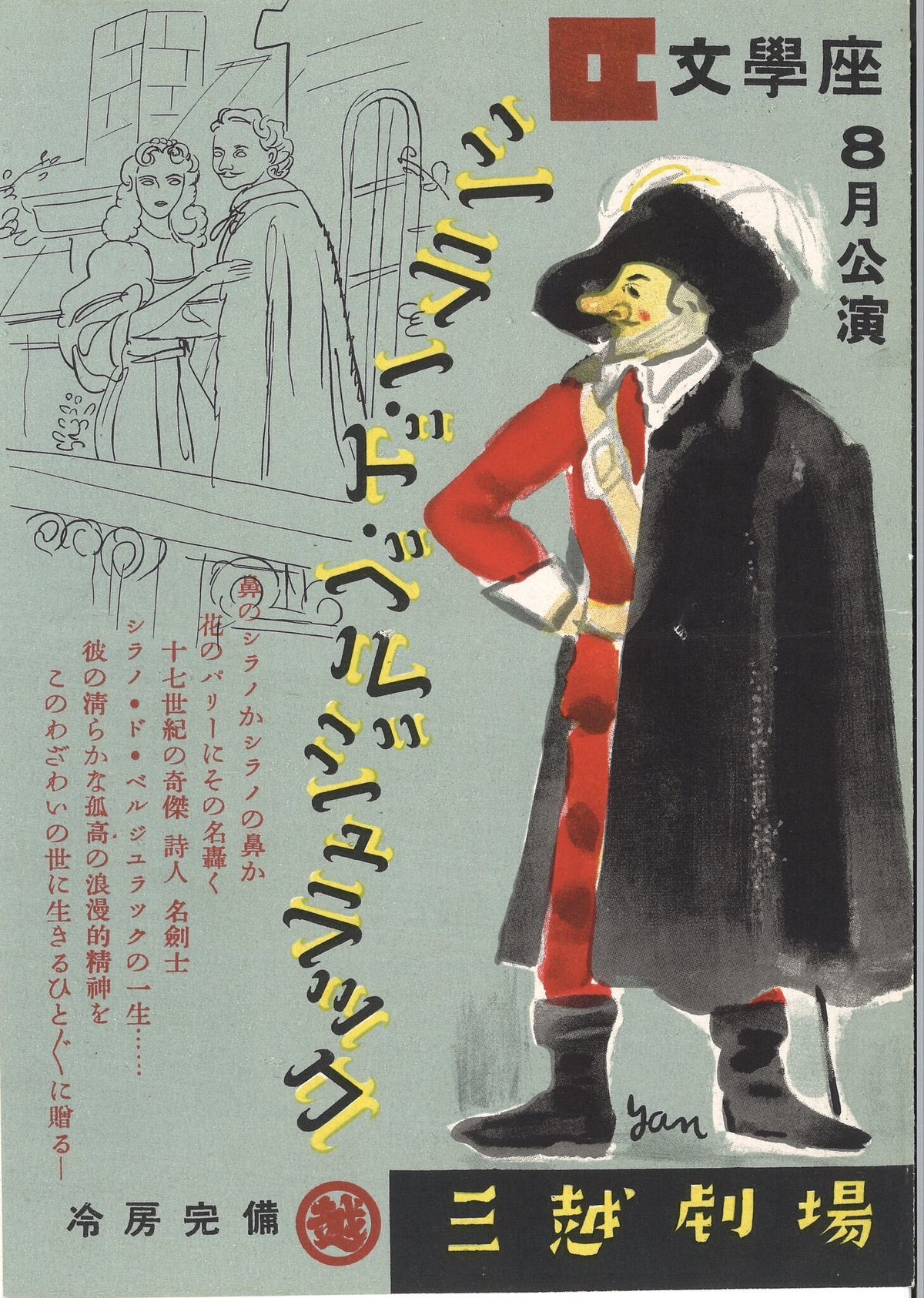

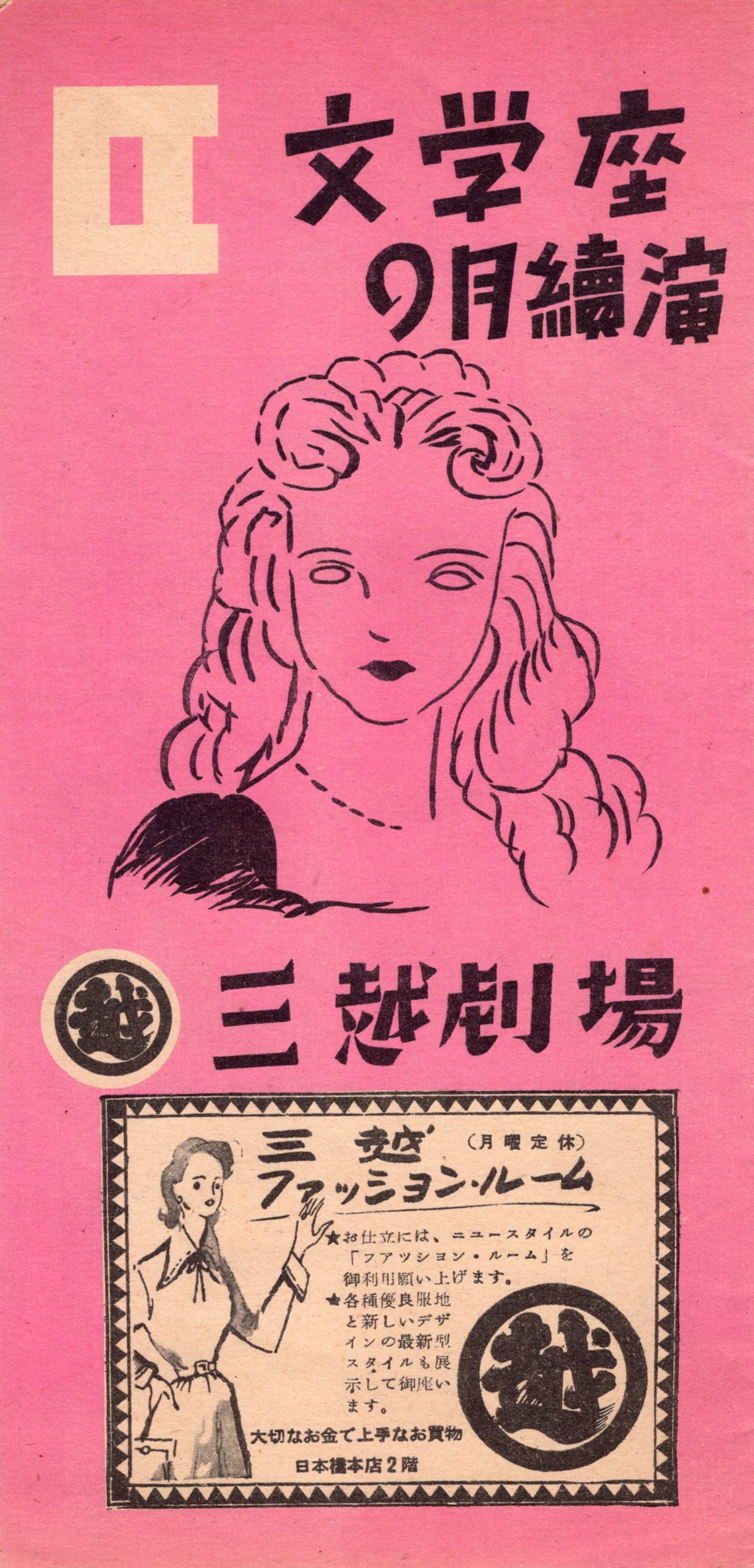

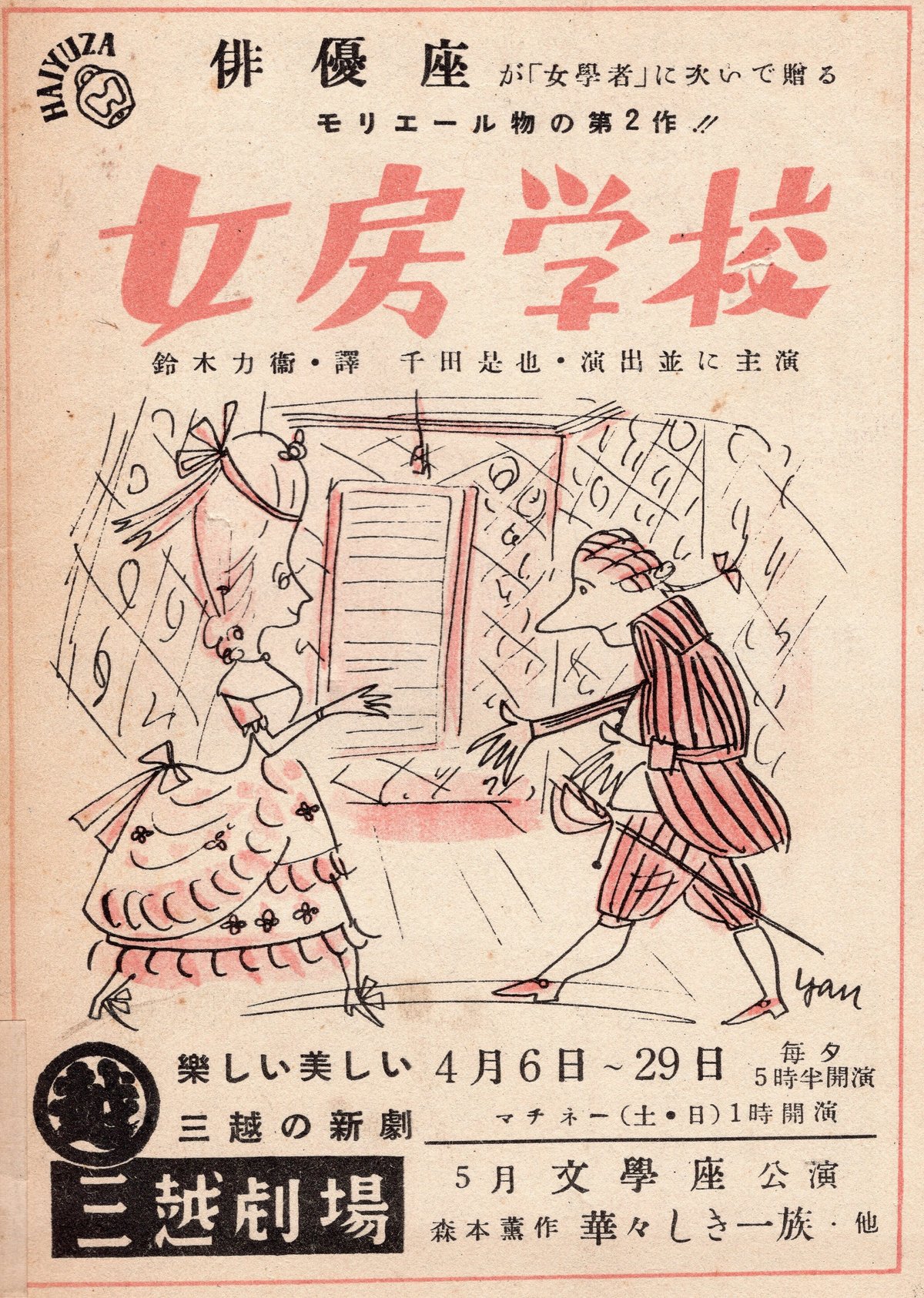

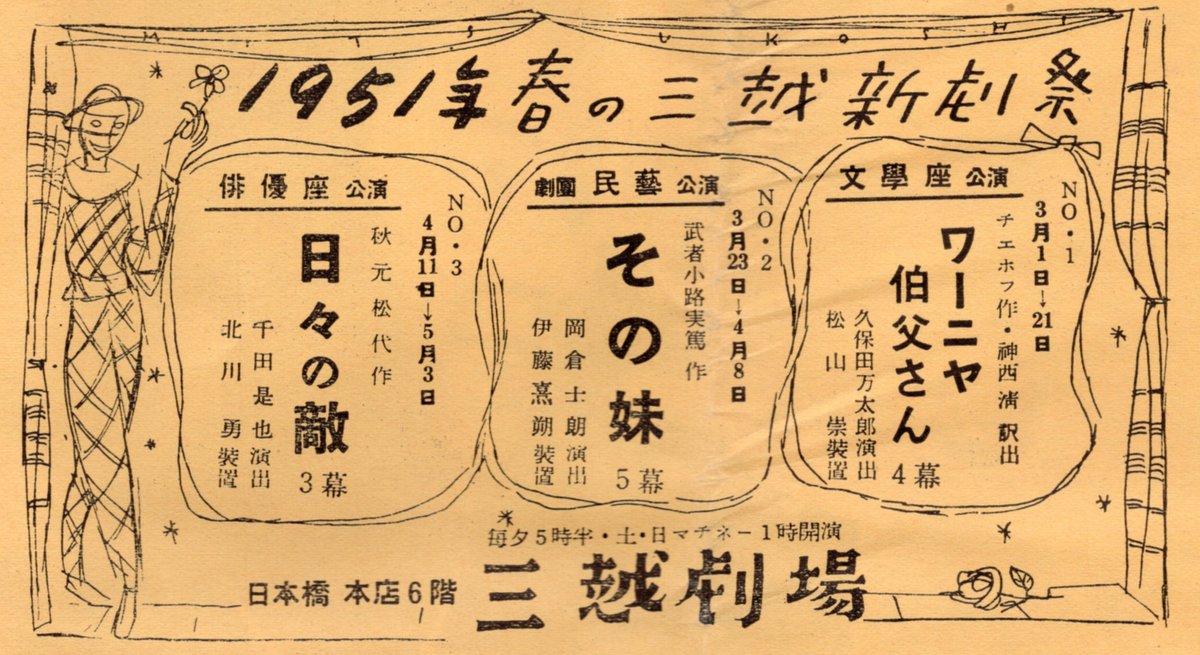

三越には三越劇場があって、新劇をよく上演していた。民芸、俳優座、文学座、文化座等々である。民芸と俳優座は、劇団で自前のポスターをつくってくることが多かった。民芸はその頃、東宝にいた土方重巳がよく描いていたが、絵画力が抜群でぼくは刺戟をうけた。

ポスターといえば、東和商事の野口久光の映画ポスターも復活してうれしかった。

お二人とももうこの世の人ではなくなった。そろって、温厚で紳士的で、インテリジェンスにあふれていて、ぼくもあんな風になりたいとあこがれた。

文学座は三越劇場にポスターを依頼することが多かったので、ぼくはよろこび勇んで描いた。

どうもニコニコ美人みたいな絵を描くデパートの仕事は自分には向いていないなと思っていたから、劇場の仕事はうれしかった。しかし劇場に入りびたっているわけにはいかないので、とりあえず、あまり気乗りしない荒巻鮭の絵を描いたりしながら三越に努めていた(三越は北海道の増毛に直営の養魚場をもっていた)。

やなせたかし が三越宣伝部の回想のなかで、三越劇場のポスターを《喜びいさんで描いた。》、《劇場の仕事はうれしかった。》と書いてくれているのが、涙が出るほど嬉しく、それこそ、喜びいさんで会計へと突進した次第であった。

*

朝ドラのおかげで(見ていないけど)、長年そこはかとなく気になっていた三越宣伝部時代の やなせたかし を思い出すことができた上に、『アンパンマンの遺言』全体もとてもおもしろく、興味津々の箇所がめじろ押しであった。

そんなこんなで、これを機に、以下は『アンパンマンの遺言』の三越宣伝部にいたるまでのメモ。

1930年代の高知と東京高等工芸学校図案科

1919年2月生まれの やなせたかし は戦中派の世代だ。上京前の やなせたかし は高知県立高知城東中学校(現・高知追手前高等学校)に通っていた。1931年頃に入学したらしい。

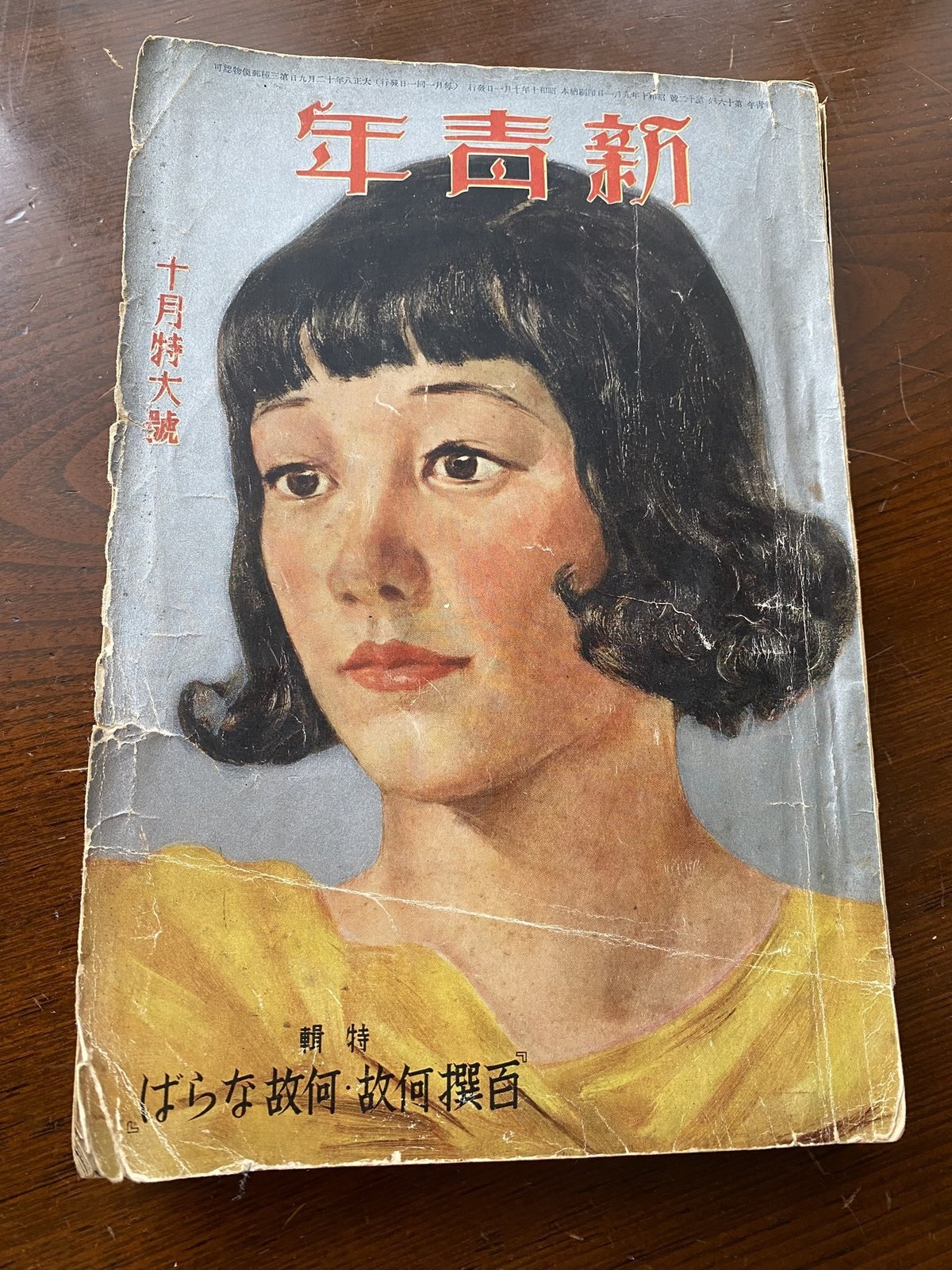

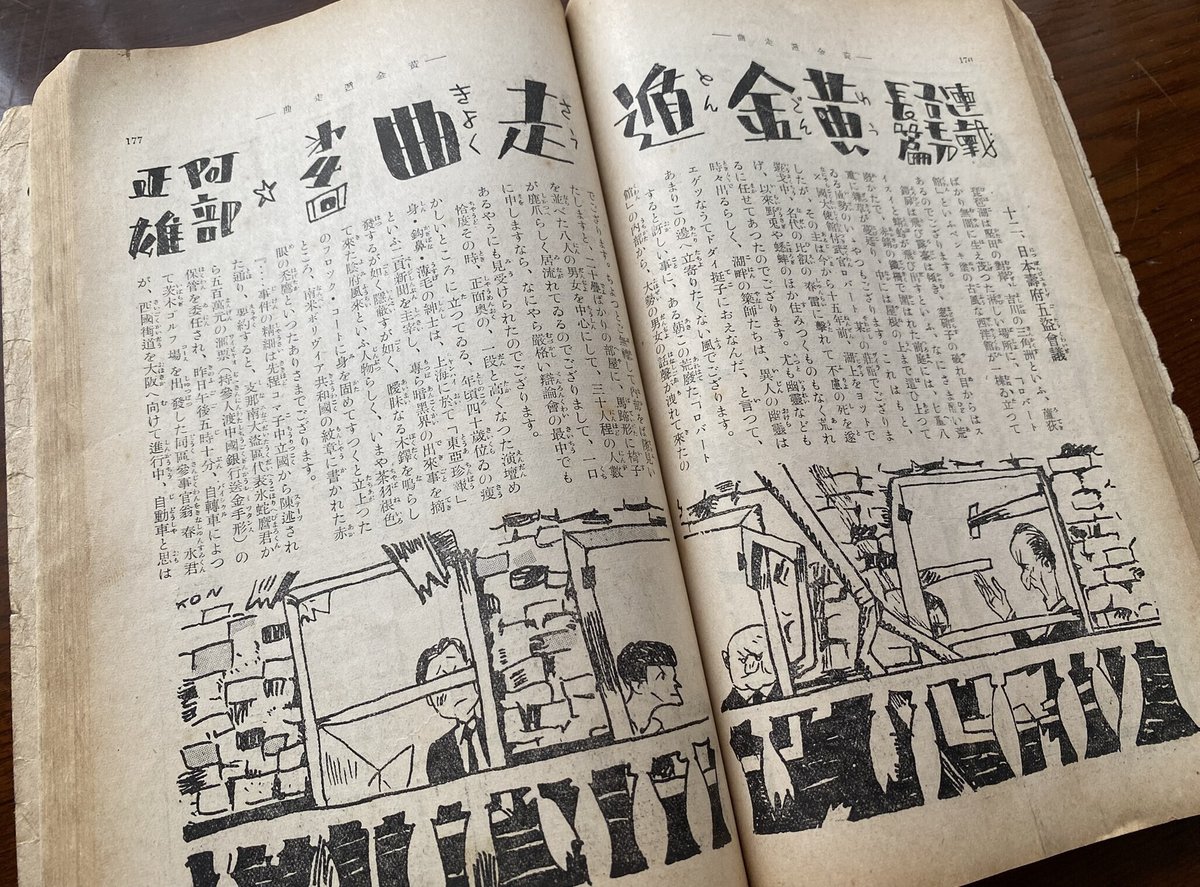

その頃の探偵小説の雑誌『新青年』は、アカぬけた編集で、それまでの漫画とはちがう外国ものっぽい漫画が多かった。

ぼくは小栗虫太郎や横溝正史、江戸川乱歩にも夢中になったが、挿絵の松野一夫や竹中英太郎、吉田貫三郎にも夢中になった。高井貞二もとてもよかった。

大正デモクラシーは昭和初期にも引きつがれていて、エロ・グロ・ナンセンス、デカダンスが大流行。僻地の高知でもその影響は充分にあった。

『新青年』を愛読する高知の やなせたかし 、《挿絵の松野一夫や竹中英太郎、吉田貫三郎にも夢中になった。高井貞二もよかった。》というくだりが嬉しいではないか。

昭和初年代の『新青年』を見ると、挿絵やページレイアウトを含めて、その誌面はこの時期の やなせたかし 青年を大いに刺激したのだろうなあとひしひしと体感できるような気がする。後年の やなせたかし の仕事への影響は少なくはなさそうだ。

高知城東中学校に転任してきた新任の教師は、《この世の涯に流されるかと思ったが、来てみれば高知はモダンな近代都市でほっとしたと言った。》という。日本全国の津々浦々の各都市にモダン都市文化が花開いていた1930年代だった。

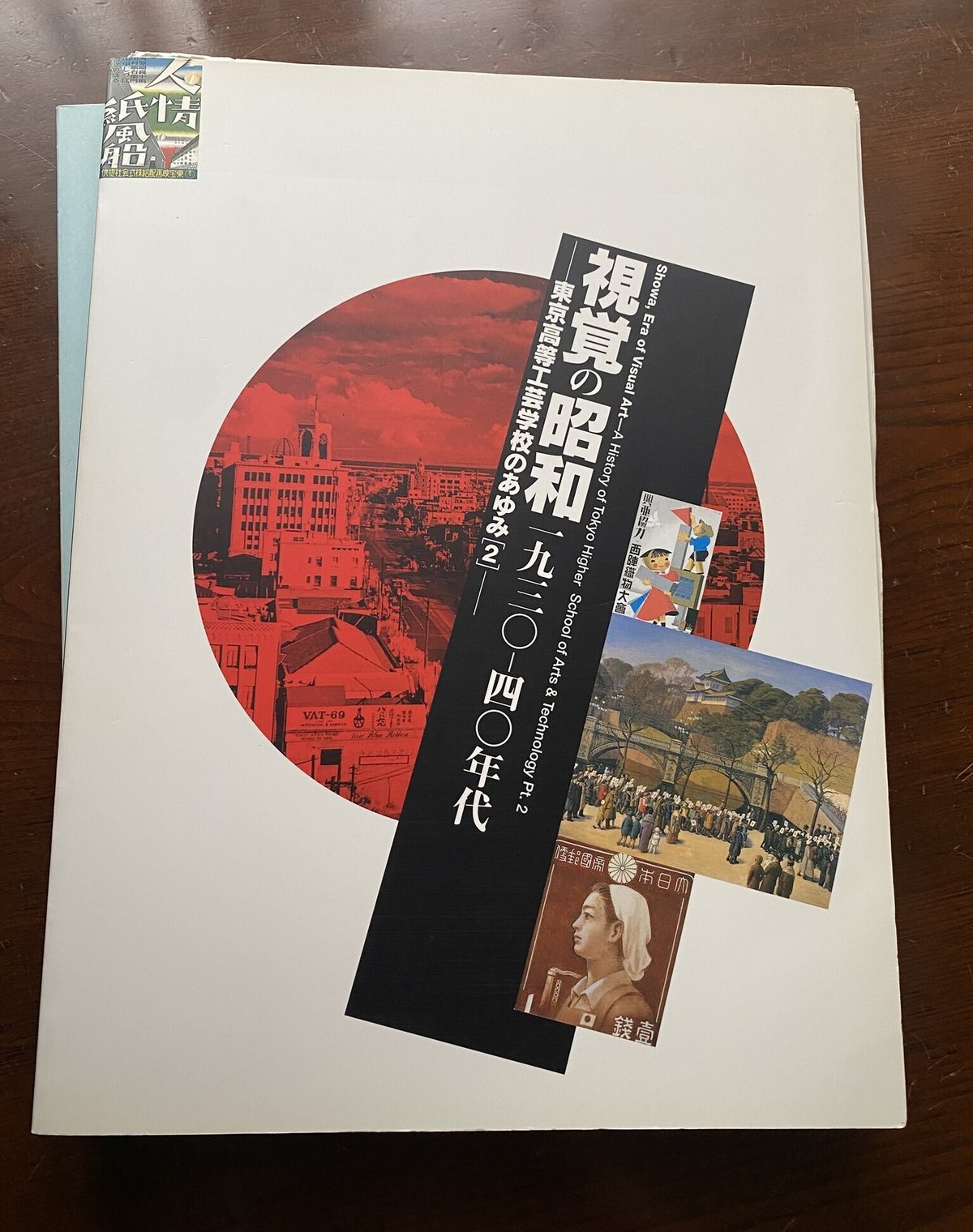

1937年、18歳の やなせたかし は当時芝浦にあった東京高等工芸学校図案科に入学した。

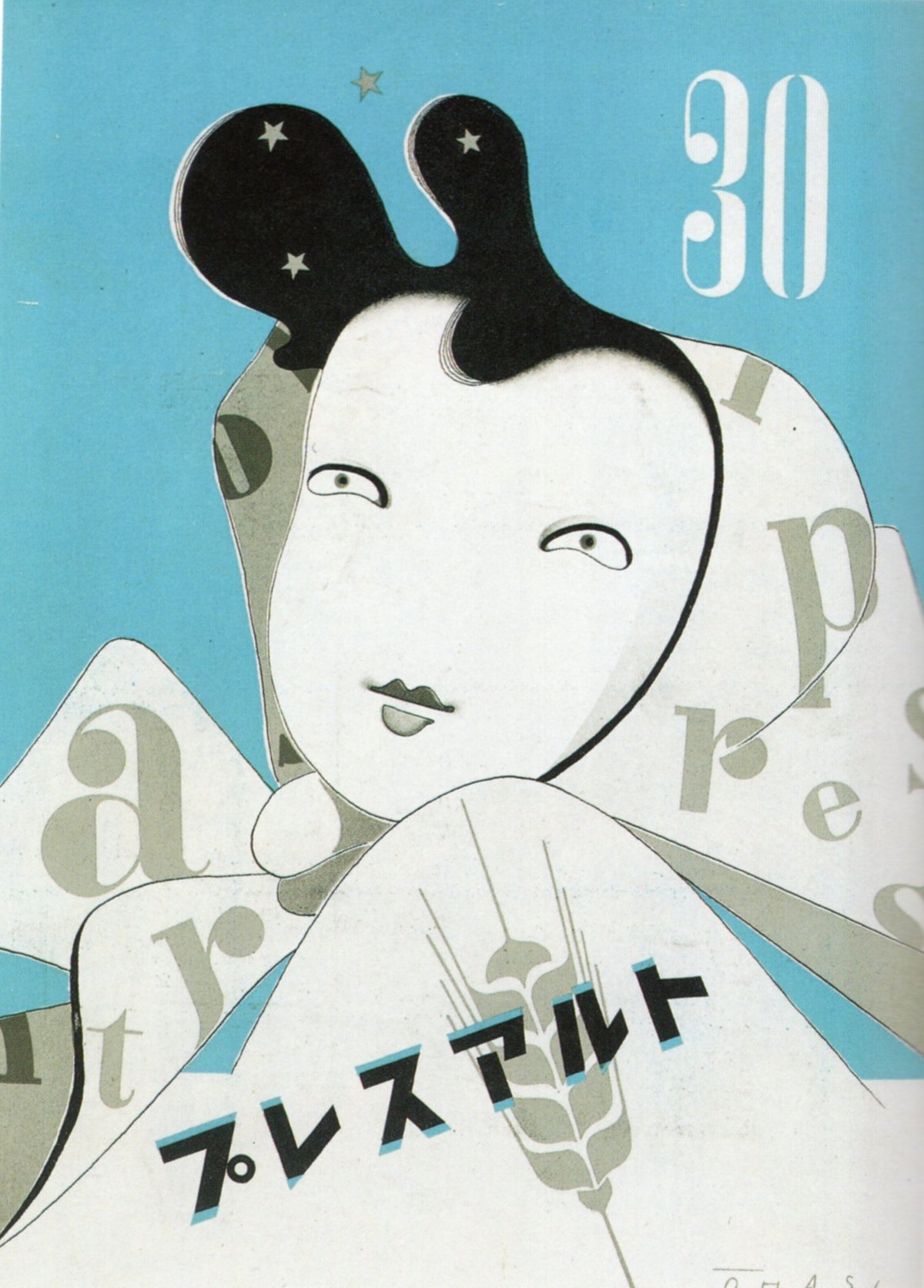

と、東京高等工芸学校図案科というと、かねてから、上掲の図録が大の愛読書である。

1930年代の日本においては、消費文化は映画・出版・化粧品・食品・染織などの嗜好品と流通部門に集中しており、これらの宣伝活動を中心に商業美術が展開された。当時のマスメディアの中核は印刷媒体であり、写真技術を応用したこの技術の発達は商業美術や新聞雑誌などのマスコミの発展にとって欠かすことのできないものであった。人々は視覚を楽しませる新機軸に注目し、デザイナーは貪欲に新しい表現を取り込み、この時期のグラフィックは著しい活況を呈した。

1937年入学の やなせたかし は大橋正の四年後輩だった。上掲の図録には やなせたかし の紹介はないものの、やなせたかし もまぎれもなく東京高等工芸学校図案科出身のデザイナーの系譜にある。

人生に「もし」という言葉はないにしても、もしぼくが東京高等工芸学校図案科に合格していなかったら、ぼくのその後の人生はもっとちがったものになったと思う。ぼくの生き方、人生の考え方の基本はすべてこの学校で学んだ。

担任は杉山豊先生であった。

「諸君は既に紳士である。自由に責任をもって行動してほしい。ただ一言注意しておくのは、あまり机にかじりついて勉強しているようでは碌な作品はできない。ここは銀座に近い。一日に一度くらい銀座に出て散歩するがいい。そこで吸収するものは、学校で習うものよりも栄養になる。図案科に入ったからとってデザイナーにならなくてもいい。小説家でもダンサーでも何でもいい」

杉山先生はちぢれ毛で、両方の眼がひらいているが、都会的に洗練されていた。

ぼくは感動した。いい学校へ入ったと思った。

応召前の やなせたかし と1930年代後半の銀座界隈

東京高等工芸学校の杉山豊先生の教えのとおりに、若き日のやなせたかし は1930年代後半の銀座を謳歌する。1941年に応召されるまでの束の間ではあったけれども。

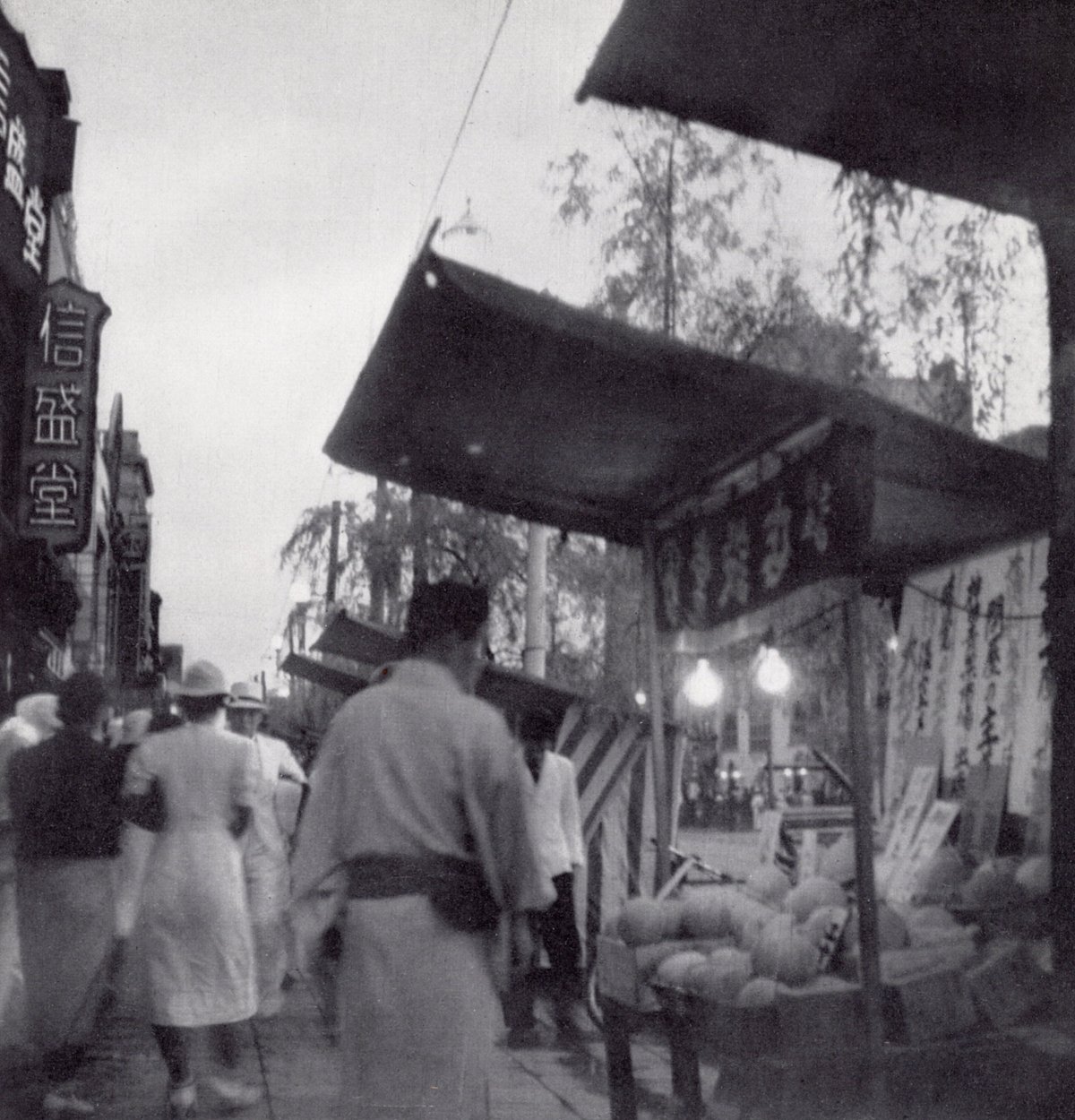

……昭和初期から中期にかけての銀座八丁は、ぼくにとってはもっと夢幻的だった。それはぼくが、まだ十八歳から二十歳にかけての若者だったからだろうか。

田舎から出てきてお国なまりのぬけない少年は、啞然、茫然、夢見ごこちで銀座の舗道を歩いた。

その頃は、詩人西城八十が「植えてうれしい銀座の柳」と歌った柳並木が風にそよいでいた。

なんといっても黄昏から夜にかけての銀座の夜店がよかった。そのキラキラはなやぐ露店をひやかしながら、銀座八丁をそぞろ歩きして何度も往復する。

その頃、ぼくもクラスメートも映画に熱中していた。

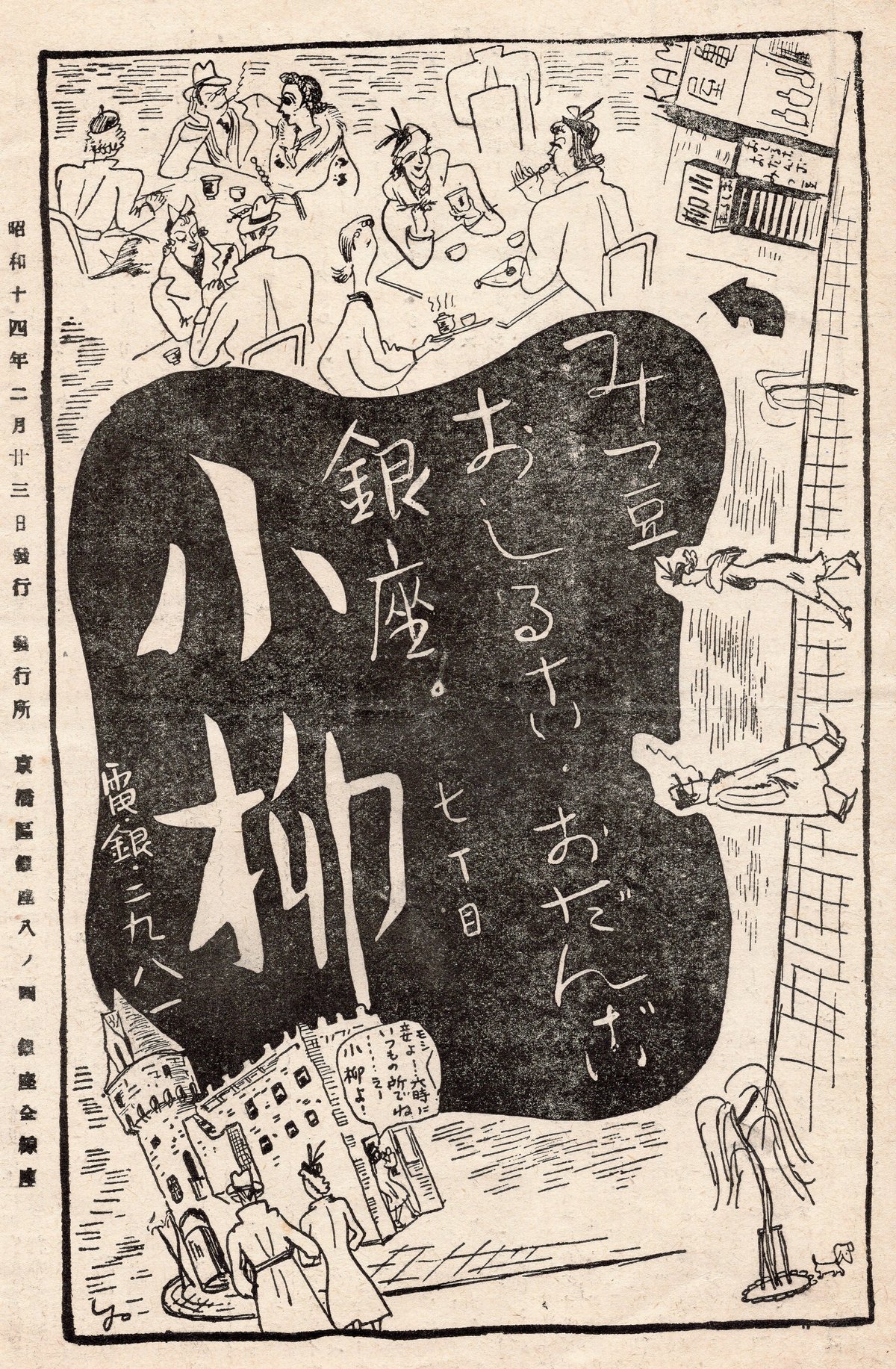

銀座でもよく映画を見た。名画座で昔の映画も見た。銀座八丁のはしっこの、新橋に近い川のそばの全線座にもよく通った。プログラムの表紙は、高井貞二のペン画で、ファンクラブの文章も載っていた。西洋のシャトウのような洒落た建物で、アトラクションがあり、藤山一郎がステージでアコーディオンをひきながら歌ったりしていた。

銀座四丁目のPX前に立つ やなせたかし

やなせたかし は、東京高等工芸学校図案科を卒業後、田辺製薬の宣伝部に就職したが、1941年に応召、復員後の1946年に高知新聞社に入社し、翌1947年に上京後、三越に入社した。

『アンパンマンの遺書』の「起の巻」は銀座四丁目のPXのシーンで終わる。

空々漠々、敗戦の傷あとの深い街では銀座四丁目のPX前のGIだけが派手なジェスチャーで交通整理をしていた。ぼくはどっちへ進むべきか、とまどうばかりだったけれど……。

『アンパンマンの遺書』には明記されていなかったけれども、朝日新聞のインタビュー記事で やなせたかし は三越に1947年10月に入社し、1953年3月に退社したと、その年月日にも言及している(「朝日新聞」2011年2月2日付夕刊「人生の贈りもの 第3回 」)。

1947年入社当時のことを、やなせやかし は 《戦後のデパートでは売るものがなく、三階から上は貸し事務所になっていて雑居ビルだったが、急速に復興ははじまっていた。》(『アンパンマンの遺書』p.86)と回想していたが、『株式会社三越85年の記録』(三越・1990年2月)の「1950年」のページに「本店の売場返還と拡張」というタイトルのもとに、

昭和17年に、国策により戦時統制会などの使用にあてるため供出していた本店の4階、5階、6階4555㎡が、6月10日、返還された。本店では、さっそく「中元売出」を前に改修工事にはいった。この衣料品売場を中心とした売場の拡張と充実によって、本店の販売力は大いに高まった。

という記述がある。

ちなみに、1949年7月5日、国鉄総裁の下山定則の姿が最後に目撃されたのは、公用車を降りて日本橋三越に入ってゆく姿であった。三越が下山事件の舞台となったのは、1売り場は3階までで4階から6階が事務所物件だった時期だった。

*

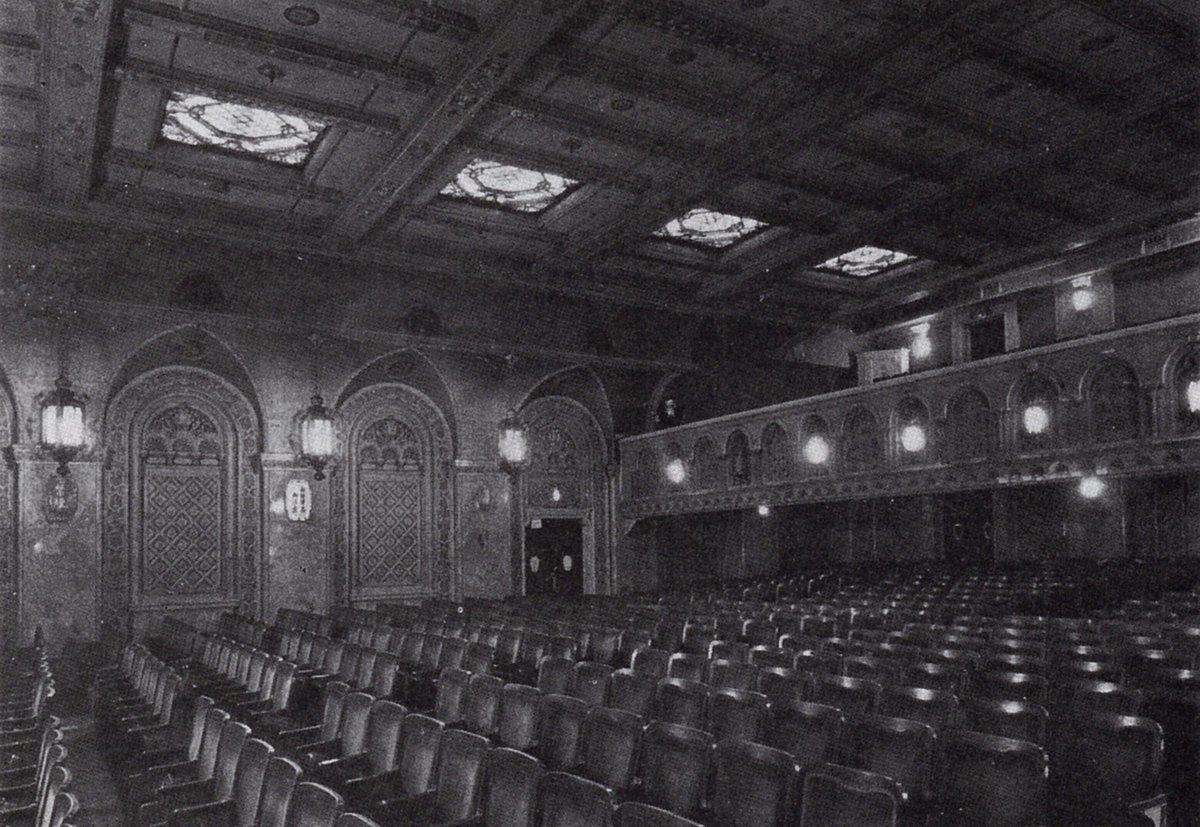

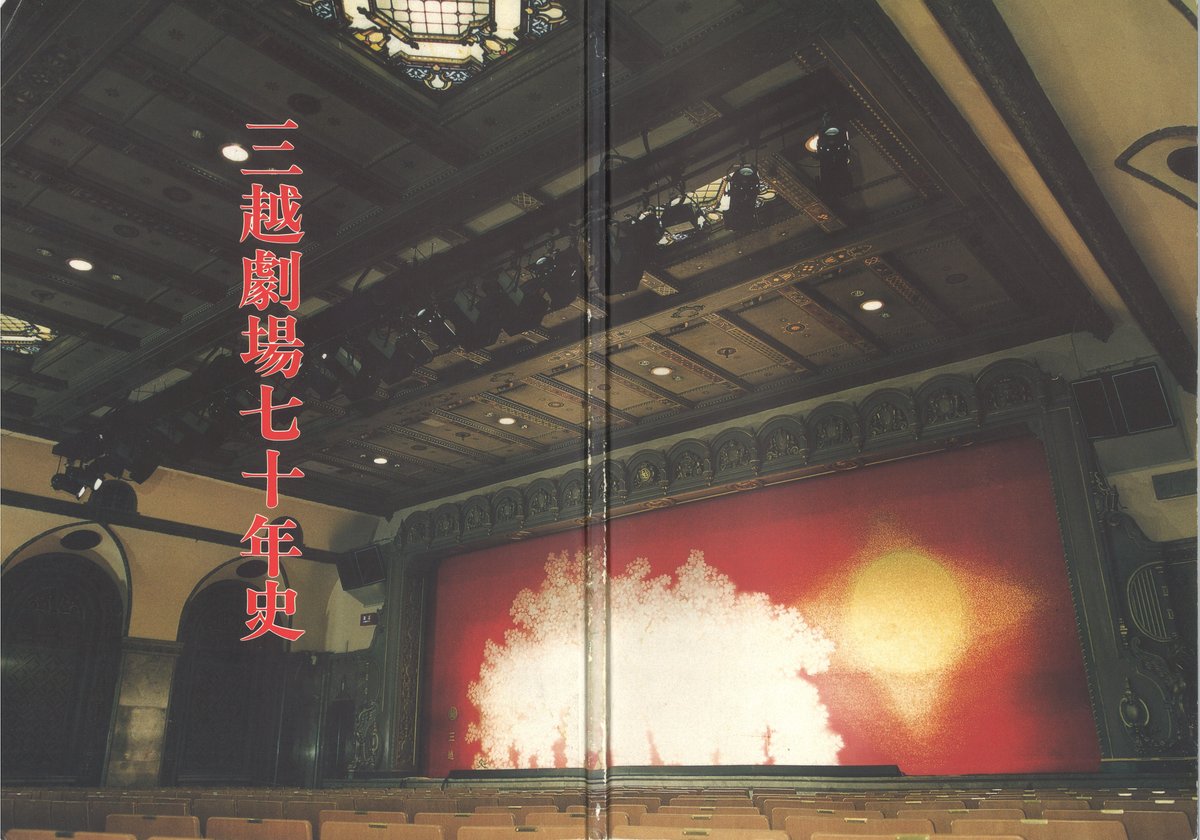

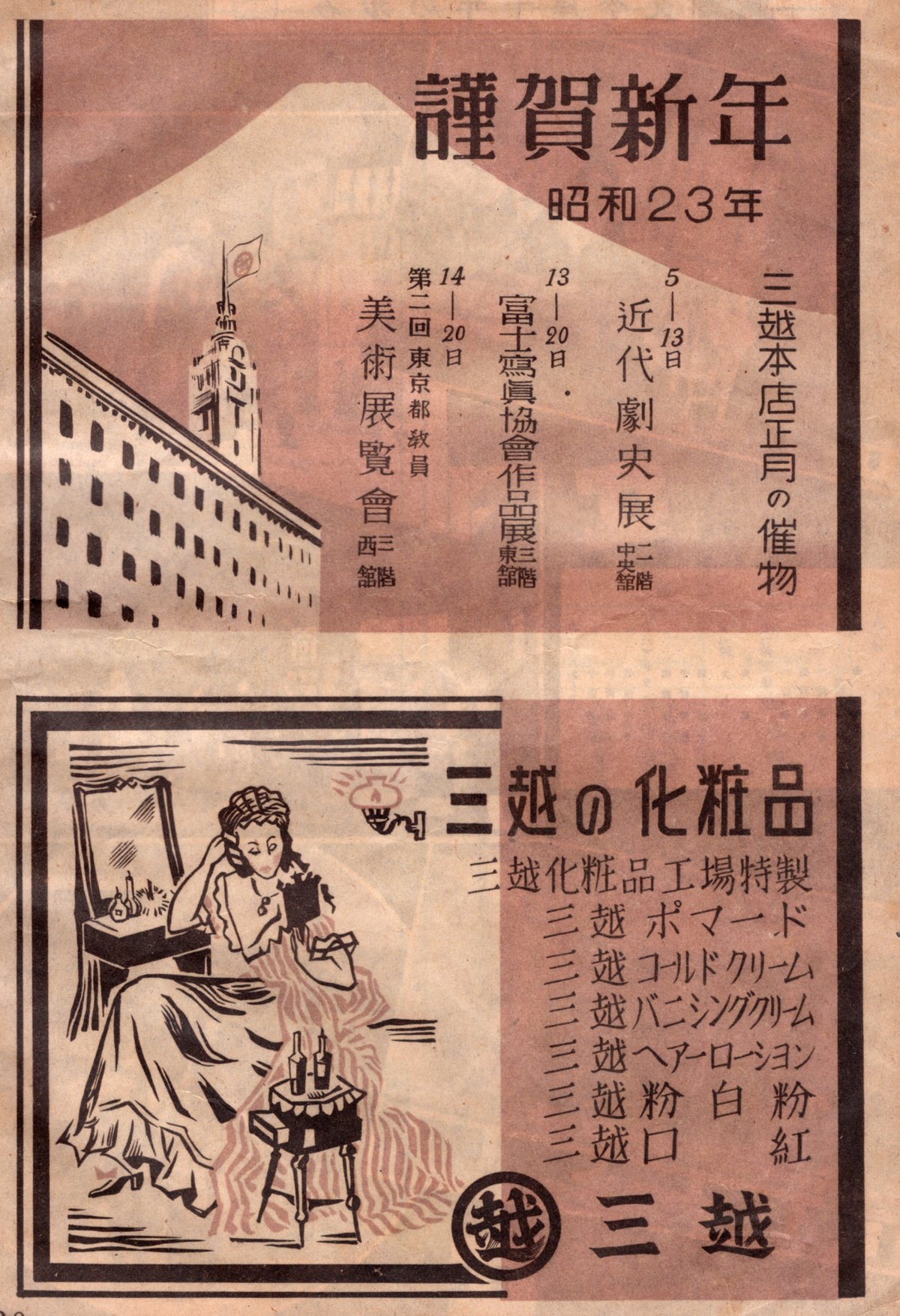

一方、6階と7階にある三越劇場は、戦後まもない1946年12月に発足していた。

戦時中、東京の大劇場は東劇を残すのみでほとんどが灰燼に帰していた。三越は演劇復興のため三越ホールを再開することとし、11月22日花柳嘉輔の舞踊で杮落しを行い、12月の若手歌舞伎興行から三越劇場と改称した。

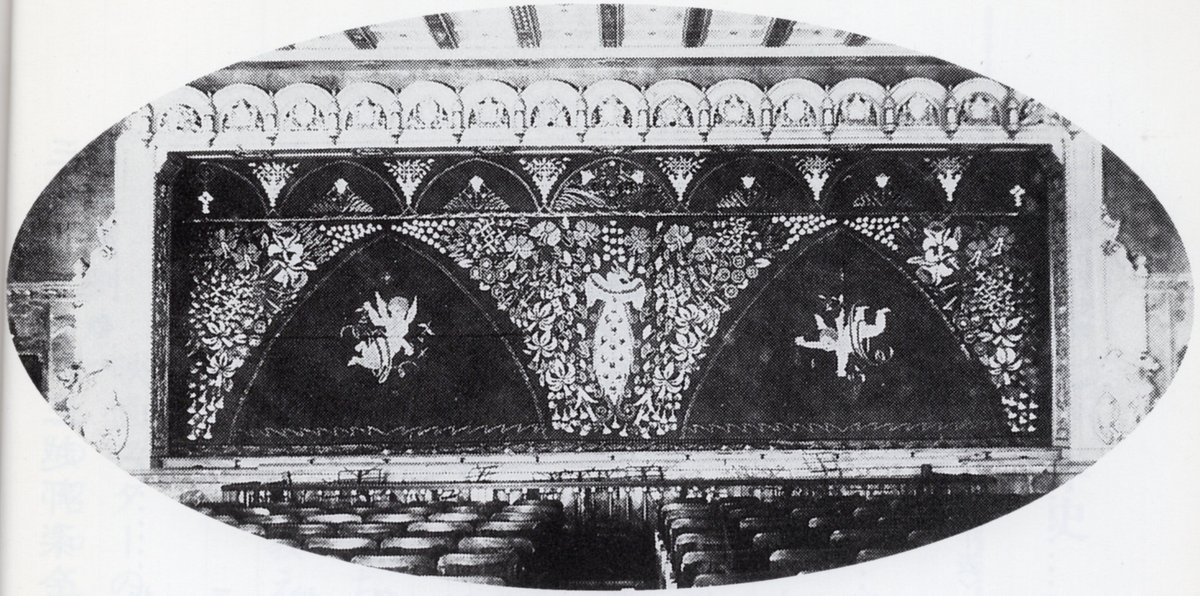

三越ホールは1927年4月の震災復興の本館落成の際につくられたホールであった。

各種の演芸や講演などの催物にあてるため4月7日に開設した三越ホール(現 三越劇場)は、本店東館の6階と7階を貫通したもので、116㎡のステージと1階542席、2階136席の劇場である。

大理石仕上げの周壁、杉浦非水の図案による緞帳は豪華な雰囲気をかもし出し、色彩や明暗を調整し舞台効果を高めるための数多くのスポットライト、四季を通じて快適な環境を醸成するための換気・冷暖房装置を完備し、小規模ながら理想的な劇場といえる。

1946年12月に歌舞伎公演でこけら落としをした三越劇場は、敗戦後の東京の歌舞伎・新劇の常打ち劇場として、昭和二十年代の数年間、演劇史にその名を刻んだ。新劇は1952年11年の文学座公演(福田恆存作『龍を撫でた男』)、歌舞伎は1953年1月を最後にいったん公演が途絶えた。

その後は、三和会の文楽公演の東京の本拠地として、国立劇場開場前の東京の文楽を支える存在だった。国立劇場開場前最後の1966年7月の文楽公演の劇評で、利倉幸一は《三越劇場よ、ありがとう》と書いた(『演劇界』1966年9月号)。

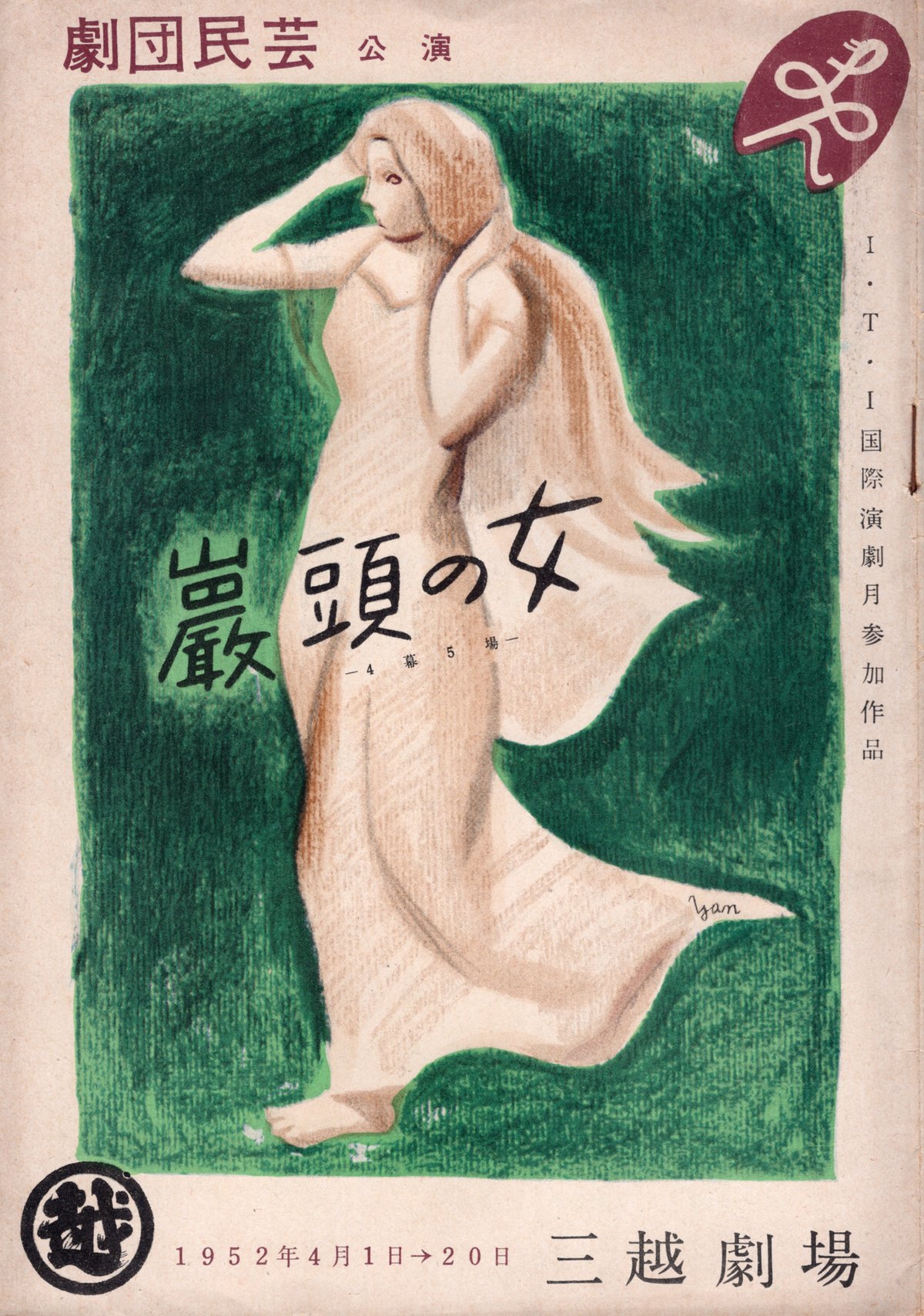

三越宣伝部時代の やなせたかし による演劇にまつわる印刷物を蒐めたい

1947年に三越に入社し、1953年に退社した やなせたかし は三越劇場がもっとも活気のあった時代の宣伝部に居合わせていた。

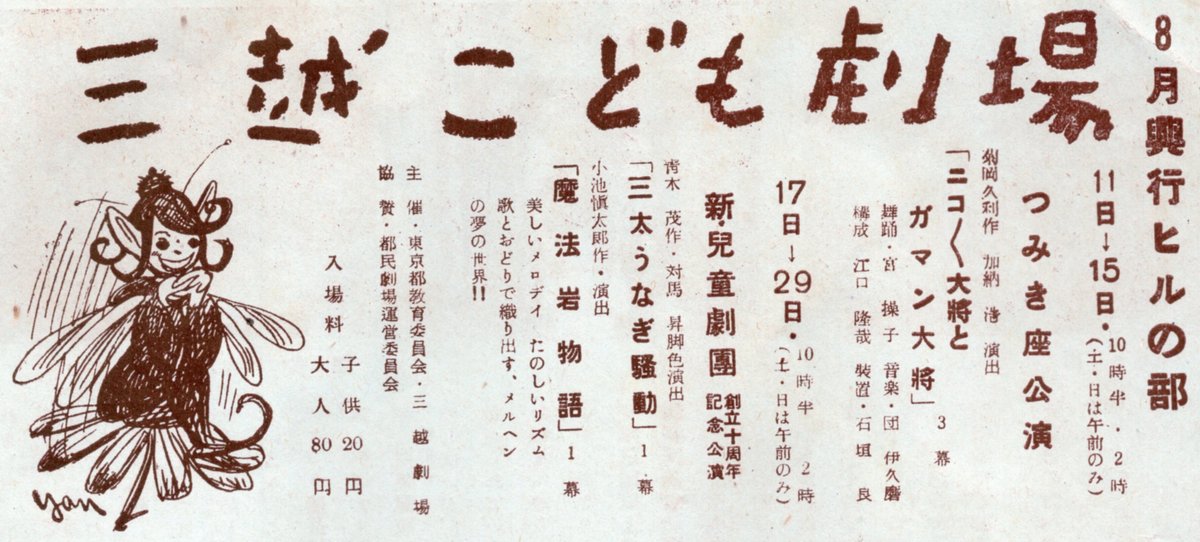

三越劇場は1946年12月に新発足後、1947年1月から毎月、歌舞伎と新劇の公演を途切れなく続けていて、それが1952年12月まで続いた(1953年1月の歌舞伎公演を最後にいったん歌舞伎と新劇の興行は途絶える)。

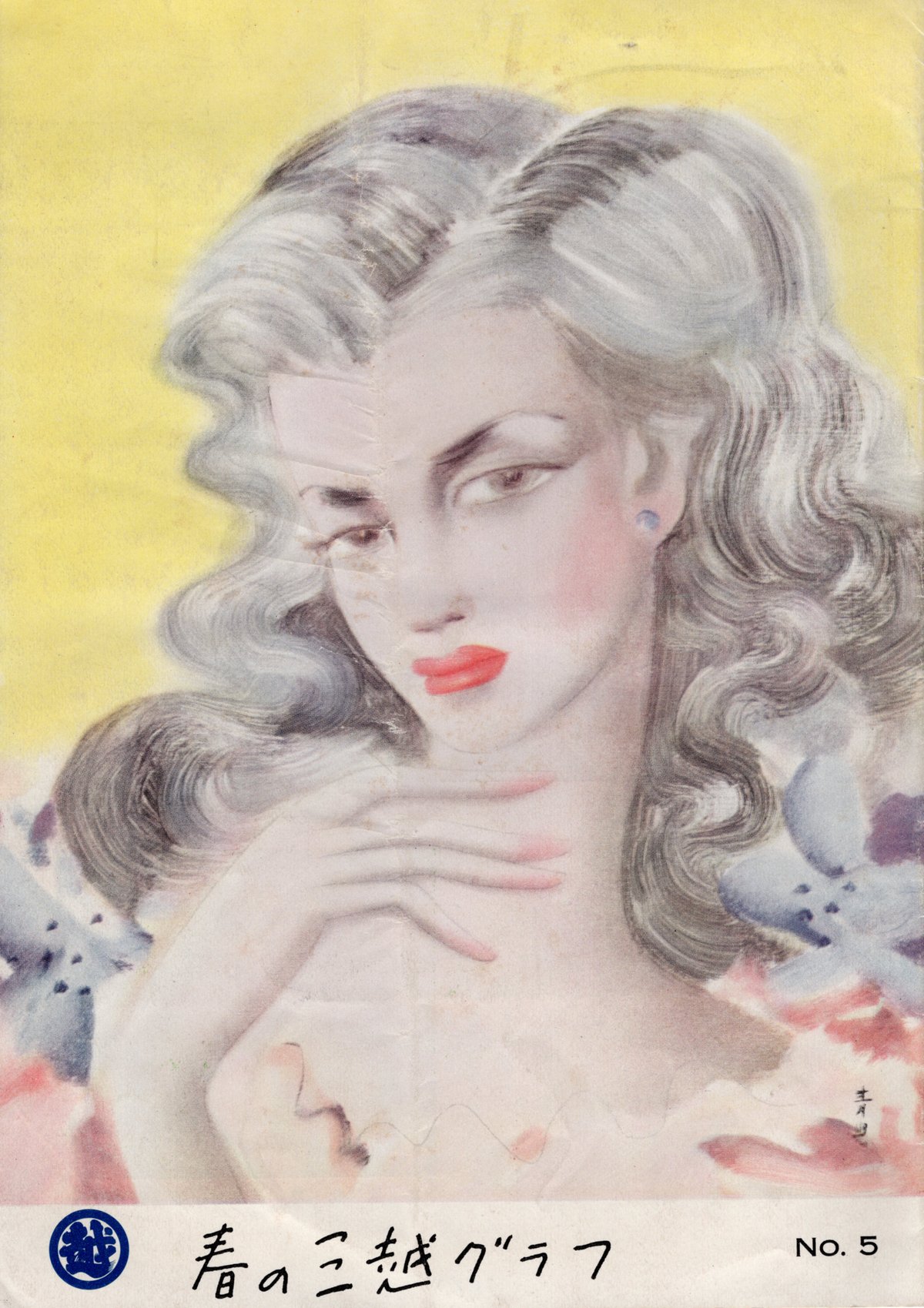

戸板康二はこの歳月を、《歌舞伎にとっても、新劇にとっても、今の三越劇場にとって「第一次」と呼ぶべき六年間》と回想している(『回想の戦中戦後』(青蛙房・1979年6月)所収「11 三越六階の劇場」)。また、リアルタイムでは、《若い演劇学徒が、むかし築地で学んだやうに、三越で勉強してゐる。》と書いていた(「三越劇場」、『三越グラフ』第5号・1951年3月)。

戸板康二によると、三越劇場の《支配人は早稲田 OB の田中高司氏で、歌舞伎と新劇、両方のプロデューサーをしてい。》(『回想の戦中戦後』(青蛙房・1979年6月)所収「11 三越六階の劇場」)。田中高志は後年、当時の回想を戸板康二との対談で語っていて貴重である(戸板康二『戦後日本新劇史』(早川書房・1981年4月)所収「三越劇場」:https://dl.ndl.go.jp/pid/12436266/1/92 、初出は『悲劇喜劇』1968年9月号)。

1953年3月に三越を退社した やなせたかし にとって、満6年の宣伝部員の歳月は、のちに三越劇場の「第一次」と位置付けられる日々を目の当たりにした歳月でもあった。

*

「朝日新聞」のインタビュー記事で やなせたかし は三越宣伝部時代を以下のように回想している。

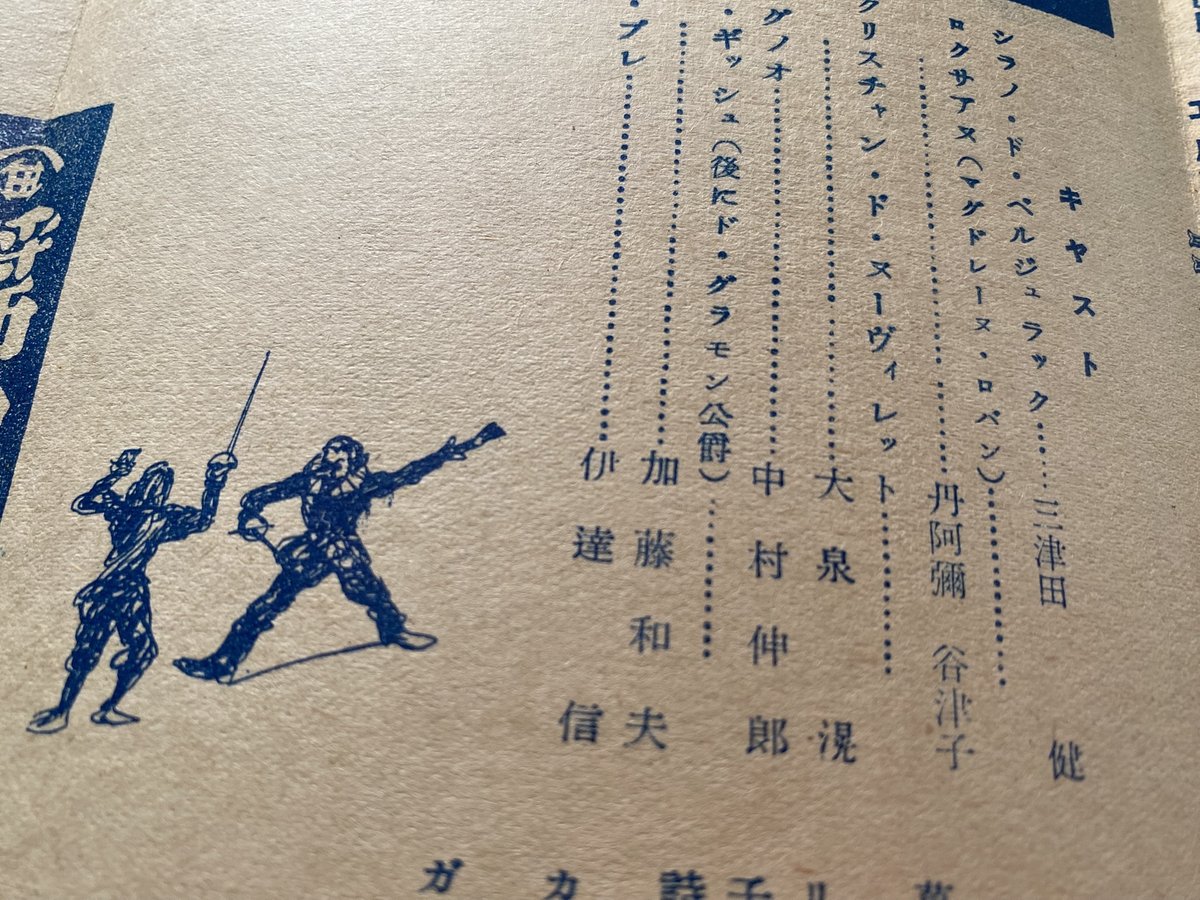

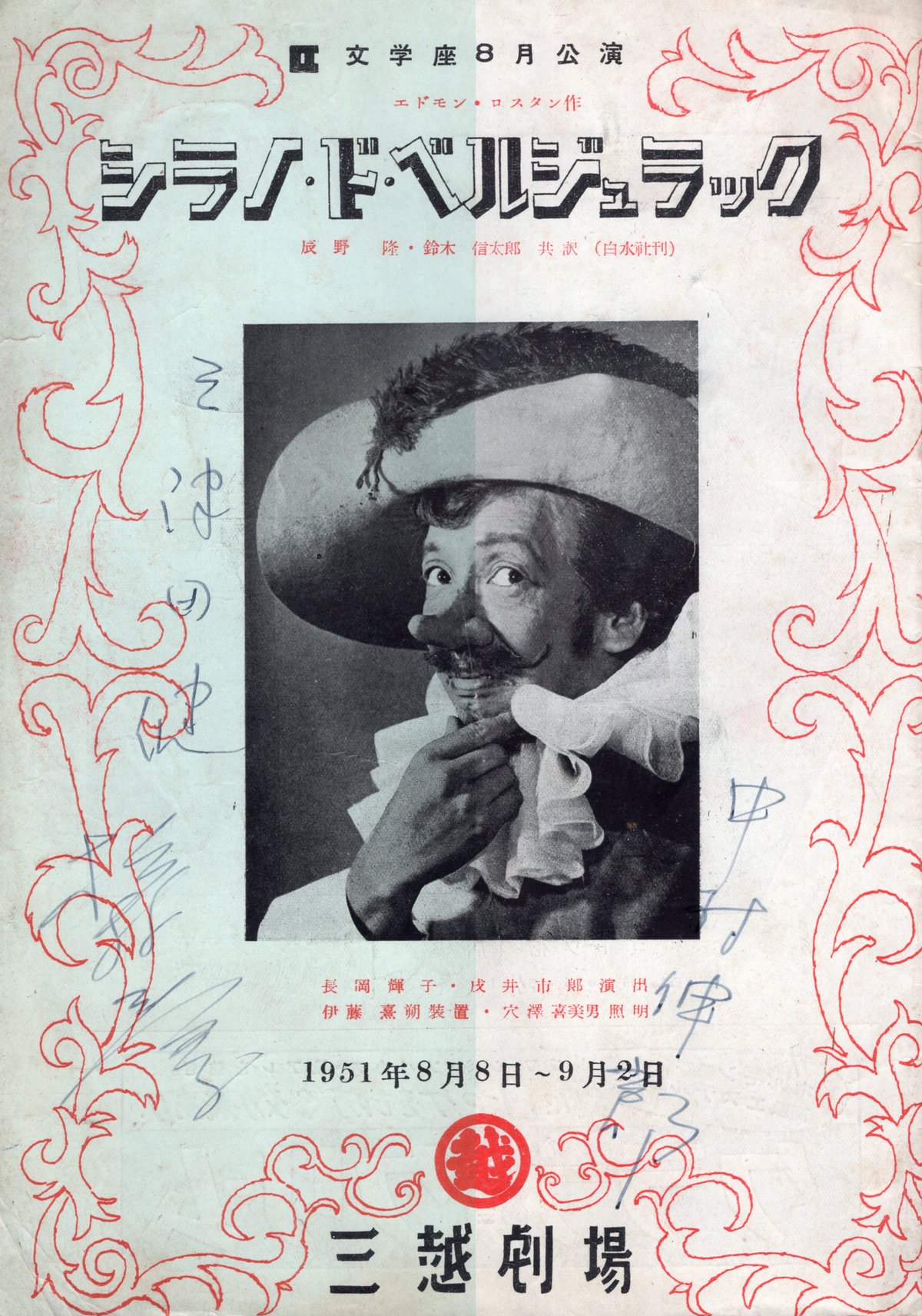

「三越劇場で新劇をたくさん見られたのはよかったですね。「その妹」「女の一生」……。当時は小屋が少なかったので、みんな三越劇場でやっていたんです。ポスターを頼まれて、劇場に入り浸っていました。文学座の三津田健と丹阿弥谷津子が出演した「シラノ・ド・ベルジュラック」のポスターを描いたことはよくおぼえています。」

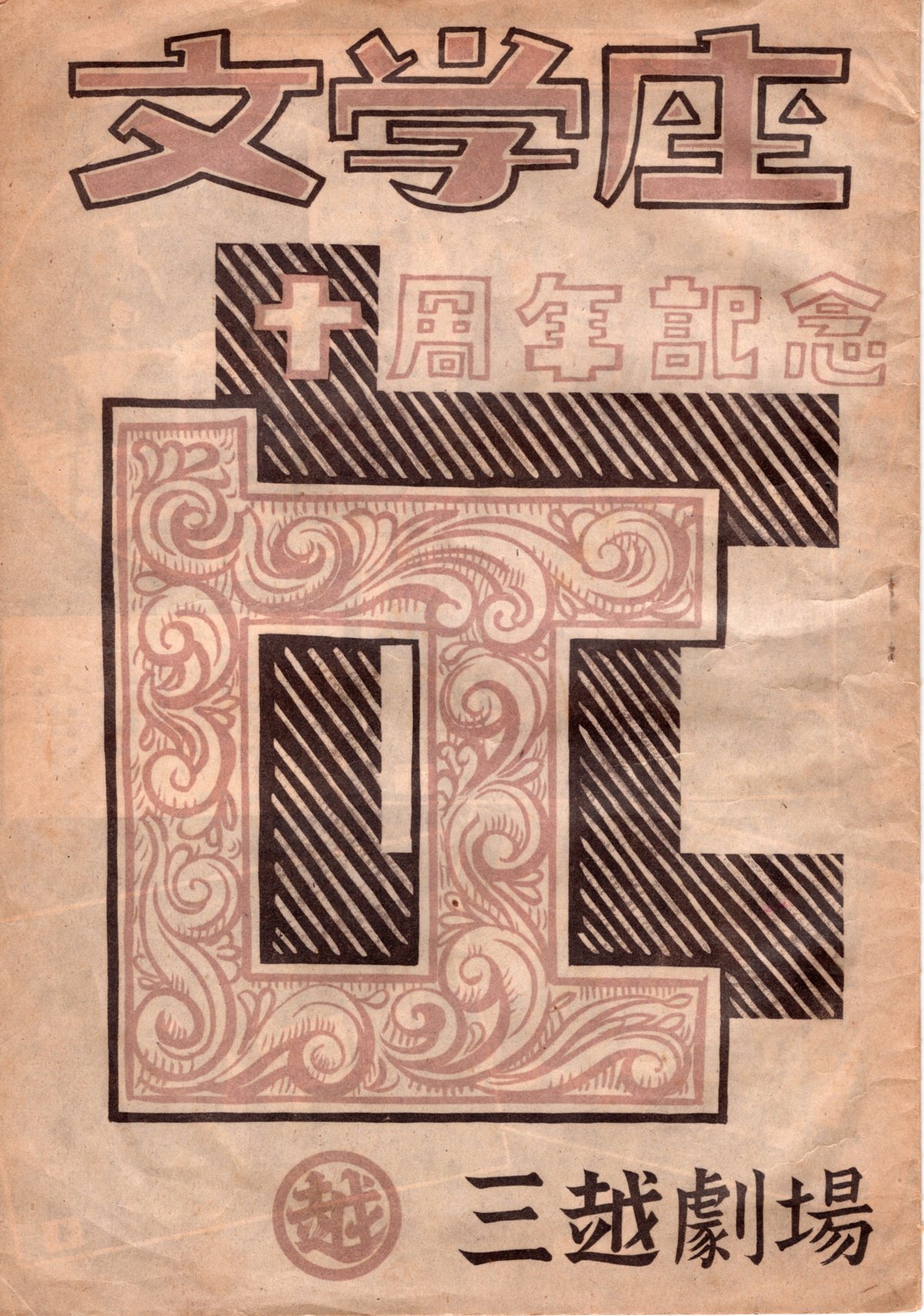

1947年10月に三越に入社した やなせたかし にとっては、1948年1月の文学座10周年記念公演(久保田万太郎作『あきくさばなし』・岸田國士作『歳月』)が、入社後初の新劇公演だった。

前述のとおり、4階から6階が供出されていた時期なので、3階が三越の売り場の最上階。供出部分の上の6階と7階に三越劇場があった。

開館当初は、三越という百貨店がまだ商品をそんなに持っていないので、売り場もスペースをとる必要がなく、本館北側のエレベーターをおりたところから、もう劇場のようなものだった。

広々とした通路を行ったところに、モギリがあったが、その途中に、「四谷怪談」の時には、お岩稲荷が勧請されていたりした……

*

繰り返しになるが、1947年に三越に入社し、1953年に退社した やなせたかし は三越劇場がもっとも活気のあった時代の宣伝部に居合わせていた。

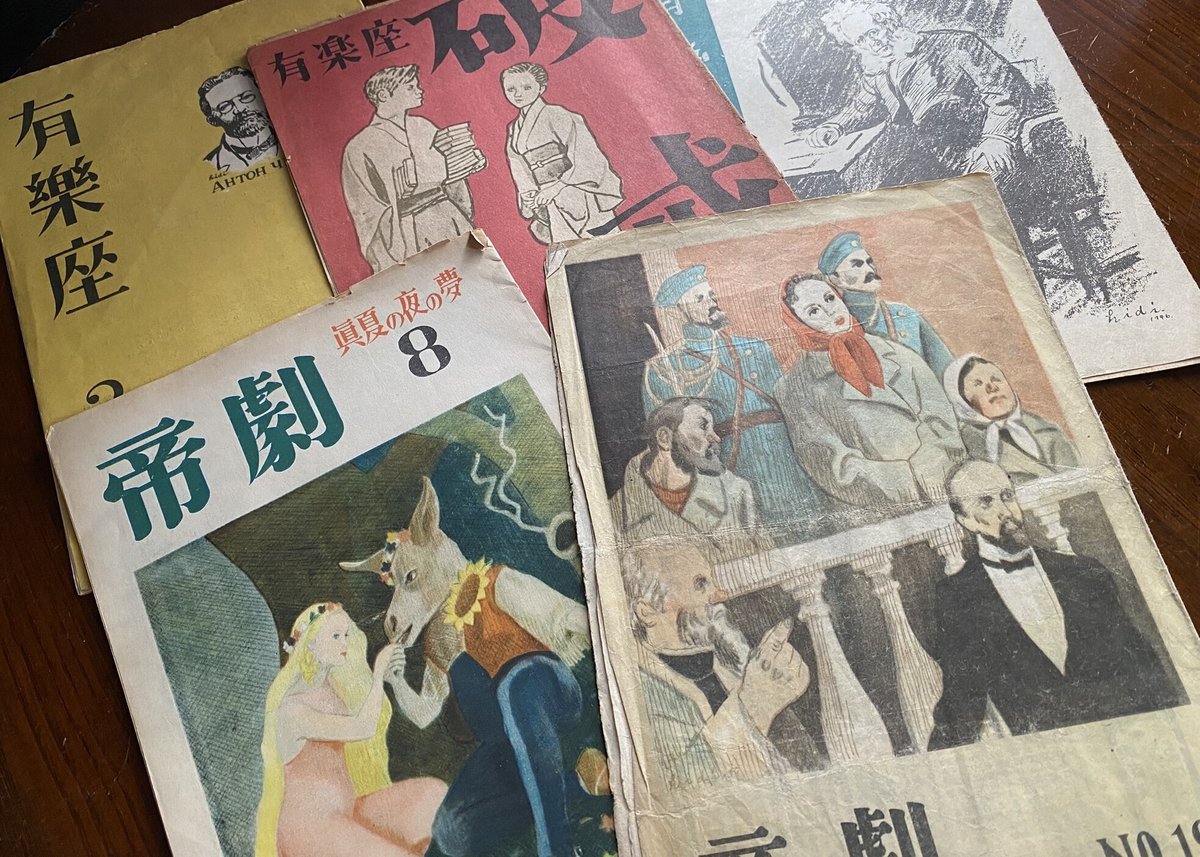

三越劇場の黄金時代の数年間に居合わせていた やなせたかし が携わった印刷物をすべて蒐集して、時系列に並べてみたいという妄想をうっすらと抱き続けて幾年月なのだった。

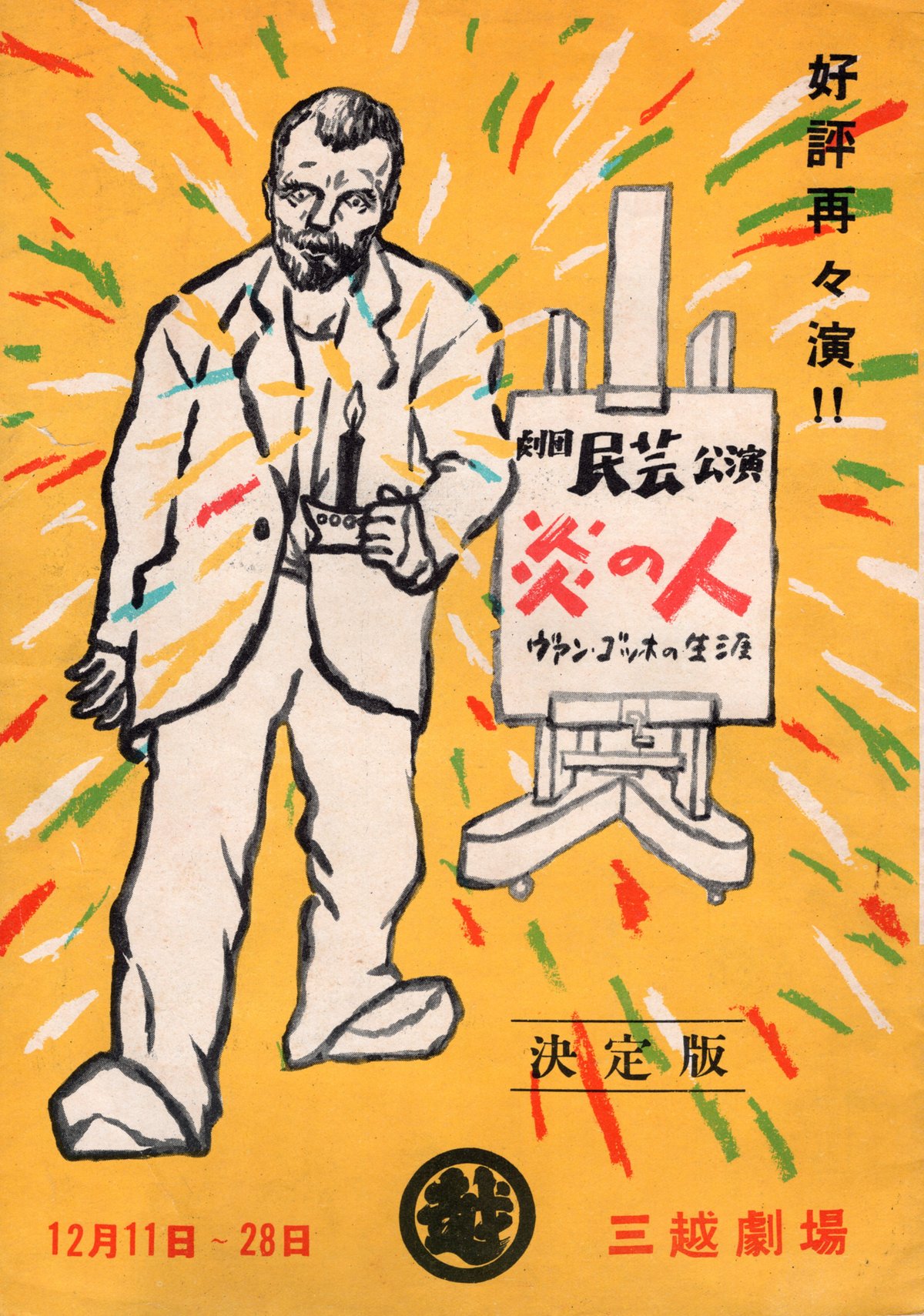

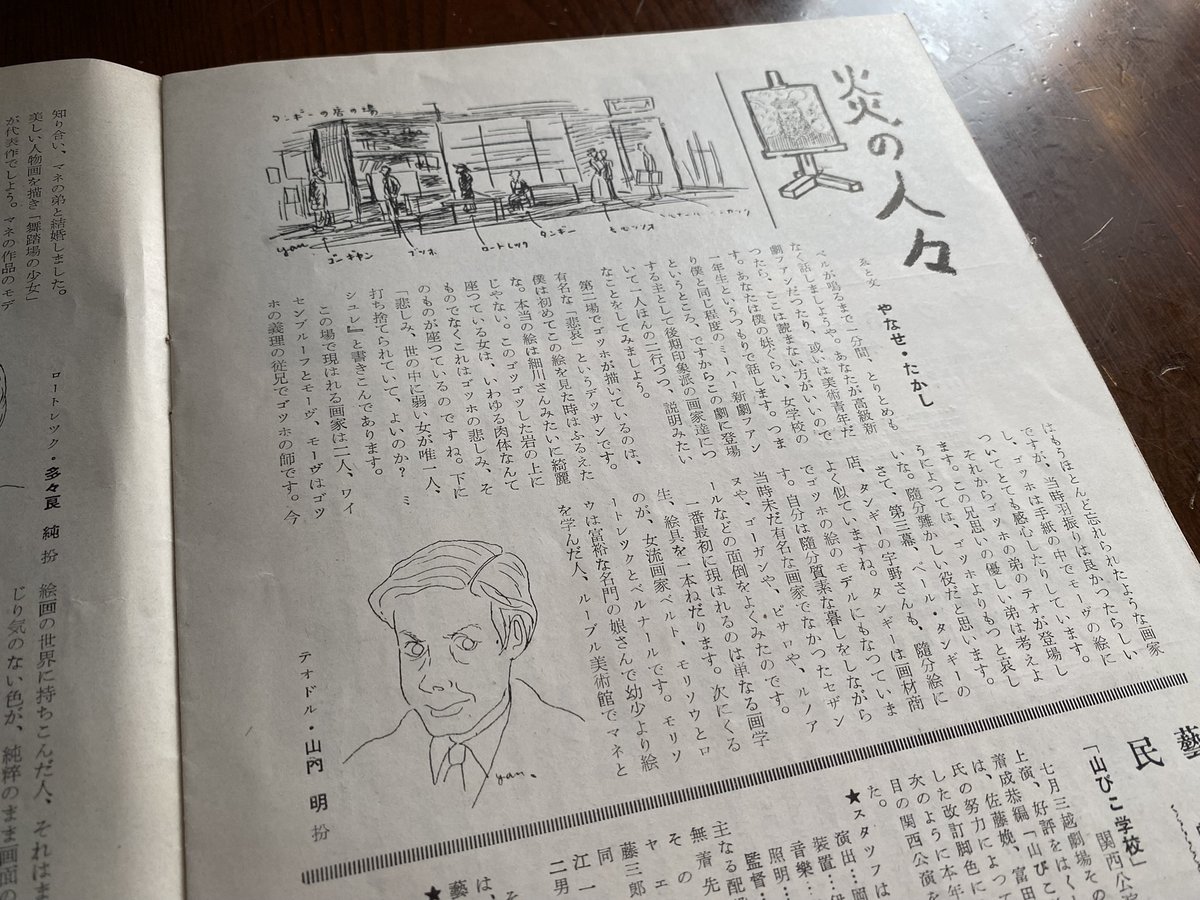

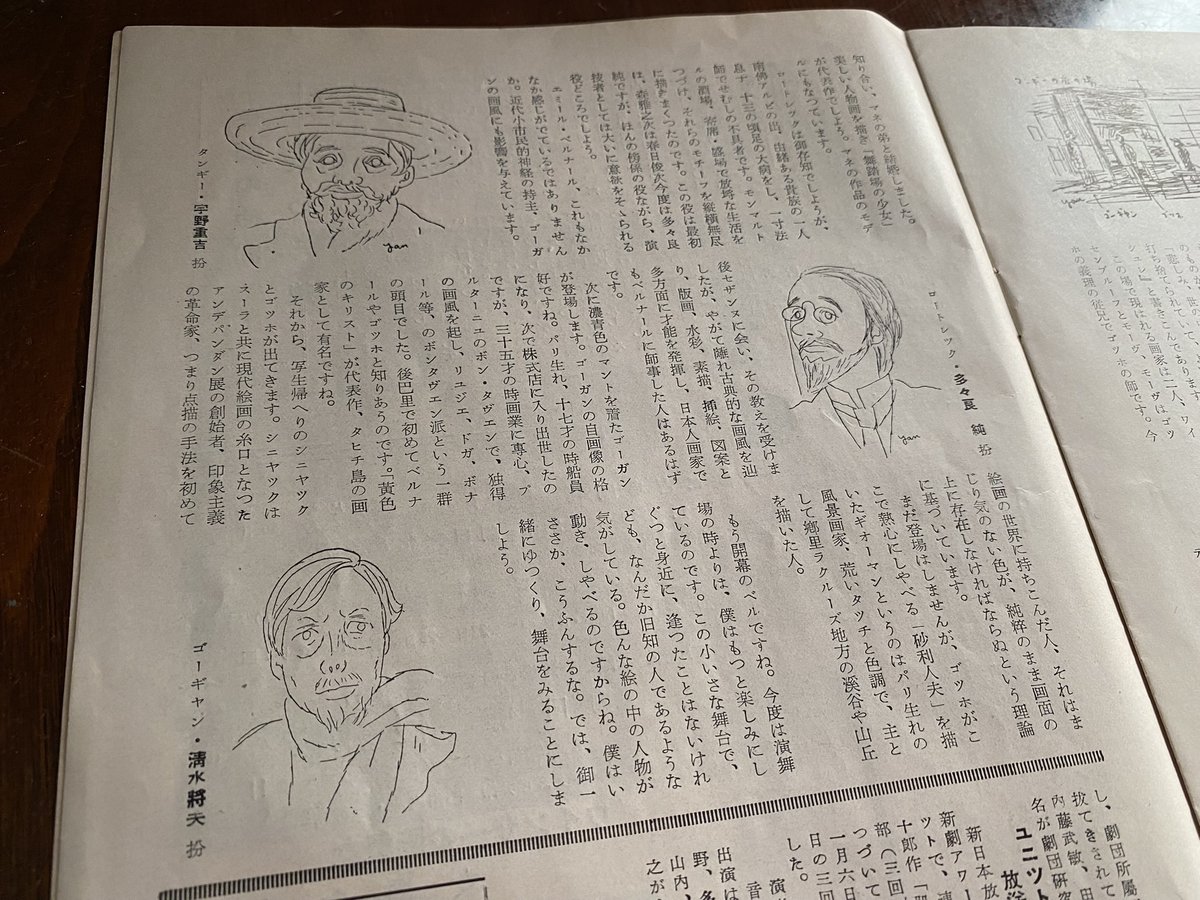

と、表紙画は高橋七郎であるけれども、この『炎の人』のプログラムには、やなせたかし が「炎の人々」と題するエッセイと出演者カットを寄稿しているのであった。

もう開幕のベルですね。今度は演舞場の時よりは、僕はもつと楽しみにしているのです。この小いさな舞台で、ぐつと身近に、逢つたことはないけれども、なんだか旧知の人であるような気がしている。色んな絵のなかの人物が動き、しやべるんですからね。僕はいささか、こうふんするな。では、御一緒にゆつくり、舞台をみることにしましよう。

『炎の人 ヴァン・ゴッホの生涯』の初演は同年9月の新橋演舞場、3か月で再演となった。三越宣伝部員やなせたかし の文章に、演劇への愛着がにじみ出ているように感じられるのが嬉しいのだった。

以上、数少ないながら手元にある三越劇場の印刷物で やなせたかし が確実に手がけているものを並べてみた。社内のおしきせの仕事ではあっただろうけれども、いかにも喜んでやっているサマが伝わってくる。

三越劇場の昭和二十年代の やなせたかし が携わった印刷物をすべて並べてみたいという野望はふくらむばかりである。

やなせたかし が三越宣伝部を退社した年の年末、三越宣伝部は、『文化人名録 第三版(昭和28年版)』の「日本著作權協議會名簿」の「株式会社三越」で以下のようにアピールされている。

広告主として

一、スタッフ

宣伝兼芸能部長 田中高司、主任 岡田茂、古川伊三吉、高砂彦二

二、企画

三越宣伝部は、美術(三越三越)、写真、音楽(パイプオルガン・プラスバンド三越)等の専門家によつて構成され、それらを高度に活用し、機動性に富んだ宣伝を行つている。なお民間放送に対しても、あらゆる放送網を利用し、良心的で品位のある内容を提供する事を眼目としている。又年に四回三越グラフ、毎月三越案内の雑誌を刊行し、又適時パンフレットの発行も行つているが、その洗練された形式・内容は誇りとするものである。

戸板康二が「三越劇場の支配人」として名を挙げていた田中高司が宣伝兼芸能部長で、その下に主任として岡田茂の名前が記されているのだったが、『アンパンマンの遺書』に、1953年の三越退職時のくだりに、やなせたかし は以下の一節を書き残している。

この時の宣伝部主任が後年三越社長になった岡田茂その人である。岡田さんは敵が多く、悪人のように言われたが、文学青年だったし、いかにも慶応ボーイらしい洒脱な都会型で、充分ユーモアもあり、面白い人だった。三越の中ではユニークな人材で、事実、池袋支店でも銀座支店でも成功している。いくらかルートをあやまったのが生命とりで気の毒だったが、相手の女性のTさんのことは、ぼくはまったく知らない。

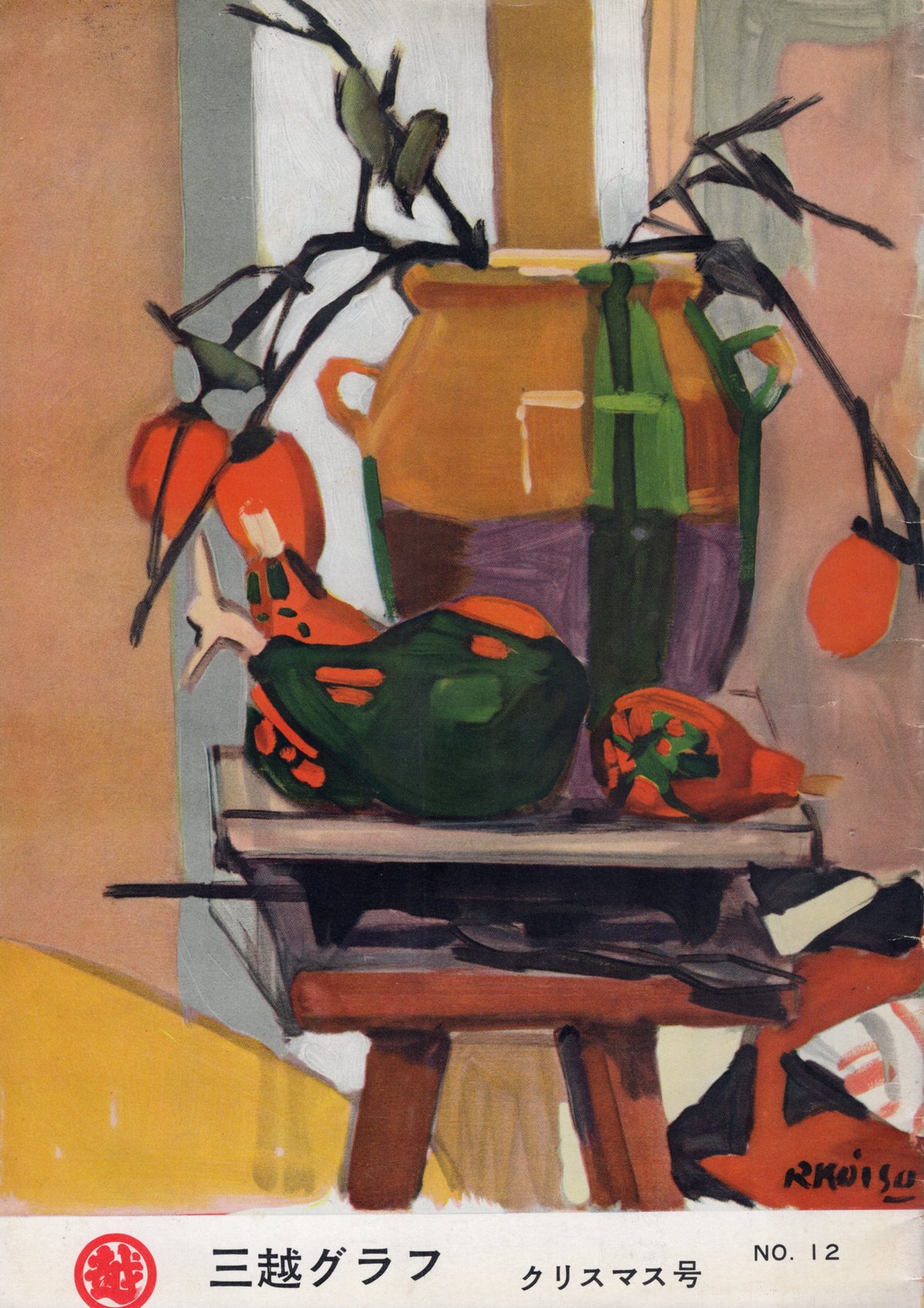

岡田茂は戸板康二とは慶應義塾国文科の同期という間柄であった。1950年代の三越宣伝部はなんとも洒脱で贅が凝らされた PR 冊子『三越グラフ』を発刊していた。岡田茂の手腕によるものと推測しているのだけれども確証はない。

『株式会社三越85年の記録』によると、1944年に中断していた三越宣伝誌が『三越グラフ』として復刊したのは1950年であった(https://dl.ndl.go.jp/pid/13090965/1/80)。おそらく、1950年6月の売り場の大拡張を機に復刊したのだろう。

わたしの手元には上掲の3冊しかないのだけれども、もしかしたら、第1号から通して見てみたら、やなせたかし が関わっている箇所があるかもしれない。

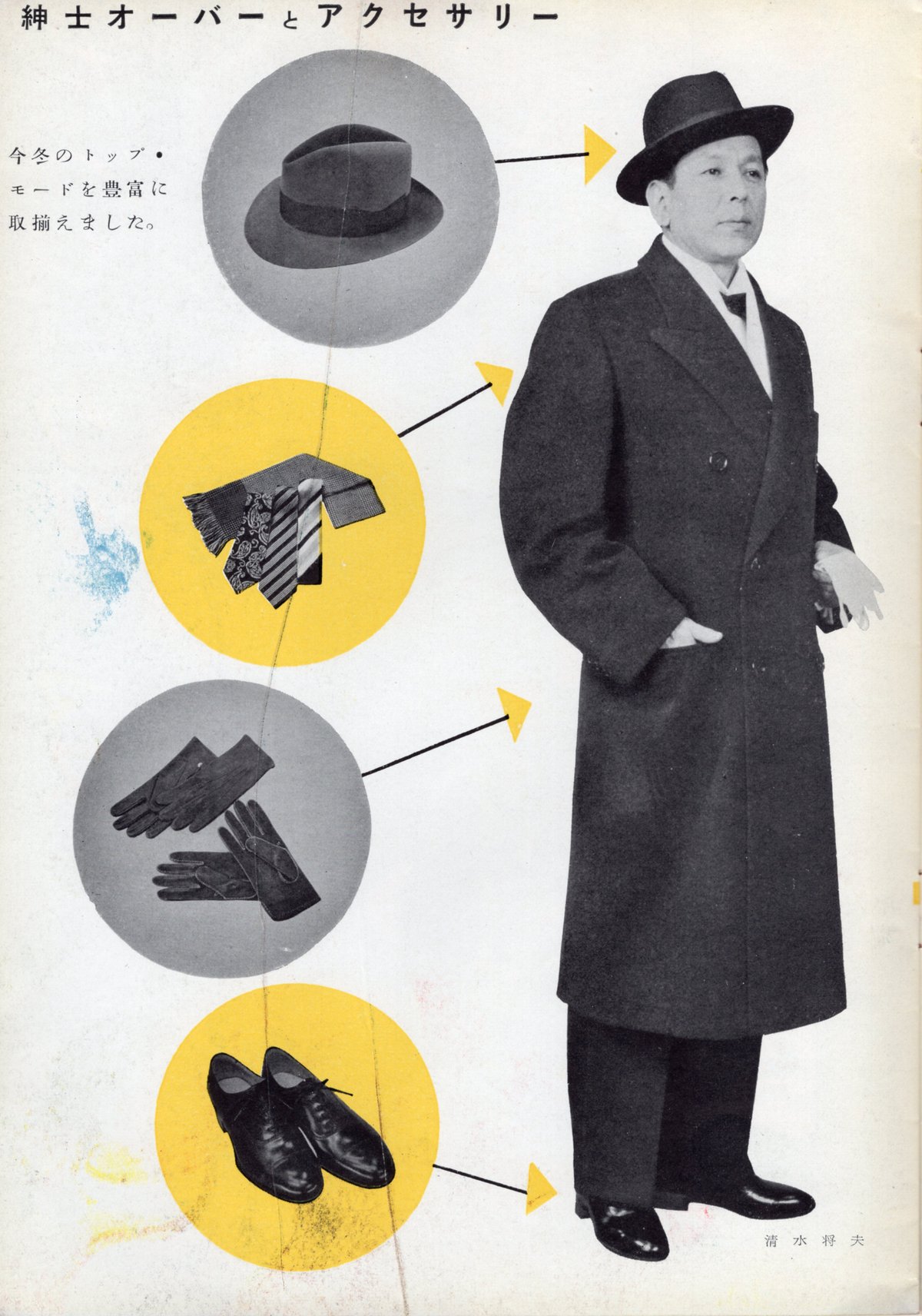

ついでに記すと、『三越グラフ』第5号(1951年3月)では、いずれも文学座の、田村秋子が「母の着物」、長岡輝子が「パリの春」という小文を寄稿している。第12号(1952年11月)では、劇団民芸の清水将夫が紳士服のモデルをつとめている。三越劇場が新劇を公演をしなくなった時期に刊行の第17号には演劇人は誌面に登場していない。『三越グラフ』を全冊閲することができたら、演劇人と誌面との関わり具合をたどるのもたいへん楽しそうだ。

0 件のコメント:

コメントを投稿