●『無防備都市』 : ゆうゆうゆうぜん歩録(美術や音楽、夢現雑記などの六味感想戀態思惑ブログ)

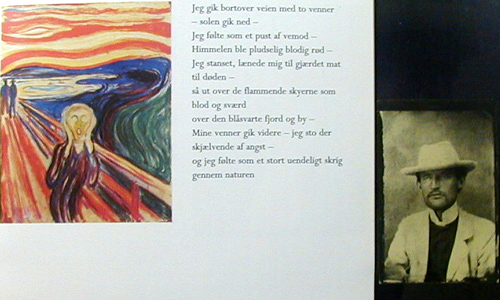

叫び声を上げた人がきっと何人もいたであろう。クリスティーズの競売でムンクの「叫び」が96億円少しで落札されたとのニュースが今朝あった。絵画としては史上最高額というが、これを聞いて疑問に思った。確か100億を超える価格でジャクソン・ポロックの絵画が何年か前に落札されたはずだ。ピカソにも100億を超える作品があったと思う。だが、これはレコードの売り上げ枚数と同じようなもので、時代による貨幣価値の変動があって、比べにくい。今は日本円が上がったり下がったりして大変な時期で、1日にして96億円が数億円上下する。またこれは別の話だが、クリスティーズが手数料を何パーセントか取るはずで、96億円は実際は100億以上を支払わねばならない。この不景気な時代にそれだけのお金をぽんと出せる人や機関がある。また、ムンクは非常に多作であったが、大半は没後故国に寄贈されたので、個人所有のものが少ない。4枚あると言われる「叫び」の3枚は絶対に競売に出ないもので、今回の機会を逃せば、「叫び」は永遠に買うことが出来なかった。そう思うと100億は安い。今回落札されたものはパステル画でもあって、4枚の中では最も簡単に描かれたように見える。その点では100億は高い気がするが、一番有名な、70年代の日本初のムンク展に持って来られた、画面右端に幅5センチほどの赤い縦筋のある作品は、もし市場に出れば数百億円になるだろう。それはそうと、手元にムンク美術館で売られているムンクの絵はがきセットがある。その中に含まれる「叫び」の1枚を最初に載せておく。これは前述の右端に赤い無地の帯がある作に次いでよく知られる。ついでながら、この絵はがきは縦18、横12.5センチでDVDのケースと同じで、日本のはがきのサイズよりひと回り大きい。また、「叫び」の絵はがきはこの縦横の比率にぴたりと収まらず、絵の右端を少しカットしている。これもついでながら、その全体図の写真を2番目に載せておく。絵の横に見える男はもちろんムンクだ。ムンクが「叫び」を描いたのは今から120年ほど前で、まさかこれほどまでに名声を得るとは想像しなかったであろう。天国で「叫び」のポーズをして落札価格に驚いているかもしれない。それはそうと、先日この「叫び」と全く同じポーズをした写真を見た。それを「叫び」の絵はがきとともに最初の写真に載せた。この叫ぶポーズの女性が登場する映画について今日は書く。ロッセリーニの『無防備都市』だ。この映画の名声は昔から知り、10数年前にTVでロッセリーニ特集があったので、数作を録画した。ところが、そのテープがどこにあるかわからない。また探す気もない。不思議なもので、録画すると安心して結局見ない。先週右京図書館にDVDを返却しに行った時、もう借りるものは何もないと思ったところ、棚に『無防備都市』を見つけた。それを借りて来て3日前に見た。

この映画は戦後の映画の作り方を変えたと言われる。それほどの名作で、次の『戦火のかなた』『ドイツ零年』と3部作を構成している。残り2作の題名からわかるように、『無防備都市』は戦争映画だ。ただし、爆撃機や戦車が出て来て爆弾を炸裂させるような内容ではない。名作であるからいつか見なければと思っていたが、見たくなった別の理由がある。それについてはいずれ書く予定でいる。今日はそれとの関連を書かずに、この映画のみの感想とする。まず、「無防備都市」は、ハーグ条約で定められたもので、無防備を宣言するゆえ、紛争に際して爆撃などの攻撃を受けない。ま、これは戦争になった場合のことで、実際に戦争になればどこまで条約が守られるかはわからない。そういうところもこの映画は描いていると言える。WIKIPEDIAで調べると、次にようなことが書かれる。「無防備地区に対して禁止されている行為は物理的な攻撃のみであり、占領、占領行政、および(占領後の占領軍による)その地域の軍事的な使用は禁じられていない。いわば都市単位の無条件降伏である。」これを念頭に置いてこの映画を見るとなお理解が進む。映画は無防備都市宣言をしていたローマが舞台で、ナチス・ドイツ占領下における悲劇だ。監督のロッセリーニの体験に基づく内容で、製作は1945年だ。これはイタリアがナチス・ドイツから解放された年だ。何もかも不足していた中、自らも携わっていたレジスタンスの行動をそのまま映画化したのであるから、よくぞこういう当時作られたと思う。行動が驚く早いし、また映画製作に命を賭けている。日本は同じ戦争が終わった1945年にどういう映画を作ったであろう。もちろんGHQから軍国主義は禁止されていたから、内容は限られたが、それでもこの『無防備都市』を思うと、戦後の日本とイタリアの出発が全く違うことを感じる。また、この映画は反ナチズムの内容で、その点ではイタリアを解放した連合国の思惑に合致していた。その反ナチズムが日本では戦後どうであったかとなると、民主主義万歳となるしかなかったが、それが具体的にどういう物語となって映画に描かれたかはあまり誰も考えたことがないと思える。確かに民主主義は広まったが、その意識は希薄ということだ。また、『無防備都市』の主人公は、ナチスの拷問に遭って殺されるレジスタンスの活動家だが、同じほどか、もっと重要な、つまり本当の主人公は地域の住民と生活レヴェルで親交が深かった神父だ。彼はレジスタンスに協力したことがばれて銃殺処刑される。この神父は、宗教が生活に根ざし、重要な役割を担っていたことを知らせる。さて日本では戦中また戦争直後、仏教界がどうしていたか。その存在感はほとんどなかったように思える。これは宗教家が政治とは無縁でよいのだという意見があろう。だが、無縁ではなく、戦争に協力した僧が大勢いたはずで、それが戦後責任を問われたのかどうか。ともかく、日本の仏教はイタリアのカトリックに比べ、よい悪いは別にして、毒にも薬にもならない存在であったと思わせられる。

イタリアがナチスに抵抗したことはフランスほどには知られていないのではないか。イタリアは日本、ドイツと三国協定を結んだ。そのイタリアがなぜドイツに抵抗するのかよくわからないと思う人が多いだろう。イタリアは三国では最も早く降参した。そうなると、その土地に連合軍が入って来るから、当然陸続きのドイツはイタリアに踏み込むしかない。つまり、イタリアは連合軍とドイツ軍が戦う場となった。これは沖縄は別として、日本にはなかったことだ。その点では日本は幸福であった。ハリウッド映画で描かれたように、連合軍はヨーロッパの北部、ノルマンジーから上陸した。だが、その前に地中海のシチリア島から入った。そしてナポリなどのイタリア南部は連合軍の傘下に入ったが、あたりまえのことながら、北部ではドイツが強く抵抗した。その北部にローマがある。ここでややこしいのは、ムッソリーニのファシズムだ。それに染まった人が北部にいて、レジスタンスと対立する。簡単に言えばイタリア人同士で殺し合いがあった。その期間は2年ほどで、1945年4月25日まで続いた。その間の出来事をこの映画は描く。レジスタンスの仲間を売るのは、薬漬けにされた若い女だ。その女は、「時代が時代で、誰でも自分と同じようなことをして飢えを凌いでいる」と自分の行動を正当化する。確かに映画の最初に描かれるように、食べ物がなく、町の主婦たちは集団でパン屋を襲って略奪を働く。その現場を見ていた教会の下働きの男は、表向きは神を恐れぬ行為だと諭すものの、背に腹は変えられぬとばかりに自分もパンを奪う。誰もがさもしくならねばならなかった時代で、聖人の心を持っていると死ぬしかなかった。実際、映画の核は、拷問によって死ぬレジスタンスの男で、それは時代が違えば聖人に列せられる行為だ。その行為を見て、神父も殺されて行く。食料の略奪は些細なことで罪にはならず、崇高な行為に殉ずれば死ぬ。このことは時代が変わっても続く。一方、ナチの連中がみな情のない悪として描かれているかと言えばそうでもない。将校のひとりは司令部内のバーで、自分たちは前の戦争で徹底して嫌われたことを皮肉っぽく言い、今度も同じだとつぶやく。醒めたゲシュタポもいたということだ。話を戻すと、薬の一瓶でレジスタンスを売った女は、拷問で死んだレジスタンスの姿を見た途端、ムンクの「叫び」の格好をして叫び、そのまま床に倒れる。まだ良心のかけらが残っていたという描き方だ。あるいは、あまりにむごたらしい姿が直視出来なかった。

この映画には子どもがたくさん登場する。彼らは爆弾を所有し、闇に紛れてドイツ軍のいるところでそれを爆破させる。父親たちがドイツ軍に抵抗していることを知っているのだ。この子どもたちのいっぱしのレジスタンスぶりも実際にあったことなのだろう。神父が銃殺される時、彼らは網のフェンスからその光景を見つめている。だが、なす術がない。神父が殺された後、すごすごと引き上げる彼らの後ろ姿が映り、そこで映画が終わる。これは子どもに未来を託していると考えてよい。だが、イタリアの当時の複雑な事情を思うと、その子どもたちの内面に落とした影は日本のそれの比ではない気にさせられる。父親が亡くなり、まだ若い母親がレジスタンスの男性と再婚したいと思っている場面も印象的であった。子どもはその新しい父親となる男性を受け入れ、「パパ」と呼ぶ。ところが、その男性もまたドイツ軍に見つかってトラックで連れ去られる。そのトラックが走り去るのを、子どもの母が狂乱して叫びながら追う場面がある。二度も夫を失うかと思っての行動で、薬漬けになった女とは反対の、逞しい庶民の代表的な姿だ。そのトラックを追う演技も撮影も見事で、この映画がネオ・リアリズムを切り開いたと言われることの意味がよくわかる。追いかけた母はたちまち銃で撃たれて地面に倒れる。それもまたロッセリーニが目撃した出来事だったのだろう。ロッセリーニは撮影フィルムがなく、闇市場で短いものを次々と入手し、細切れで撮影した。そのため、映画の最初の方は特に顕著だが、露光状態がよくない部分が散見出来る。また俳優はわずかで、大部分は素人を起用せざるを得なかったが、そのこともリアリズム表現にはかえってよかった。ローマで今何が起こっているか、それを単に記録するだけではなく、映画として面白いものに仕立て上げる才能をロッセリーニは持っていた。この時代のことを今映画化するのとは全くわけが違うし、またこの映画の価値は、同時代に作られたことを知らずに見ても感動が大きいことだ。ロッセリーニは生き延びたが、死んだ仲間は多かった。そういう立場にある日本の映画監督がいたのかどうか。兵士として戦争に狩り出されることはあっても、国を守るレジスタンスになって戦うことがあったのは、中国や朝鮮のことだ。そういう国ではこの映画への眼差しはまた違うのではないか。イタリアの統一は歴史的に新しく、今でも南北の格差があって多くの問題を抱えている。解放記念日として4月25日を盛大に祝うのは北部の都市で、その解放の意味は日本の終戦とは大きく違うように見える。

0 件のコメント:

コメントを投稿